Auteurs : E. Pattey, T. Martin, D. MacDonald, S. Hamalainen, X. Li

Résumé

Les particules en suspension (PM) sont considérées comme un polluant atmosphérique parce qu’elles ont un effet nocif sur la santé humaine et l’environnement. Les particules réduisent la visibilité et influencent le climat en modifiant la quantité d’énergie solaire qui atteint la surface de la Terre et la quantité d’énergie renvoyée dans l’espace. Elles contribuent à l’appauvrissement de l’ozone stratosphérique ainsi qu’à la formation des pluies acides et du smog. Les émissions de particules résultant des activités agricoles sont un problème émergent associé à la qualité de l’air, qui touche particulièrement la santé des travailleurs agricoles et des animaux. L’indicateur des émissions de particules issues de l’agriculture (IEPA) sert à évaluer les émissions de particules issues de l’agriculture ainsi que les mesures d’atténuation de ces émissions. L’IEPA permet d’estimer les émissions de particules primaires provenant de l’érosion éolienne, de la préparation des terres, de la récolte des cultures, de l’épandage d’engrais et de produits chimiques, du brûlage des résidus de récolte, du pollen, des activités d’alimentation des animaux et de l’incinération des carcasses animales pour les années de recensement de 1981 à 2016. L’indicateur des émissions de particules permet d’évaluer tant l’état que la tendance des émissions de particules primaires provenant des activités agricoles canadiennes.

Les émissions totales de particules de sources agricoles ont diminué au Canada de 1981 à 2016 : la diminution a été de 70 % pour le total des particules en suspension (TPS), de 68 % pour les PM10 et de 63 % pour les PM2,5 (voir les explications sur la taille des particules à la figure 2 dans l’encadré « Quelques explications »). En 2016, les émissions ont atteint 1 889 kilotonnes (kt) pour le TPS, 605 kt pour les PM10 et 206 kt pour les PM2,5. C’est dans les Praries qu’il y a eu le plus d’amélioration, et les diminutions sont principalement attribuables à la réduction de la superficie des terres en jachère, ainsi qu’à l’adoption de pratiques de travail réduit du sol et de cultures sans travail du sol dans cette région, ce qui a réduit la quantité de particules produites durant la préparation des terres et la récolte.

Description de l’image ci-dessus

L'indicateur des émissions de particules couvre la période de 1981 à 2016 par tranches de cinq ans. La valeur de l'indice varie de 0 à 100 par tranches de 20 points, chaque tranche étant assortie d'une cote qualitative : 0 à 19 est « à risque »; 20 à 39 est « médiocre »; 40 à 59 est « moyen »; 60 à 79 est « bon »; 80 à 100 est « souhaitable ».

| Année | Valeur de l'indice | Note de l'indice |

|---|---|---|

|

1981 |

14 |

à risque |

|

1986 |

15 |

à risque |

|

1991 |

17 |

à risque |

|

1996 |

20 |

médiocre |

|

2001 |

26 |

médiocre |

|

2006 |

39 |

médiocre |

|

2011 |

47 |

moyen |

|

2016 |

51 |

moyen |

Nature et importance de la question

Les particules (PM) comprennent des particules solides et des gouttelettes de différentes tailles et de composition chimique variée en suspension dans l’air. Les particules sont considérées comme primaires si elles sont émises directement dans l’air, et comme secondaires si elles sont formées dans à la suite de processus physiques ou chimiques. Les études épidémiologiques montrent que l’augmentation des concentrations de particules, notamment celle des particules fines (PM2,5), est associée à des effets nocifs sur la santé, comme une augmentation de l’incidence de maladies respiratoires et de décès prématurés (Donham et Thelin, 2006; Samet et Krewski, 2007; Environmental Protection Agency des États-Unis, 2004). Les particules sont également considérées comme un polluant atmosphérique qui réduit la visibilité, contribue à l’appauvrissement de l’ozone stratosphérique, à la formation des pluies acides et du smog, et influence le climat en modifiant la quantité d’énergie solaire qui atteint la surface de la Terre et la quantité d’énergie renvoyée dans l’espace.

Il y a longtemps que les activités agricoles ont été reconnues comme une source importante d’émission de particules atmosphériques (Saxton, 1996). Les principales sources agricoles de particules primaires comprennent la poussière du sol et des matières biologiques, les gouttelettes et les particules provenant des produits agrochimiques, ainsi que les bactéries qui affectent la qualité de l’air intérieur et extérieur. Les émissions d’ammoniac sont la principale source agricole de particules secondaires (celles qui sont formées dans l’air – voir la figure 2). Comme les postes de surveillance de l’air en milieu rural sont rares, on en connaît peu sur la qualité de l’air dans ces régions.

Les émissions de particules agricoles varient dans le temps et dans l’espace. Par exemple, les émissions liées à la préparation des terres et à la récolte ont tendance à être saisonnières, tandis que les émissions issues des activités d’élevage varient selon le type d’animal et de bâtiment. On peut améliorer l’estimation des émissions provenant des différentes sources agricoles en tenant compte des variations spatiales et temporelles ainsi que de l’impact des mesures d’atténuation, telles que les changements apportés aux pratiques d’utilisation et de gestion des terres. Il est important de pouvoir démontrer comment les pratiques agricoles peuvent atténuer les émissions de particules dans différentes régions et différents systèmes de production, et de connaître l’effet de ces pratiques dans le temps. Par exemple, les changements et les améliorations apportés à la gestion des terres ont donné lieu à une baisse constante des émissions de particules générées par l’agriculture depuis 1981.

Particules primaires résultant de l’érosion éolienne.

Particules primaires résultant de la préparation des terres (travail du sol).

Particules primaires résultant des récoltes.

Quelques explications

Quelle est la différence entre les particules primaires et les particules secondaires?

Lesparticules primairessont libérées telles quelles dans l’air et résultent de processus comme l’érosion éolienne ou le travail de la terre (poussière du sol), la combustion (suie) et la récolte ou la manutention des grains (poussière céréalière).

Les particules secondaires se forment dans l’air. Par exemple, l’ammoniac peut réagir avec d’autres polluants atmosphériques pour former des particules qui contribuent au smog (figure 1).

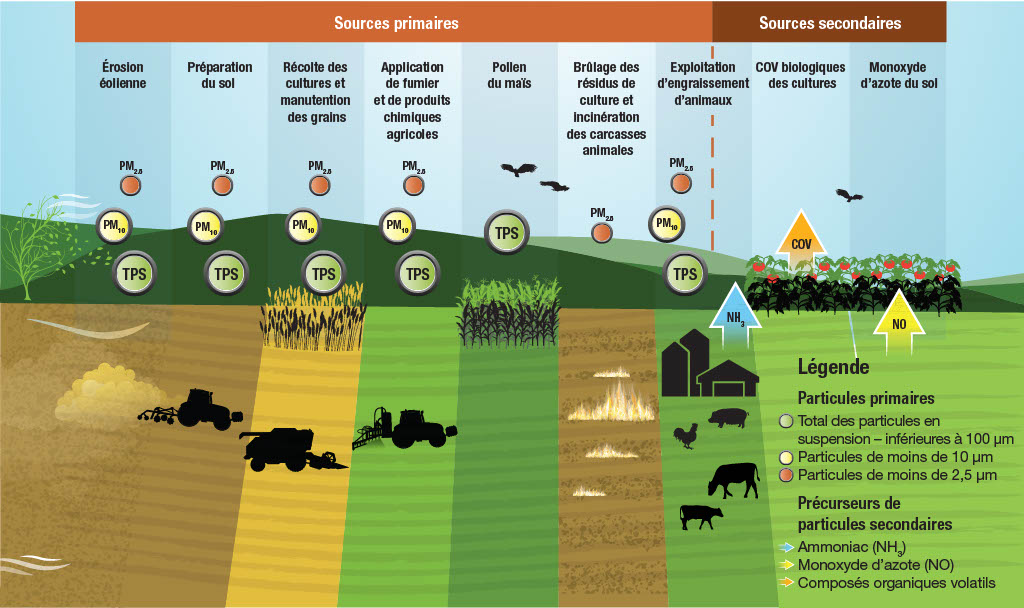

Figure 1. Principaux facteurs et activités contribuant à l’émission de particules primaires et secondaires en agriculture.

Description de l’image ci-dessus

La figure illustre les sources de particules à la ferme et la taille des particules émises par chacune. Les activités et facteurs suivants produisent les trois catégories de particules (particules totales, PM10 et PM2,5) : érosion éolienne, préparation du sol, récolte des cultures et manutention des céréales, application de fumier et de produits chimiques agricoles, alimentation des animaux. Le brûlage des résidus de culture et l'incinération des carcasses animales engendrent des émissions de PM2,5. De plus, les activités qui suivent produisent des précurseurs de particules secondaires : l'alimentation des animaux génère de l'ammonium (NH3), certains types de culture produisent des composés organiques volatils (COV) et les sols peuvent libérer du monoxyde d'azote (NO).

Quelques explications

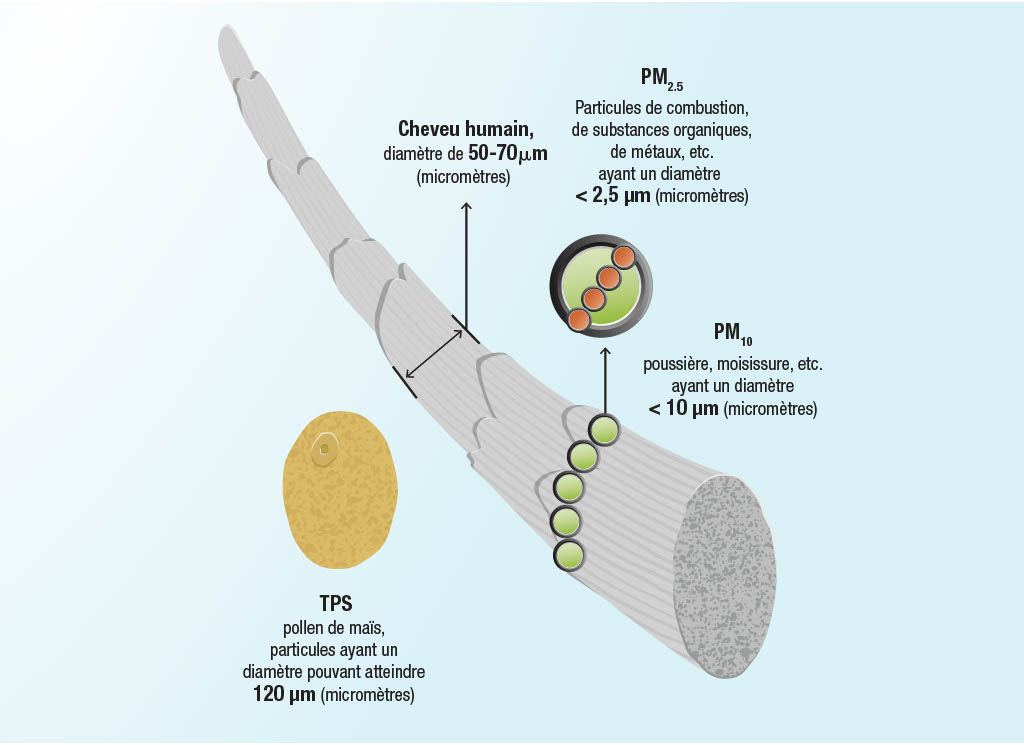

Que représentent les différentes tailles de particules?

Les particules comprennent des millions de composés chimiques, de poussières et de matières biologiques, dont des fibres de plume, des squames d’animaux et des bactéries. Ces particules, illustrées à la figure 2, sont classées en fonction de leur diamètre aérodynamique et définies comme suit :

- PM2,5

- Particules dont le diamètre aérodynamique est inférieur à 2,5 micromètres. Ces particules sont facilement inhalées dans les voies aériennes inférieures (régions pulmonaires des échanges gazeux), où elles peuvent se déposer et causer des effets nocifs sur la santé.

- PM10

- Particules dont le diamètre aérodynamique est inférieur à 10 micromètres, incluant les PM2,5. Ces particules inhalables peuvent se déposer dans les bronches et les poumons et causer des problèmes de santé.

- TPS

- Toutes les particules en suspension dans l’atmosphère ayant un diamètre aérodynamique inférieur à 100 micromètres.

Figure 2. Catégories de taille des particules.

Description de l’image ci-dessus

Schéma où un cheveu humain, d'entre 50 et 70 micromètres de diamètre, sert à illustrer les catégories de taille des particules

TPS maïs, particules ayant un diamètre pouvant atteindre 120 micromètres

PM10 poussière, moisissure, etc. ayant un diamètre ≤ 10 micromètres

PM2.5 particules de combustion, de substances organiques, de métaux, etc. ayant un diamètre ≤ 2,5 micromètres

L’indicateur

Des modifications ont été apportées au modèle de l’IEPA, et de nouvelles données, dont celles du Recensement de l’agriculture de 2016, ont été incluses dans l’analyse depuis le rapport précédent sur l’indicateur agroenvironnemental (IAE) (Clearwater, R.L., T. Martin et T. Hoppe, 2016). Pour améliorer la cohérence entre les modèles, les estimations des particules issues de l’érosion éolienne sont maintenant fondées directement sur l’indicateur du risque d’érosion éolienne. Ce changement a entraîné une réduction considérable de la contribution de l’érosion éolienne aux émissions de particules, ce qui coïncide avec les résultats de récents travaux de validation de l’érosion, qui sont toutefois encore inédits (David Lobb, communication personnelle; voir https://www.manitobacooperator.ca/news-opinion/news/soil-erosion-concerns-overblown/; en anglais seulement). Les particules issues de la manutention des grains sont exclues du calcul, car elles sont considérées comme une source principalement « hors ferme » et sortent donc de la portée du programme d’indicateur agroenvironnemental. L’analyse mensuelle des émissions de particules ne fait pas partie du cadre de ce modèle. Les estimations des émissions de particules de toutes les années de recensement précédentes ont été calculées de nouveau, ce qui a entraîné des différences dans les valeurs déclarées. En cas de différence entre les conclusions tirées dans les deux rapports, le présent rapport prévaut.

L’IEPA a été mis au point pour que l’on puisse évaluer les émissions de particules primaires générées par les activités agricoles ainsi que l’impact des pratiques adoptées pour atténuer ces émissions. L’indicateur permet d’estimer les émissions annuelles de trois catégories de particules (TPS, PM10 et PM2,5 en kilotonnes [kt] par année). Les sources agricoles de particules comprennent l’érosion éolienne, la préparation des terres, la récolte, le brûlage des résidus de culture, le pollen, l’épandage d’engrais et l’application de produits chimiques, les activités d’alimentation des animaux et l’incinération des carcasses.

Pour calculer l’IEPA, les données des activités sont recueillies pour chaque source agricole et un facteur d’émission est appliqué pour l’estimation des émissions de particules totales. Par exemple, pour calculer les émissions de particules primaires provenant de la récolte, on multiplie la surface cultivée par le facteur d’émission (kg de particules par hectare de type de culture par année). La plupart des données sur les activités sont tirées du Recensement de l’agriculture et de l’Enquête sur la gestion agroenvironnementale (EGA). Les émissions de particules ont été calculées pour chaque année de recensement au niveau du polygone des Pédo-paysages du Canada (PPC), puis les émissions de particules de chaque polygone de PPC ont été additionnées pour l’estimation des émissions aux échelles provinciales et nationale. La gamme d’émissions a été divisée en cinq classes relatives de risque, de très faible à très élevé, pour faire ressortir les changements survenus au fil du temps (1981 à 2016) dans les polygones PPC individuels ainsi que les différences annuelles entre les polygones PPC. Les classes de risque associées aux différents polygones PPC agricoles fournissent une indication de l’importance de leur contribution aux émissions, mais elles ne sont pas directement liées à la qualité de l’air de la région.

Limitations

Pour fournir une estimation globale des émissions de particules primaires, l’IEPA tient compte du plus grand nombre possible d’activités agricoles contribuant aux émissions. La principale limite de cette approche réside dans la qualité des données sur les activités et les facteurs d’émission correspondants. Dans la mesure du possible, les données manquantes ont été estimées sur la base de l’opinion des experts ou obtenues d’autres organismes gouvernementaux (par example, données sur l’épandage de pesticides chimiques). De nombreux facteurs d’émission n’ayant pas encore été calculés pour l’agriculture canadienne, il a été nécessaire d’utiliser les facteurs provenant d’études menées aux États-Unis où les conditions ne sont pas forcément les mêmes qu’au Canada.

La qualité de l’air à l’échelle locale ou régionale, dépend de nombreux facteurs environnementaux qui, en définitive, modulent la dispersion et la distribution des particules depuis la source d’origine. La variation journalière des émissions de particules provenant de la plupart des sources agricoles n’est pas perceptible lorsque les résultats sont présentés sur une base annuelle.

Même si l’indicateur est axé sur les particules primaires générées par les activités agricoles, les particules secondaires représentent aussi une composante importante des émissions de particules agricoles. Pour obtenir une vue d’ensemble des émissions de particules du secteur agricole, il faudra, à l’avenir, incorporer les émissions de particules secondaires à cet indicateur.

Des études plus poussées sur les émissions agricoles de particules et les facteurs d’émission correspondant aux conditions canadiennes pourraient améliorer l’indicateur des émissions de particules du secteur agricole (IEPA) et contribuer, à une meilleure modélisation des émissions de particules. Ces travaux pourraient notamment inclure l’intégration des particules secondaires dans l’IEPA - une étape qui nécessitera la collaboration des experts de la modélisation atmosphérique.

Résultats et interprétation

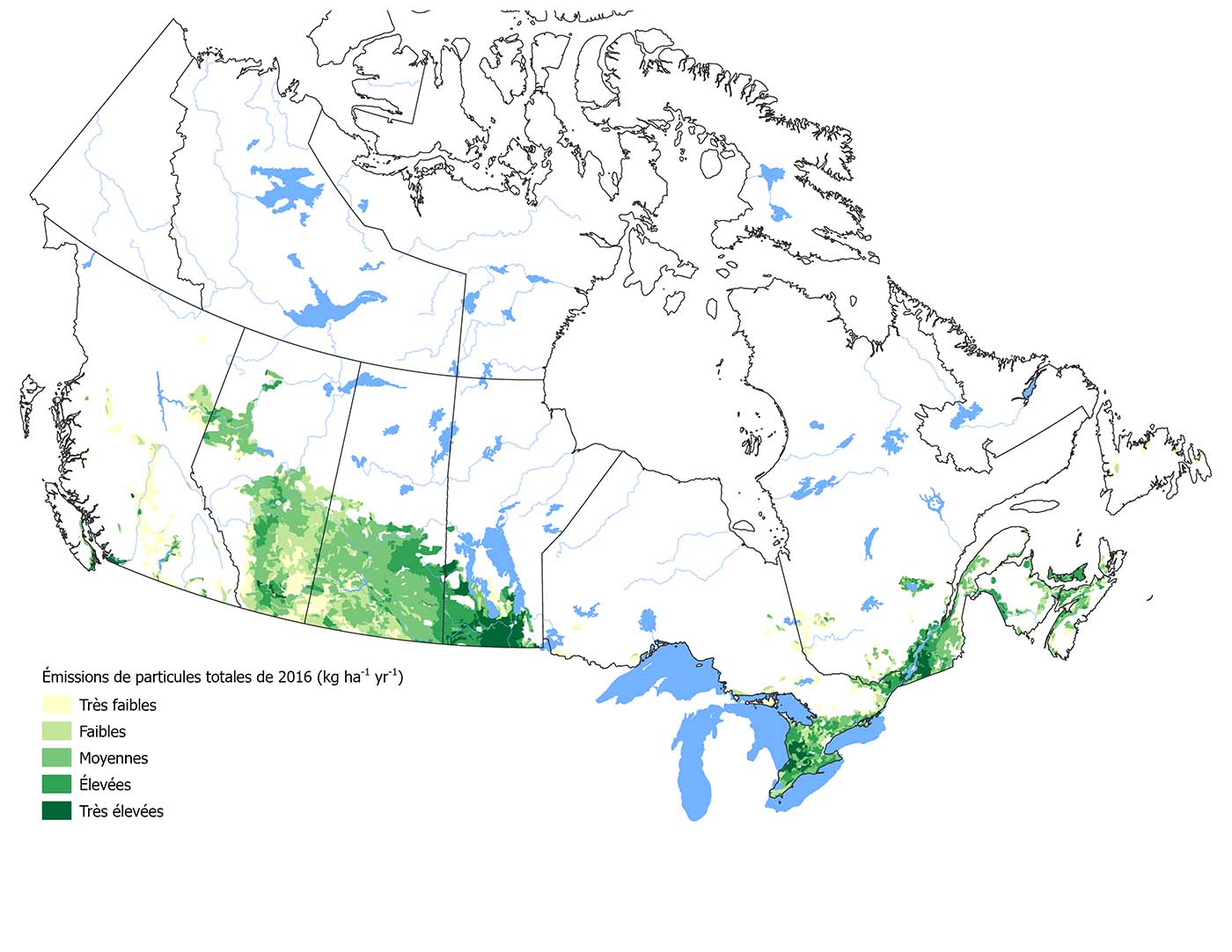

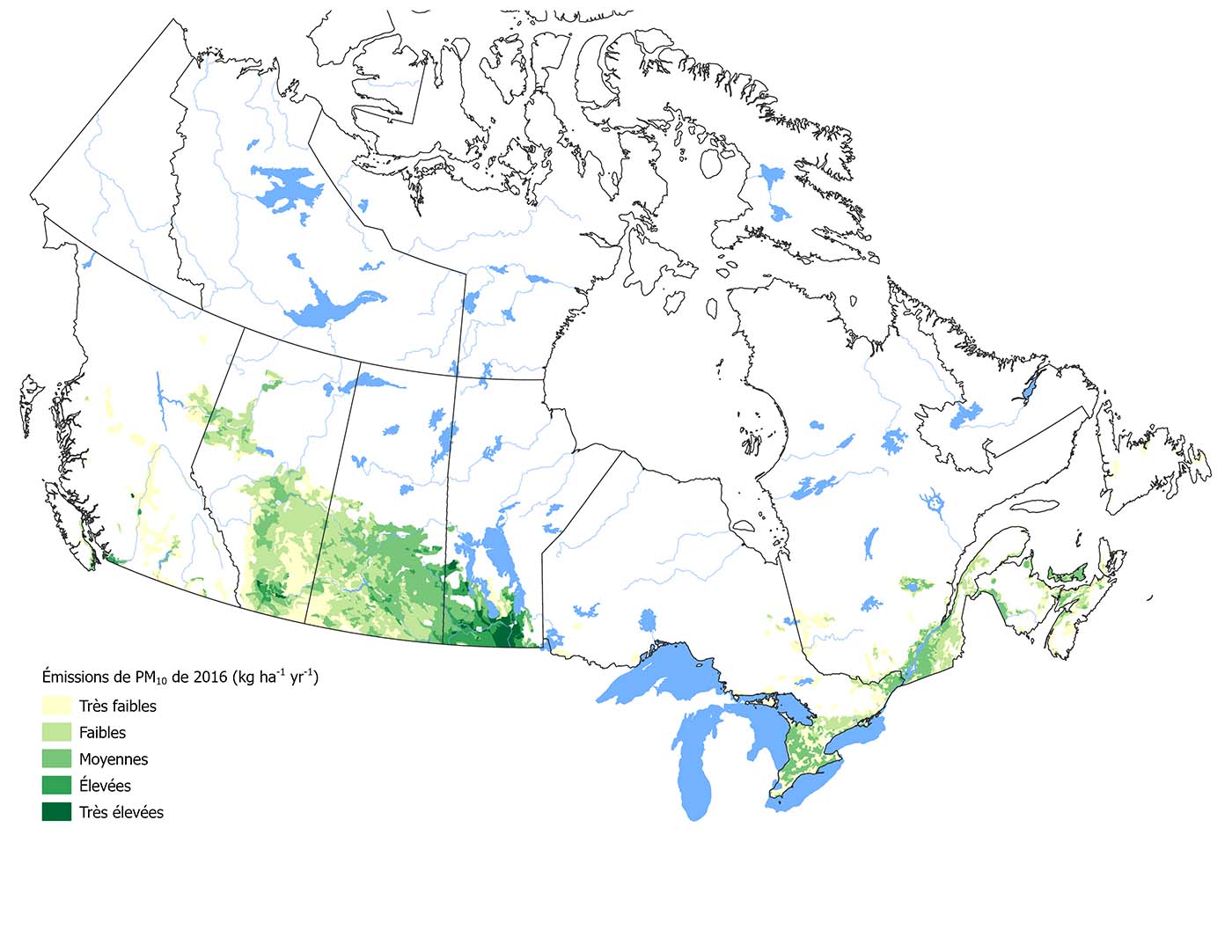

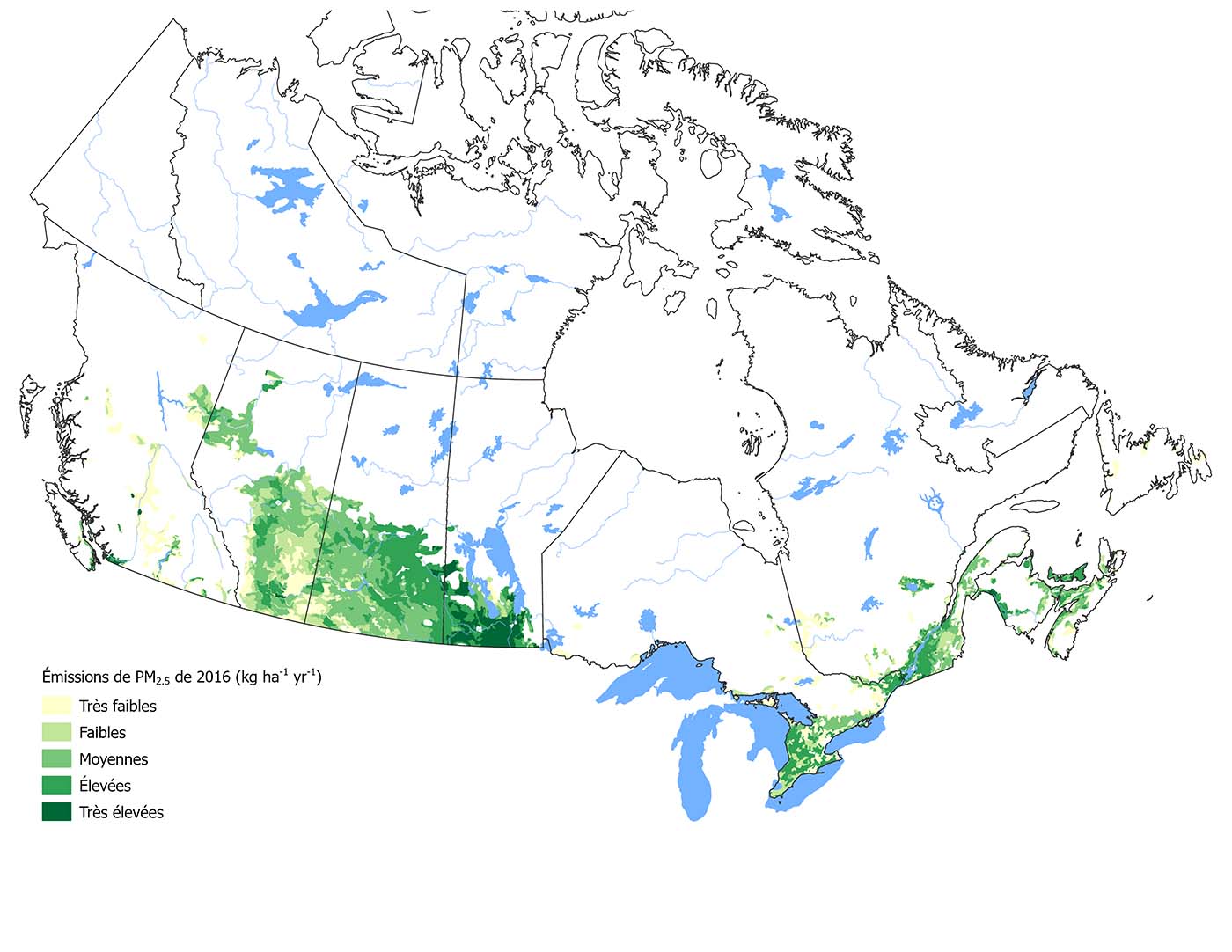

En 2016, les émissions totales de particules d’origine agricole au Canada ont été estimées à 1889 kt de TPS, 605 kt de PM10 et 206 kt de PM2,5 (tableau 1). Les figures 3, 4 et 5 montrent la répartition spatiale des taux d’émissions de particules par hectare de terres agricoles, à l’échelle des polygones PPC, pour le TPS, les PM10 et les PM2,5 respectivement, pour 2016. Pour toutes les catégories de particules, il y a des zones où les émissions sont élevées ou très élevées dans les régions suivantes : vallée du Fraser, en Colombie-Britannique; prairies mixtes humides, prairies mixtes, forêts-parcs à trembles, plaines du Manitoba de la région des Prairies, Manitoulin-lac Simcoe ainsi que basses terres du lac Érié et basses terres du Saint-Laurent, en Ontario et au Québec. Des émissions très élevées sont observées dans les régions faisant l’objet d’une production animale ou végétale intensive, comme la vallée du Fraser, le sud de l’Alberta et le Manitoba.

Figure 3. TPS émises (kg ha-1 an-1) en 2016.

Description de l’image ci-dessus

La figure 3 illustre les émissions totales de particules en suspension en 2016, dans l'ensemble de l'étendue agricole canadienne, selon un code couleur basé sur la proportion de terres agricoles.

Figure 4. Émissions de PM10 (kg ha-1 an-1) en 2016.

Description de l’image ci-dessus

La figure 4 illustre les émissions de particules en suspension PM10 en 2016, dans l'ensemble de l'étendue agricole canadienne, avec un code couleur basé sur la proportion de terres agricoles.

Figure 5. Émissions de PM2,5 (kg ha-1 an-1) en 2016.

Description de l’image ci-dessus

La figure 5 illustre les émissions de particules en suspension PM2,5 en 2016, dans l'ensemble de l'étendue agricole canadienne, avec un code couleur basé sur la proportion de terres agricoles.

Tableau 1. Émissions de particules (en kilotonnes) issues des activités agricoles canadiennes (1981 – 2016).

|

TPS émises (kt an-1) |

Émissions de PM10 (kt an-1) |

Émissions de PM2,5 (kt an-1) |

||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|

Province |

1981 |

1991 |

2001 |

2006 |

2011 |

2016 |

1981 |

1991 |

2001 |

2006 |

2011 |

2016 |

1981 |

1991 |

2001 |

2006 |

2011 |

2016 |

|

C.-B. |

55 |

47 |

37 |

28 |

26 |

22 |

13 |

11 |

8 |

6 |

6 |

5 |

5 |

4 |

3 |

3 |

2 |

2 |

|

Alb. |

1507 |

1388 |

873 |

651 |

452 |

405 |

453 |

419 |

260 |

199 |

143 |

132 |

141 |

130 |

83 |

63 |

45 |

40 |

|

Sask. |

3323 |

2980 |

1782 |

1173 |

785 |

631 |

1092 |

986 |

578 |

381 |

264 |

229 |

309 |

281 |

176 |

125 |

91 |

84 |

|

Man. |

756 |

681 |

558 |

451 |

396 |

468 |

250 |

239 |

193 |

163 |

142 |

169 |

70 |

66 |

55 |

48 |

42 |

51 |

|

Ont. |

499 |

416 |

405 |

181 |

192 |

215 |

46 |

42 |

37 |

36 |

36 |

41 |

19 |

17 |

15 |

14 |

14 |

16 |

|

Qc. |

150 |

170 |

239 |

125 |

119 |

127 |

20 |

19 |

25 |

24 |

22 |

24 |

8 |

8 |

10 |

10 |

9 |

10 |

|

L'Atlantique |

25 |

21 |

24 |

20 |

22 |

21 |

5 |

5 |

5 |

5 |

5 |

5 |

2 |

2 |

2 |

2 |

2 |

2 |

|

CA |

6315 |

5704 |

3918 |

2629 |

1992 |

1889 |

1879 |

1721 |

1107 |

814 |

619 |

605 |

555 |

509 |

344 |

264 |

206 |

206 |

Les émissions totales de particules provenant de sources agricoles au Canada révèlent une tendance à la baisse de 1981 à 2016 (tableaux 1 et 2), avec une diminution de 70 % pour le TPS, 68 % pour les PM10 et 63 % pour les PM2,5. Entre 2011 et 2016, la diminution des trois catégories de particules a été d’environ 9 %, témoignant de l’amélioration récente continue de l’indicateur. La figure 6 illustre le changement net dans le taux d’émission du TPS entre 1981 et 2016, par polygone du PPC (la répartition spatiale des résultats est similaire pour le TPS, les PM10 et les PM2,5; c’est pourquoi seule la carte du TPS est présentée ici). Toutes les régions du pays montrent des améliorations, les plus importantes étant constatées dans les Prairies. Ces résultats sont directement attribuables aux meilleures pratiques de gestion du sol comme le travail réduit du sol ainsi qu’à la réduction de la superficie des terres en jachère, qui ont entraîné une baisse des émissions de particules issues du travail du sol de l’érosion éolienne dans cette région.

Figure 6. Changement dans le TPS émises (kg ha-1 an-1) entre 1981 et 2016 (les valeurs négatives indiquent une baisse des émissions dans le temps).

Description de l’image ci-dessus

La figure 6 illustre l'évolution des émissions totales de particules en suspension entre 1981 et 2016, dans l'ensemble de l'étendue agricole canadienne, selon un code couleur basé sur la proportion de terres agricoles.

Tableau 2. Pourcentage de terres agricoles dans chaque classe d’intensité d’émissions (1981 – 2016).

| Classe | Année

|

C.-B.

|

Alb.

|

Sask.

|

Man.

|

Ont.

|

Qc

|

N.-B.

|

N.-É.

|

Î.-P.-É.

|

T.-N.

|

Can.

|

|

Très faibles |

1981 |

31 |

4 |

1 |

3 |

7 |

10 |

4 |

8 |

0 |

92 |

4 |

|

1991 |

33 |

6 |

2 |

3 |

7 |

9 |

4 |

5 |

0 |

100 |

5 |

|

|

2001 |

39 |

8 |

2 |

3 |

7 |

7 |

2 |

6 |

0 |

65 |

5 |

|

|

2006 |

42 |

10 |

3 |

3 |

14 |

9 |

3 |

8 |

0 |

85 |

7 |

|

|

2011 |

44 |

13 |

4 |

3 |

12 |

10 |

5 |

7 |

0 |

97 |

8 |

|

|

2016 |

46 |

16 |

8 |

2 |

9 |

9 |

4 |

7 |

0 |

94 |

11 |

|

|

Faibles |

1981 |

11 |

4 |

1 |

1 |

3 |

12 |

36 |

16 |

0 |

8 |

3 |

|

1991 |

14 |

5 |

0 |

2 |

6 |

14 |

33 |

19 |

0 |

0 |

3 |

|

|

2001 |

7 |

8 |

2 |

1 |

5 |

4 |

22 |

12 |

0 |

33 |

4 |

|

|

2006 |

12 |

11 |

4 |

2 |

19 |

6 |

33 |

30 |

0 |

12 |

8 |

|

|

2011 |

15 |

26 |

10 |

1 |

15 |

9 |

23 |

24 |

0 |

3 |

15 |

|

|

2016 |

25 |

29 |

18 |

2 |

17 |

5 |

25 |

16 |

0 |

6 |

19 |

|

|

Modérées |

1981 |

12 |

9 |

3 |

1 |

8 |

32 |

26 |

47 |

32 |

0 |

7 |

|

1991 |

11 |

15 |

5 |

3 |

11 |

28 |

30 |

48 |

42 |

0 |

10 |

|

|

2001 |

17 |

27 |

8 |

4 |

8 |

16 |

37 |

46 |

12 |

3 |

14 |

|

|

2006 |

26 |

44 |

20 |

5 |

26 |

27 |

29 |

40 |

51 |

3 |

27 |

|

|

2011 |

26 |

48 |

52 |

5 |

29 |

23 |

34 |

40 |

20 |

0 |

42 |

|

|

2016 |

13 |

44 |

58 |

4 |

25 |

25 |

28 |

46 |

23 |

0 |

42 |

|

|

Élevées |

1981 |

16 |

30 |

8 |

9 |

33 |

20 |

33 |

18 |

68 |

0 |

18 |

|

1991 |

20 |

29 |

10 |

10 |

29 |

11 |

33 |

16 |

58 |

0 |

18 |

|

|

2001 |

25 |

43 |

47 |

33 |

31 |

25 |

32 |

28 |

88 |

0 |

42 |

|

|

2006 |

12 |

29 |

69 |

50 |

35 |

29 |

35 |

19 |

49 |

0 |

48 |

|

|

2011 |

7 |

12 |

33 |

50 |

37 |

30 |

35 |

25 |

80 |

0 |

28 |

|

|

2016 |

7 |

10 |

16 |

41 |

34 |

32 |

41 |

25 |

77 |

0 |

19 |

|

|

Très élevées |

1981 |

29 |

52 |

87 |

86 |

49 |

26 |

0 |

10 |

0 |

0 |

68 |

|

1991 |

22 |

45 |

83 |

82 |

46 |

39 |

0 |

13 |

0 |

0 |

64 |

|

|

2001 |

11 |

14 |

41 |

59 |

50 |

49 |

7 |

8 |

0 |

0 |

35 |

|

|

2006 |

8 |

5 |

5 |

40 |

6 |

28 |

0 |

2 |

0 |

0 |

10 |

|

|

2011 |

8 |

2 |

1 |

40 |

8 |

28 |

4 |

4 |

0 |

0 |

7 |

|

|

2016 |

7 |

1 |

0 |

51 |

16 |

30 |

2 |

6 |

0 |

0 |

8 |

La baisse dans les émissions de particules survenue entre 1981 et 2016 (figure 7) reflète clairement les changements apportés dans l’utilisation des terres et les pratiques de gestion du sol. La diminution considérable du travail du sol pour la préparation des terres, la réduction de la mise en jachère et la diminution des risques d’érosion éolienne attribuable au travail du sol réduit et à l’augmentation des résidus de culture laissés au champ sont autant de facteurs contribuant à la réduction des taux d’émission de particules. Ces diminutions surpassent les augmentations associées aux populations animales, à l’épandage d’engrais et à la superficie des terres cultivées.

Figure 7. Changements dans les émissions de particules (TPS) par hectare de terres agricoles par an entre 1981 et 2016.

Description de l’image ci-dessus

Émissions TSP par province et par année, en kg ha-1 y-1

|

Province |

1981 |

1986 |

1991 |

1996 |

2001 |

2006 |

2011 |

2016 |

|

Colombie-Britannique |

58.4 |

59.2 |

50.6 |

42.1 |

39.7 |

29.8 |

27.3 |

23.4 |

|

Alberta |

88.4 |

89.4 |

81.4 |

68.8 |

51.2 |

38.2 |

26.5 |

23.8 |

|

Saskatchewan |

146.0 |

137.4 |

131.0 |

104.4 |

78.3 |

51.5 |

34.5 |

27.7 |

|

Manitoba |

137.1 |

133.5 |

123.5 |

111.4 |

101.3 |

81.7 |

71.8 |

84.9 |

|

Ontario |

107.0 |

92.4 |

89.1 |

84.7 |

86.8 |

38.7 |

41.2 |

40.9 |

|

Québec |

68.2 |

73.1 |

77.1 |

85.4 |

108.1 |

56.8 |

53.9 |

57.5 |

|

Provinces de l’Atlantique |

48.2 |

44.2 |

41.2 |

45.2 |

47.4 |

39.3 |

42.0 |

41.5 |

|

Canada |

117.7 |

112.9 |

106.3 |

89.6 |

73.0 |

49.0 |

37.1 |

35.2 |

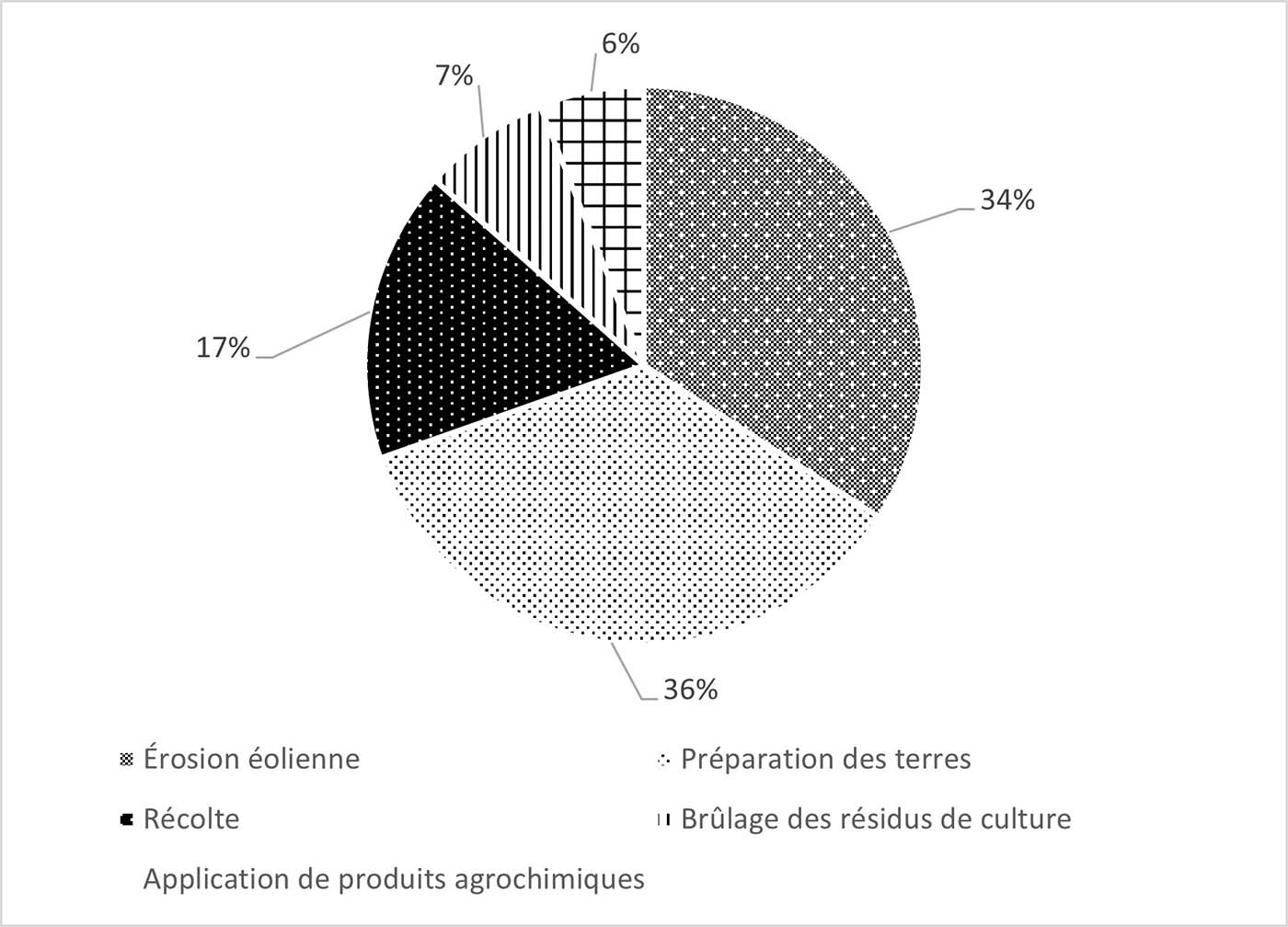

Le travail du sol pour la préparation des terres, l’érosion éolienne, la récolte des cultures et l’application d’engrais sont les principales sources d’émissions de particules associées aux terres cultivées (figure 8). Environ 55 % de la totalité des émissions de particules issues des terres cultivées proviennent des activités de préparation des terres, alors que l’érosion par le vent représente 22 % des émissions totales. Du total de ces émissions, 90 % sont associés aux cultures annuelles, alors que les jachères représentent environ 8 % et les cultures fourragères, 2 %. Les émissions de particules provenant des pâturages sont négligeables. Les autres principales sources agricoles contribuant au TPS émises, en ordre décroissant, sont la récolte (12 %) et l’application d’engrais (10 %). Les contributions des sources d’émissions de particules liées à l’agriculture en 2016, qui incluent en outre le pollen de maïs, l’application de pesticides, l’alimentation des animaux, le brûlage des résidus de culture et l’incinération des carcasses, sont présentées à la figure 9.

Figure 8. Contribution de la couverture du sol aux émissions de particules en 2016 associées à la préparation des terres, à l’érosion éolienne, à la récolte des cultures et à l’application d’engrais.

Description de l’image ci-dessus

| Tillage | Érosion éolienne | Récolte | Engrais | Total | |

|---|---|---|---|---|---|

|

Cultures annuelles |

865,210 |

387,670 |

219,599 |

158,189 |

1,630,668 |

|

Cultures fourragères |

0 |

15,309 |

1,200 |

15,420 |

31,929 |

|

Jachères |

137,264 |

1,965 |

0 |

0 |

139,228 |

|

Total |

1,002,473 |

404,944 |

220,799 |

173,609 |

1,801,825 |

Figure 9a. Contribution des différentes sources agricoles au TPS émises en 2016.

Description de l’image ci-dessus

|

|

TSP |

% |

|---|---|---|

|

Érosion eolienne |

404912889 |

21.9 |

|

Préparation des terres |

1002473115 |

54.3 |

|

Récolte |

220799343 |

12 |

|

Pollen |

100643996 |

5.45 |

|

Brûlage des résidus de culture |

44458551 |

2.41 |

|

Application de produits agrochimiques |

73256890 |

3.97 |

Figure 9b. Contribution des différentes sources agricoles aux émissions de PM10 en 2016.

Description de l’image ci-dessus

| PM10 | % | |

|---|---|---|

|

Érosion eolienne |

202456445 |

34.13 |

|

Préparation des terres |

210519354 |

35.49 |

|

Récolte |

100363338 |

16.92 |

|

Pollen |

0 |

0 |

|

Brûlage des résidus de culture |

43874785 |

7.396 |

|

Application de produits agrochimiques |

35970449 |

6.064 |

Figure 9c. Contribution des différentes sources agricoles aux émissions de PM2,5 en 2016.

Description de l’image ci-dessus

| PM2,5 | % | |

|---|---|---|

|

Érosion eolienne |

30368467 |

14.93 |

|

Préparation des terres |

100247312 |

49.29 |

|

Récolte |

20072668 |

9.869 |

|

Pollen |

0 |

0 |

|

Brûlage des résidus de culture |

42613326 |

20.95 |

|

Application de produits agrochimiques |

10089272 |

4.961 |

Mesures d’intervention possibles

Il existe de nombreuses façons de modifier les pratiques d’utilisation des terres pour atténuer les émissions agricoles de particules. Les pratiques d’atténuation utiles dépendent toutefois du type d’activité agricole. On peut notamment réduire les émissions en favorisant les cultures couvre-sol et en réduisant la superficie des terres en jachère.

Les particules primaires provenant de l’élevage sont générées par les animaux logés dans des granges ou des bâtiments d’élevage. On peut réduire les émissions en modifiant l’environnement de production, par exemple en réduisant la période de confinement des animaux (ou en augmentant le temps de pâturage), en ramassant plus souvent la litière et le fumier, en installant des systèmes de dépoussiérage ou de ventilation à air filtré et en utilisant un pulvérisateur d’eau ou d’huile pour réduire la poussière au sol.

Une plus grande couverture du sol peut réduire sensiblement les émissions issues de l’érosion éolienne. Les principales pratiques utilisées pour accroître la couverture du sol comprennent la réduction ou l’élimination du travail du sol, la diminution de la superficie en jachère, l’expansion des terres de pâturage, l’inclusion de fourrages dans les rotations, la culture de plantes couvre-sol d’hiver, la culture en bandes alternantes, la culture en courbes de niveau et l’aménagement de brise-vent.

Les émissions atmosphériques générées durant le travail du sol sont produites par les opérations mécaniques de préparation du sol. Ces émissions dépendent de la superficie labourée, du type de matériel employé (p. ex. passage de disques ou de la charrue) et du nombre d’opérations de labour réalisées durant l’année. La diminution de la fréquence du travail du sol ou l’adoption de méthodes de culture sans labour permettent de réduire les émissions de particules. De plus, l’application de traitements chimiques pour lutter contre les mauvaises herbes dans les jachères permet de diminuer le nombre d’opérations de travail du sol requises au cours d’une année et peut ainsi réduire les émissions de particules.

Les émissions découlant des activités de récolte sont produites lorsque les moissonneuses-batteuses et les véhicules parcourent les champs. Ces émissions varient selon le type de culture. Il y a toutefois peu de pratiques particulières qui peuvent aider à réduire les émissions liées à la récolte.

Cependant, on peut atténuer ces émissions en récoltant lorsque l’humidité relative est élevée et que le vent est faible. Certaines techniques de lutte contre l’érosion éolienne, comme l’aménagement de terrasses et la culture en courbes de niveau ou en bandes alternantes, aident à réduire le transport par le vent des fragments de culture. La réduction ou l’élimination du travail du sol et la gestion des résidus de culture constituent d’autres moyens de faire baisser les émissions provenant des véhicules utilisés dans les champs.

Les émissions liées à l’épandage des engrais sont générées lorsqu’il vente ou durant les activités de préparation des terres. La meilleure façon de limiter les émissions résultant de l’épandage d’engrais consiste à optimiser la gestion des éléments nutritifs, notamment en choisissant le meilleur moment et la meilleure méthode d’épandage des engrais et en adaptant les apports en éléments nutritifs aux besoins des cultures.

L’application de produits agrochimiques aux terres cultivées est une pratique répandue chez les producteurs canadiens. Cette pratique aide beaucoup à accroître la productivité, mais la dérive possible des produits chimiques risque de contribuer aux émissions de TPS. Même si, pour le moment, les émissions estimées provenant de cette source sont très faibles, la dérive des produits chimiques pourrait avoir des effets locaux défavorables comparativement à celles des autres sources d’émissions agricoles. On peut néanmoins atténuer le risque de dérive de produits chimiques et les émissions qui y sont associées en appliquant les produits seulement par temps calme et frais en choisissant des buses de conception appropriée, en réduisant la vitesse de pulvérisation et la hauteur de la rampe.

La recherche et le développement dans ce domaine aideront à accroître les connaissances, la fiabilité des valeurs déclarées et l’efficacité des stratégies d’atténuation. La recherche permettra également de renforcer notre capacité de prédiction, y compris celle de prédire les effets des changements climatiques et des changements connexes dans le paysage agricole qui peuvent influer sur les émissions futures. Les connaissances acquises permettront au secteur agricole de continuer à répondre efficacement aux changements qui touchent les marchés, les conditions climatiques et les systèmes de production.

Références

Canadian Centre for Occupational Health and Safety, 2012. Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail (dernière visite le 10 mars 2022).

Donham, K.J. et A. Thelin, 2006. Agricultural medicine : Rural occupational and environmental health for the health professions. Victoria, Australia : Blackwell Publishing.

Samet, J., et D. Krewski, 2007. Health effects associated with exposure to ambient air pollution. Journal of Toxicology and Environmental Health. 70 : 227-242.

Saxton, K.E., 1996. Agricultural wind erosion and air quality impacts : A comprehensive research program. American Journal of Alternative Agriculture. 11 : 64-70.

United States Environmental Protection Agency (U.S. EPA), 2004. Air quality criteria for particulate matter. EPA Report 600/P-99/002aF-bF. Washington : Environmental Protection Agency.