Table des matières

-

Établissement d’un programme

Objectifs - Établissement d'un programme

- Présenter un aperçu des priorités possibles en vue de l’établissement d’un programme.

- Cerner les décisions et les réunions clés des 30 premiers jours.

Établissement d’un programme

Le gouvernement a établi un programme ambitieux pour faire progresser le Canada qui s’appuie sur une vision de croissance inclusive et d’avenir plus propre et plus écologique

Il est possible de réaliser d’importants progrès par rapport aux engagements en matière d’agriculture et d’agroalimentaire au cours des 18 prochains mois, mais pour y parvenir nous devons :

- établir un plan ambitieux pour faire progresser les initiatives en tenant compte des réalités du secteur agricole et en collaborant étroitement avec nos collègues ministériels;

- établir de solides relations avec les intervenants sectoriels et tenir des consultations avec ces derniers, incluant les groupes sous-représentés et les champions de l’agroclimat;

- trouver un terrain d’entente avec nos homologues provinciaux et territoriaux (PT) en vue de parvenir à une entente dans les domaines de compétence partagée;

- tirer parti de nos forces, notamment de la capacité scientifique et de la souplesse des programmes, pour positionner stratégiquement AAC et pour intervenir rapidement face aux problèmes urgents au fur et à mesure qu’ils surviennent

Principaux engagements d’agriculture et agroalimentaire canada

Une bonne capacité d’adaptation est nécessaire à une mise en œuvre réussie

L’envergure des initiatives dépend des programmes et des décisions budgétaires et du Cabinet.

Les problèmes et événements urgents pourraient entraîner des appels d’intervention stratégique immédiate, tels que :

- la détection de peste porcine africaine au Canada et/ou dans la zone continentale des États-Unis;

- la persistance des conditions de sécheresse durant la période des semis de 2022;

- des avancées concernant des questions persistantes liées au commerce international, dont les décisions des groupes spéciaux de règlements des différends;

- Crises ou autres événements menant à l’aggravation de problèmes existants dans les chaînes d’approvisionnement mondiales, comme la fermeture des frontières.

Les « mégadonnées » transforment rapidement les pratiques agricoles partout dans le monde. Pour que le Canada demeure aux premières lignes de cette tendance, le Ministère devra appliquer des principes et des pratiques similaires à ses activités, afin d’exercer son leadership.

Priorités possibles du cabinet pour un nouveau mandat

████████████████████████████████████████████████

- ██████████████████████████████████████████████████████████████████████

- █████████████████████████████████████████████████████████████████████████████

- ████████████████████████████████████████████████████████████ ████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████

- █████████████████████████████████████████

█████████████████████████████

- ██████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████

- ████████████████████████████████████████████████████████

- ██████████████████████████████████████████████████████████████████

- ██████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████

███████████████████████████████████████

- ███████████████████████████████████████████

- ████████████████████████████████████████

- ██████████

- ████████████████████

- ██████████████████████████████████████████████████████████

- ██████████████████████

Priorités des 30 premiers jours

1. Donner le ton

- Le Ministère proposera une série de réunions préliminaires avec ses partenaires principaux soit :

- homologues provinciaux et territoriaux;

- principaux intervenants de l’industrie;

- homologues internationaux;

- chefs agricole des organismes du portefeuille.

Des visites régionales hâtives pourraient permettre de consulter directement les producteurs :

- P. ex. Visiter l’ouest du Canada pour évaluer les répercussions de la récente sécheresse et les programmes d’Agri-relance financés par les gouvernements fédéral et provinciaux.

███████████████████████████████████████

- ███████████████████████████████████████████████████████████████████████

- ███████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████

- ██████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████

2. Premières décisions

Approche liée à la Conférence annuelle FPT et à l’énoncé de politique du PCS

- Provisoirement fixée du 8 au 10 novembre à Guelph

██████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████

- █████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████

- ████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████

██████████████████████████████████████████████████████████████████████████████

- ██████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████

- ██████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████

Affaires courantes du gouvernement et du Ministère :

- Budget supplémentaire des dépenses de 2020-2021, délégations, nominations, prochaines étapes en matière de programmes, affaires réglementaires liées à l’ACIA

3. Séances d’information sur des dossiers clés

Votre trousse d’information de transition comprend des renseignements préliminaires sur :

- les dossiers clés et les priorités;

- le Ministère et notre travail;

- la situation du secteur agricole et agroalimentaire;

- les responsabilités ministérielles (p. ex., nominations).

Le Ministère a préparé un calendrier proposé des séances d’information sur les dossiers et les décisions clés pour vous aider à faire progresser le programme au cours des prochains mois.

Autres questions

Les intervenants du Ministère sont impatients de vous accueillir, ainsi que votre cabinet, et ont préparé d’autre matériel pour vous aider :

- Orientation en matière d’administration et de ressources humaines pour vous aider à aménager votre bureau, à obtenir de l’équipement et des outils et à intégrer de nouveaux employés

-

Messages clés

Sécheresse

Question - Sécheresse

- La sécheresse qui a sévi dans l’Ouest du Canada cet été a entraîné d’importantes pénuries d’eau et d’aliments du bétail pour les grands éleveurs.

- En date du 14 septembre 2021, Statistique Canada prévoit des pertes de rendement pour les cultures de céréales et oléagineux de 35 à 46 % par rapport à 2020.

- Il pourrait y avoir une réduction de 5 à 10 % des troupeaux de bovins, et jusqu’à 50 % de réduction du rendement en foin.

Situation actuelle - Sécheresse

- Jusqu’à 825 millions de dollars de financement conjoint fédéral et provincial seront versés dans le cadre des accords d’Agri‑relance conclus avec les cinq provinces touchées.

- Ces programmes aideront les producteurs à couvrir les frais exceptionnels liés à la sécheresse, notamment à assurer l’approvisionnement en eau et en nourriture de leur bétail.

- Le Programme de report de l’impôt pour les éleveurs du gouvernement fédéral a aussi été annoncé; il permettra aux éleveurs de bétail frappés par la sécheresse de reporter des revenus découlant de la vente forcée d’animaux reproducteurs afin de minimiser l’impôt sur le revenu.

Messages clés - Sécheresse

Les montants précis par province seront mis à jour une fois que toutes les ententes de contribution auront été signées.

- Nous aidons nos familles agricoles à relever les défis auxquels elles font face aujourd’hui et à bâtir un avenir durable.

- Nous avons travaillé avec la Colombie‑Britannique, l’Alberta, la Saskatchewan, le Manitoba et l’Ontario pour fournir jusqu’à 825 millions de dollars en financement fédéral et provincial à frais partagés afin d’aider les éleveurs de bétail à couvrir les frais supplémentaires découlant de la sécheresse et des feux de forêt.

- Nous avons aussi travaillé avec les provinces pour permettre aux producteurs agricoles d’avoir un accès précoce à 75 % de leurs paiements d’Agri‑stabilité de 2021, au lieu de 50 %.

- Nous avons pris des dispositions pour que les producteurs des régions touchées par la sécheresse en Colombie?Britannique, en Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba et en Ontario qui ont été forcés de vendre leur bétail en raison d'une pénurie d'aliments du bétail puissent reporter à l'année prochaine l'impôt sur les revenus de ces ventes.

- Nous avons appuyé les provinces des Prairies pour qu'elles apportent des changements immédiats au programme à frais partagés Agri-protection afin d'aider à couvrir les coûts liés au foin, aux aliments du bétail et au transport et ainsi accroître les cultures dont peuvent disposer les éleveurs de bétail en ces temps difficiles.

Hay west

Question - Hay west

- L’initiative « Hay West » (Foin pour l’Ouest) vise à aider les producteurs agricoles des Prairies à gérer les pénuries de foin causées par la sécheresse.

- Le 12 août 2021, la Fédération canadienne de l’agriculture (FCA) a annoncé son intention de lancer l’initiative Hay West pour répondre aux besoins en foin exprimés par les producteurs agricoles de l’Ouest canadien et pour donner suite au souhait des producteurs de l’Est d’apporter leur aide.

- En date du 17 septembre 2021, la FCA était à la recherche de candidats pour recevoir et fournir du foin.

- De plus, le groupe Mennonite Disaster Service a annoncé un programme pour le transport du foin donné de l’Ontario au Manitoba. Les premiers chargements de ce programme ont commencé pendant la semaine du 13 septembre 2021.

Situation actuelle - Hay west

- De petites cargaisons de foin ont été transportées, avec un financement par des contributions privées (dont 50 000 dollars de la Fédération de l’agriculture de l’Ontario et les coûts liés au transport de trois conteneurs, financés par le gouvernement de l’Île‑du‑Prince‑Édouard).

- La FCA a d’abord demandé un financement fédéral de 6,2 millions de dollars pour couvrir les coûts liés au transport d’environ 60 000 balles de foin à travers le pays (d’est en ouest).

- Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) a approuvé un financement d’au plus un million de dollars pour le projet Hay West 2021 dans le cadre du Programme des priorités stratégiques de l’agriculture canadienne. Cela correspond à la quantité de foin qui, selon la FCA, pouvait être acheminée vers l’ouest au moment de sa demande et devrait permettre de répondre à la demande au cours des semaines à venir. Le Ministère s’est engagé à envisager un financement supplémentaire, au besoin.

Messages clés - Hay west

- La sécheresse a durement touché nos producteurs de céréales et nos éleveurs de bétail.

- Nous continuons de collaborer avec les provinces, les producteurs et leurs organismes pour répondre aux besoins criants des producteurs agricoles et grands éleveurs canadiens, qui sont touchés par une grave sécheresse.

- AAC verse jusqu’à un million de dollars pour soutenir l’initiative Hay West 2021 de la FCA.

Accès aux marchés et commerce

Question - Accès aux marchés et commerce

Exportation de graines de canola vers la Chine - Accès aux marchés et commerce

- La Chine n’a pas rétabli l’admissibilité de deux entreprises canadiennes (Richardson et Viterra) à exporter des graines de canola vers la Chine. Cette situation persiste depuis mars 2019 en raison de la présumée détection de ravageurs de quarantaine préoccupants.

Mesures liées à la COVID‑19 de la Chine - Accès aux marchés et commerce

- À la suite des mesures prises par la Chine à l’égard des produits alimentaires importés en raison des inquiétudes liées à la pandémie de COVID‑19, dix établissements canadiens de transformation de la viande ont été suspendus.

Situation actuelle - Accès aux marchés et commerce

Exportation de graines de canola vers la Chine - Situation actuelle - Accès aux marchés et commerce

- En raison de l’absence continue de progrès dans la levée de la suspension de deux entreprises canadiennes de canola, le Canada a demandé la mise sur pied d’un groupe spécial, ce que l’Organisation mondiale du commerce a accordé lors de la réunion de l’Organe de règlement des différends de juillet 2021.

Mesures liées à la COVID‑19 de la Chine - Situation actuelle - Accès aux marchés et commerce

- Le Canada consulte la Chine pour lever la suspension des établissements.

- À l’instar d’autres partenaires commerciaux, le Canada est d’avis qu’il n’existe aucune preuve que les aliments ou les emballages des aliments constituent une source ou une voie de transmission probable de la COVID‑19.

Messages clés - Accès aux marchés et commerce

Commerce général - Accès aux marchés et commerce

- Notre gouvernement est déterminé à aider les entreprises et les entrepreneurs canadiens à tirer parti des nouvelles possibilités qu’offrent nos récents accords commerciaux.

- L’année 2020 a été une année record pour les exportations canadiennes de produits agricoles et agroalimentaires et produits de la mer : près de 74 milliards de dollars, soit une augmentation de plus de 10 %.

- Le Canada continue de promouvoir le respect de normes et de règles commerciales internationales qui sont transparentes et fondées sur la science.

Exportation de graines de canola vers la Chine - Commerce général - Accès aux marchés et commerce

- Le Canada est convaincu que ses exportations de graines de canola et d’autres produits répondent aux exigences chinoises en matière d’importation.

- Le gouvernement du Canada continuera de travailler avec la Chine pour assurer un commerce prévisible et stable.

Mesures liées à la COVID‑19 de la Chine - Commerce général - Accès aux marchés et commerce

- À l’instar d’autres partenaires, le Canada est d’avis qu’il n’existe actuellement aucune preuve scientifique que les aliments ou les emballages des aliments constituent une source ou une voie de transmission probable de la COVID‑19.

- Le Canada consulte la Chine pour lever la suspension des établissements.

Gestion des risques de l’entreprise

Question - Gestion des risques de l'entreprise

- Les programmes de gestion des risques de l’entreprise (GRE) sont un ensemble d’outils qui visent à aider financièrement les producteurs en cas de perte de revenus et de production.

- Ils fournissent en moyenne environ 1,6 milliard de dollars par année pour aider les producteurs, et le gouvernement fédéral verse 60 % de cette aide financière. En raison de la vague de sécheresse extrême cet été, on s’attend à ce que les paiements au titre des programmes de GRE augmentent de façon importante pour l'année de production 2021. Cela comprend un financement conjoint fédéral‑provincial d’au plus 825 millions de dollars en paiements d’Agri-relance pour les éleveurs de bétail dans les provinces touchées ainsi que des paiements à grande échelle d’Agri-protection pour les pertes de récoltes.

(Veuillez noter que les estimations pour 2021 sont en cours d’élaboration, mais on s’attend à ce que les paiements au titre d’Agri‑protection et d’Agri‑stabilité soient plus élevés.)

Situation actuelle - Gestion des risques de l'entreprise

- Des évaluations récentes ont permis de conclure que l’ensemble de programmes fonctionne raisonnablement bien, mais que des préoccupations subsistent en ce qui concerne la complexité, l’équité, la prévisibilité et la capacité de faire face adéquatement à l’évolution des risques auxquels le secteur est confronté.

- En 2021, la limite de la marge de référence a été supprimée du programme Agri‑stabilité, ce qui pourrait faire augmenter les paiements versés aux producteurs agricoles d’environ 95 millions de dollars. De plus, les paiements provisoires pour 2021 sont passés de 50 à 75 % dans de nombreuses administrations.

- L’offre fédérale de faire passer le taux d’indemnisation d’Agri-stabilité de 70 à 80 % est toujours en vigueur, mais le soutien des provinces et des territoires à ce jour est insuffisant pour mettre en œuvre cette amélioration.

- À l’heure actuelle, ces programmes ne tiennent pas directement compte des considérations relatives à la gestion des risques climatiques, bien qu’ils constituent un soutien essentiel pour la reprise des activités à la suite de catastrophes comme les sécheresses et les inondations.

- Les programmes de GRE demeurent une priorité tant pour les producteurs que pour les provinces et les territoires, et AAC continue d’évaluer les moyens d’améliorer leur fonctionnement.

Messages clés - Gestion des risques de l'entreprise

- Nos programmes de GRE aident les producteurs à protéger leur entreprise contre les pertes de revenus et de production et à gérer les risques qui menacent la viabilité de leur exploitation agricole.

- Nous nous réjouissons de poursuivre notre travail avec les provinces, les territoires et les producteurs agricoles, y compris les Autochtones et les jeunes agriculteurs, pour aider le secteur à mieux gérer les risques auxquels il est confronté, y compris les risques climatiques.

- Avec l’appui des provinces, nous avons supprimé la limite de la marge de référence d’Agri-stabilité, ce qui pourrait permettre de verser jusqu’à 95 millions de dollars supplémentaires aux producteurs agricoles à l’échelle nationale.

Travailleurs étrangers temporaires

Question - Travailleurs étrangers temporaires

- Au cours d’une année type, environ 70 000 travailleurs étrangers temporaires (TET) travaillent dans le secteur de l’agriculture et de l’agroalimentaire. Le Programme des TET est administré conjointement par Emploi et Développement social Canada et Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada.

- Compte tenu des pénuries chroniques de main-d’œuvre dans le secteur de l’agriculture et de l’agroalimentaire, les TET ont été, et continueront d’être, une source essentielle de main-d’œuvre, en particulier dans les secteurs de l’horticulture et de la transformation.

- Les partenaires fédéraux ont collaboré étroitement tout au long de la pandémie pour assurer l’arrivée continue des TET, tout en prenant des mesures pour améliorer la sécurité des travailleurs dans les exploitations agricoles et les usines de transformation des aliments.

- AAC a élaboré des programmes d’urgence de durée limitée pour compenser certains coûts que les employeurs de TET ont dû engager en raison de la pandémie.

Situation actuelle - Travailleurs étrangers temporaires

- Malgré une baisse de 15 % des arrivées de TET en 2020, les arrivées pour 2021 sont en voie de dépasser les tendances antérieures à la pandémie de COVID‑19.

- Compte tenu du rôle essentiel que jouent les TET dans le système agricole et agroalimentaire, des politiques temporaires ont été mises en place pour faciliter l’arrivée rapide des TET qui participent à la production alimentaire, notamment en ce qui concerne le traitement prioritaire des demandes.

- Depuis juillet 2021, les TET du secteur de l’agriculture et de l’agroalimentaire qui ont été entièrement vaccinés avec un vaccin approuvé n’ont plus besoin d’être mis en quarantaine ou de subir des tests après leur arrivée.

- Les taux de vaccination dans les principaux pays sources restent faibles, mais de nombreux TET travaillant au Canada pendant la saison 2021 se sont vu proposer la vaccination, soit parce qu’ils étaient admissibles en vertu des cadres provinciaux, soit grâce à des efforts ciblés des provinces et des unités sanitaires locales.

- Les voyageurs non vaccinés doivent encore demeurer en quarantaine pendant 14 jours après leur arrivée au Canada.

- AAC a cessé d’accepter les demandes le 31 août 2021 pour ses programmes d’urgence visant à compenser les coûts liés à l’isolement obligatoire des TET.

- Les investissements fédéraux (par l’entremise d’EDSC et d’IRCC) renforcent le Programme des TET et aident à protéger la santé et la sécurité des TET, y compris par l’établissement d’exigences minimales pour les logements fournis par les employeurs.

Messages clés - Travailleurs étrangers temporaires

- Les travailleurs canadiens et étrangers sont essentiels à la production d’aliments salubres et fiables au pays.

- Nous continuerons de travailler fort pour favoriser l’arrivée sécuritaire des TET en temps opportun.

- De plus, le gouvernement continuera de travailler avec l’industrie sur une stratégie visant à les aider à surmonter les défis permanents en matière de main‑d’œuvre ainsi qu’à renforcer le Programme des TET pour assurer la santé et la sécurité des travailleurs.

- Le Programme d’aide pour l’isolement obligatoire des travailleurs étrangers temporaires, doté de 142 millions de dollars, a été mis en place pour soutenir temporairement les employeurs pendant la période la plus aiguë de la pandémie de COVID‑19.

Environnement et changements climatiques

Question - Environnement et changements climatiques

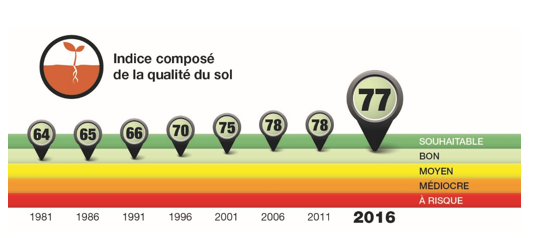

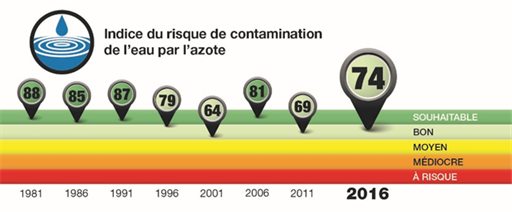

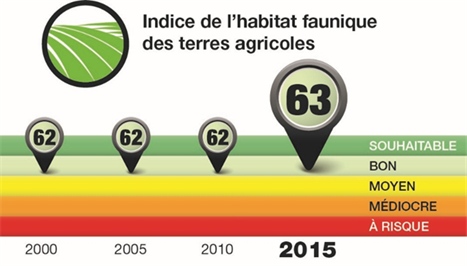

- Le secteur agricole a réalisé des progrès considérables en matière de durabilité à la ferme, permettant ainsi d’augmenter la production tout en maintenant les émissions relativement stables.

- Toutefois, les émissions totales d’origine agricole ne diminuent pas et le taux de piégeage du carbone dans le sol ralentit.

- Les attentes accrues des partenaires commerciaux, des intervenants et des consommateurs en matière de durabilité mettent en évidence l’importance de la lutte contre les changements climatiques et la perte de biodiversité, de la gestion de l’eau et du renforcement de la résilience des systèmes agricoles et alimentaires.

- Il faudra déployer des efforts supplémentaires pour contribuer à l’atteinte des objectifs du gouvernement fédéral, soit réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) du Canada de 40 à 45 % par rapport aux niveaux de 2005 d’ici 2030 et atteindre la carboneutralité d’ici 2050.

Situation actuelle - Environnement et changements climatiques

- Le gouvernement fédéral a récemment annoncé des investissements de plus de 550 millions de dollars pour soutenir la mise au point et l’adoption de technologies propres et de pratiques de gestion bénéfiques.

- Des programmes ont récemment été lancés pour aider à résoudre les problèmes environnementaux, notamment : le Programme des technologies propres en agriculture (165,7 millions de dollars) pour soutenir la mise au point et l’adoption de technologies propres, le Programme des laboratoires vivants (185 millions de dollars) des Solutions agricoles pour le climat (SAC) pour favoriser le piégeage du carbone et la réduction des émissions de GES et le Fonds d’action à la ferme pour le climat des SAC (200 millions de dollars) pour soutenir l’adoption immédiate à la ferme de pratiques de gestion bénéfiques (gestion de l’azote, pâturage en rotation et cultures de couverture).

- Ces nouveaux programmes fédéraux complètent les travaux qui sont menés actuellement en collaboration avec les provinces et les territoires dans le cadre du Partenariat canadien pour l’agriculture (PCA).

- La Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC, COP 26) aura lieu du 31 octobre au 12 novembre 2021. Diverses initiatives multipartites qui présentent un intérêt pour le secteur agricole seront lancées à la COP 26, dont le Programme d’action mondial pour l’innovation dans l’agriculture (dirigé par le Royaume‑Uni), l’Agriculture Innovation Mission for Climate (dirigée par les États-Unis et les Émirats arabes unis) et l’Engagement mondial concernant le méthane (dirigé par les États‑Unis et l’Union européenne).

Messages clés - Environnement et changements climatiques

- Un environnement sain va de pair avec un secteur agricole durable qui continue d’offrir de bons emplois et des aliments sains et salubres aux Canadiens.

- Les producteurs agricoles et les transformateurs d’aliments du Canada travaillent fort et utilisent depuis longtemps de saines pratiques de gestion, l’innovation et de nouvelles technologies pour réduire les GES, tout en augmentant la productivité, l’efficacité et les revenus.

- Nous travaillons d’arrache‑pied pour aider les producteurs agricoles à élaborer et à adopter des pratiques de gestion agricole bénéfiques qui favorisent la durabilité et l’utilisation de technologies propres à la ferme, grâce à des investissements de 550 millions de dollars.

- Voici des exemples de programmes conçus pour aider à améliorer la durabilité du secteur agricole : le Programme des technologies propres en agriculture (165,7 millions de dollars), le programme des Laboratoires vivants dans le cadre des Solutions agricoles pour le climat (185 millions de dollars) et le Fonds d’action à la ferme pour le climat (200 millions de dollars).

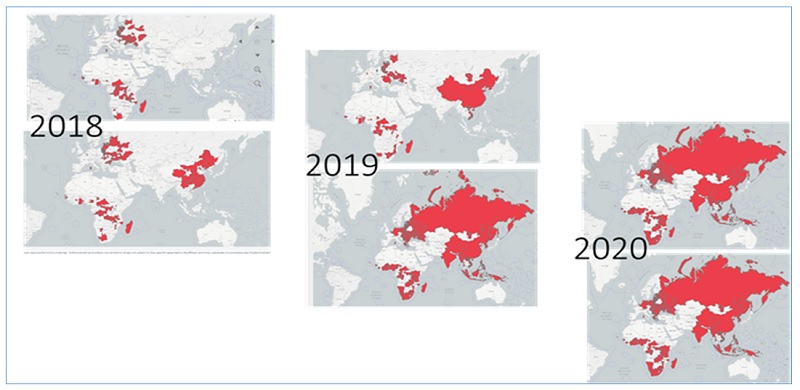

Peste porcine africaine

Question - Peste porcine africaine

- La peste porcine africaine (PPA) est une maladie contagieuse et mortelle pour les porcs (non transmissible aux humains) qui se répand en Asie, en Afrique, dans certaines parties de l’Europe et, plus récemment, en République dominicaine et à Haïti.

- Aucun cas de PPA n’a encore été découvert au Canada, mais un seul cas positif de cette maladie au pays nécessiterait l’arrêt immédiat de toutes les exportations de porc et de porcs vivants (70 % de tout le porc et des produits du porc du Canada), dont la valeur a été évaluée à 5,48 milliards de dollars selon les chiffres d’exportation de 2020.

- Cela créerait un excédent intérieur qui aurait des conséquences importantes pour les producteurs et les transformateurs de porc et entraînerait des problèmes liés au bien‑être des animaux, à la santé mentale des producteurs agricoles, à l’environnement et aux finances.

Situation actuelle - Peste porcine africaine

- L’Agence des services frontaliers du Canada et l’Agence canadienne d’inspection des aliments ont pris des mesures concrètes pour empêcher la propagation de la PPA des pays touchés vers le Canada.

- La collaboration entre les gouvernements fédéral et provinciaux et l’industrie a mené à l’élaboration du Plan d’action pancanadien pour lutter contre la peste porcine africaine, qui définit quatre domaines d’intervention : la prévention et le renforcement de la biosécurité, la planification de la préparation, l’assurance de la continuité des activités et la communication coordonnée des risques.

- AAC a investi près d’un million de dollars au cours de la dernière année pour améliorer l’état de préparation de l’industrie, et le Ministère continue de travailler avec l’industrie pour déterminer les besoins supplémentaires.

- AAC collabore avec les provinces et l’industrie pour élaborer des plans visant à soutenir le secteur au cas où la PPA arriverait au Canada.

Messages clés - Peste porcine africaine

- La PPA aurait des répercussions terribles sur l’ensemble de l’industrie porcine canadienne, des familles agricoles aux transformateurs.

- Notre gouvernement est solidaire de l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement en porc.

- En cas d’éclosion, nous agirons rapidement pour détecter, retracer et éradiquer la PPA tout en veillant à ce que le secteur dispose du soutien dont il a besoin.

- Nous travaillons d’arrache‑pied avec nos partenaires fédéraux, provinciaux et territoriaux et nos partenaires de l’industrie pour prévenir la PPA et nous y préparer.

- Cela comprend le Plan d’action pancanadien pour lutter contre la PPA, qui jette les bases pour une intervention rapide et coordonnée en vue de circonscrire une éclosion et minimiser les dommages.

Indemnisation des producteurs soumis à la gestion de l’offre

Question - Indemnisation des producteurs soumis à la gestion de l'offre

- Les engagements en matière d’accès aux marchés pris dans le cadre des récents accords commerciaux ont une incidence directe sur la croissance des revenus des producteurs et des transformateurs de produits soumis à la gestion de l'offre (c'est-à-dire les produits laitiers, la volaille et les œufs), car les accords réduisent leurs parts de marché et, par conséquent, leur potentiel de revenu global.

- En réponse, le gouvernement du Canada s’est engagé à indemniser les secteurs soumis à la gestion de l’offre pour les répercussions de ces accords commerciaux.

- Pendant les élections de 2021, le gouvernement s’est engagé à établir l’indemnisation relative à l’Accord Canada–États‑Unis–Mexique (ACEUM) au cours de la première année.

Différend sur les contingents tarifaires pour les produits laitiers dans le cadre de l’ACEUM

- Dans l’ACEUM, le Canada a accepté d’accorder aux États‑Unis un accès supplémentaire au marché des produits laitiers sous la forme de contingents tarifaires.

- Les États‑Unis contestent les pratiques d’administration des contingents tarifaires du Canada pour les produits laitiers au moyen du processus de règlement des différends de l’ACEUM.

Situation actuelle - Indemnisation des producteurs soumis à la gestion de l'offre

- Tous les programmes d’indemnisation de l’Accord économique et commercial global (AECG) et de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP) ont été lancés, à l’exception du Fonds d’investissement dans la transformation (FIT), qui a été annoncé dans le budget de 2021.

- La mobilisation de l’industrie à l’égard du FIT a été mise en attente en raison des élections. Une mobilisation de l’industrie à l’égard du FIT pourrait aussi avoir lieu cet automne.

- Aucune indemnisation relative à l’ACEUM n’a été annoncée jusqu’à maintenant. AAC a analysé les répercussions de l’ACEUM et continue de mobiliser le secteur à propos des mesures d’indemnisation relatives à cet accord pour orienter les approches en matière de programme.

Contingents tarifaires pour les produits laitiers dans le cadre de l’ACEUM

- En mai dernier, les États‑Unis ont demandé la création d’un groupe spécial de règlement des différends concernant les politiques canadiennes d’administration des contingents tarifaires pour les produits laitiers dans le cadre de l’ACEUM. Le processus de règlement des différends est en cours. L’audience du groupe spécial est prévue pour l’automne 2021 et le différend devrait être réglé en décembre 2021.

Messages clés - Indemnisation des producteurs soumis à la gestion de l'offre

- Nous sommes entièrement solidaires de nos secteurs soumis à la gestion de l’offre, qui soutiennent nos exploitations familiales et favorisent la vitalité de nos régions rurales.

- Nous nous sommes engagés à verser 2,7 milliards de dollars pour indemniser les producteurs de produits laitiers, de volailles et d’œufs admissibles qui ont été touchés par l’AECG et le PTPGP. Nous avons investi des fonds supplémentaires de 100 millions de dollars pour aider les transformateurs laitiers à s’adapter à l’AECG.

- Au cours de la prochaine année, nous travaillerons de concert avec les secteurs soumis à la gestion de l’offre en vue de les indemniser pleinement et équitablement pour les répercussions de l’ACEUM.

Contingents tarifaires pour les produits laitiers dans le cadre de l’ACEUM

- Nous prenons au sérieux nos obligations découlant des accords internationaux, y compris l’accord que nous avons conclu avec les États‑Unis, notre plus proche partenaire commercial.

- Nous sommes convaincus que nos politiques sont entièrement conformes à nos obligations prévues dans l’ACEUM à l’égard des contingents tarifaires et nous défendrons vigoureusement notre position au cours du processus de règlement des différends.

Soutien à l’industrie vinicole

Question - Soutien à l'industrie vinicole

- En avril 2021, le Canada est parvenu à une solution mutuellement acceptable avec l’Australie en ce qui concerne une plainte déposée auprès de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) à propos du vin.

- Le gouvernement du Canada a accepté d’abroger l’exonération des droits d’accise fédéraux sur le vin d’ici le 30 juin 2022.

- Les intervenants demandent un soutien pour s’adapter à cette abrogation et pour faire face aux répercussions de la pandémie de COVID‑19.

Situation actuelle - Soutien à l'industrie vinicole

- Dans le budget de 2021, le gouvernement a annoncé qu’il verserait un financement de 101 millions de dollars sur deux ans à compter de 2022‑2023 à AAC pour la mise en œuvre d’un programme pour l’industrie vinicole.

- ████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████

Messages clés - Soutien à l'industrie vinicole

- L’industrie vinicole canadienne a été une formidable réussite pour le secteur agroalimentaire du Canada au cours des 15 dernières années.

- Dans le cadre du budget de 2021, notre gouvernement a annoncé un financement de 101 millions de dollars sur deux ans pour soutenir l’industrie vinicole canadienne.

- Cet investissement aidera nos établissements vinicoles à s’adapter aux défis actuels et émergents, tout en respectant les obligations commerciales du Canada.

- Le gouvernement continuera de soutenir l’industrie vinicole canadienne et les milliers d’emplois qu’elle offre.

Frais imposés par les détaillants

Question - Frais imposés par les détaillants

- Les frais imposés par les détaillants sont des paiements versés par les fournisseurs aux détaillants en échange de la mise en rayon et de la mise en liste en ligne des produits.

- Les frais imposés par les détaillants sont un problème de longue date pour les transformateurs et les producteurs, tant en ce qui concerne leur niveau que la manière dont ils sont appliqués.

Situation actuelle - Frais imposés par les détaillants

- En novembre 2020, les ministres fédérale, provinciaux et territoriaux de l’Agriculture ont créé le Groupe de travail fédéral-provincial-territorial (FPT) sur les frais imposés par les détaillants.

- Les conclusions du Groupe de travail ayant été publiées en juillet 2021, les ministres ont demandé à l’industrie de diriger un processus visant à élaborer un code de pratique ou de conduite et un cadre pour la résolution des différends.

- AAC et le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) appuient les efforts de l’industrie, par l’entremise d’une tierce partie, en vue de dégager un large consensus quant à une proposition concrète visant à améliorer la transparence, la prévisibilité et le respect des principes de probité commerciale. L’industrie devrait informer les ministres au sujet des progrès réalisés d’ici la fin de l’année.

Messages clés - Frais imposés par les détaillants

- Nous dépendons tous de nos producteurs, de nos transformateurs et de nos détaillants pour les aliments que nous consommons.

- Le gouvernement veillera à ce que le Canada ait ce qu’il faut pour que toutes les entreprises prospèrent.

- En juillet dernier, les ministres de l’Agriculture ont demandé à l’industrie de trouver des solutions pour améliorer la transparence, la prévisibilité et le respect des principes de probité commerciale en ce qui a trait aux frais imposés par les détaillants.

- Nous attendons avec impatience une proposition concrète visant à améliorer la transparence, la prévisibilité et le respect des principes de probité commerciale dans notre chaîne d’approvisionnement alimentaire.

Relations fédérales–provinciales–territoriales

Question - Relations fédérales–provinciales–territoriales

- Étant donné que l’agriculture et la diversité régionale de l’agriculture au pays sont des compétences partagées, la collaboration avec les provinces et les territoires est essentielle pour soutenir efficacement le secteur.

- Le cadre actuel du Partenariat canadien pour l’agriculture (PCA) prévoit des programmes d’une valeur de 3 milliards de dollars pour les producteurs et les transformateurs sur une période de cinq ans (2019‑2023) dans un large éventail de domaines prioritaires. Le PCA englobe aussi les programmes de GRE, qui fournissent 1,6 milliard de dollars par année en soutien au secteur.

- Les préparatifs sont en cours pour négocier le prochain cadre stratégique, qui succédera au PCA lorsqu’il viendra à échéance en 2023.

Situation actuelle - Relations fédérales–provinciales–territoriales

- On propose que la Conférence annuelle des ministres ait lieu du 8 au 10 novembre à Guelph

- Les provinces et les territoires s'attendent à ce que la conférence comprenne une déclaration stratégique FPT pour le prochain cadre stratégique, que définit une vision et des priorités FPT.

- La déclaration est généralement parachevée deux ans avant l'entrée en vigueur du prochain accord afin de laisser suffisamment de temps pour les négociations avant l'expiration de l'accord actuel du PCA. Les intervenants ont été consultés à l'échelle nationale et provinciale.

- █████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████

Messages clés - Relations fédérales–provinciales–territoriales

- Les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux se sont engagés à travailler ensemble pour assurer la réussite et la vitalité du secteur agricole.

- Le PCA et les cadres antérieurs ont fourni un soutien essentiel pour aider le secteur à surmonter les défis, à saisir les débouchés et à stimuler la croissance et la prospérité.

- J'ai hâte de bientôt rencontrer mes collègues provinciaux et territoriaux pour continuer à réaliser les principales priorités du secteur, y compris les priorités relatives au prochain cadre stratégique.

Politique alimentaire

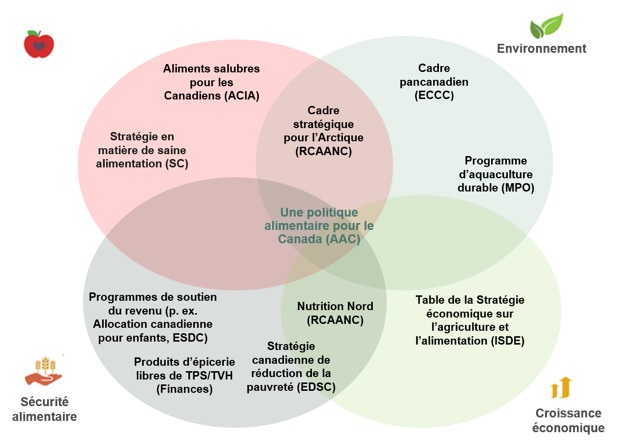

Question - Politique alimentaire

- Le gouvernement du Canada a lancé la Politique alimentaire pour le Canada en 2019. Il s'agit d'une feuille de route qui vise à promouvoir un système alimentaire plus sain et plus durable.

- La vision de la politique est la suivante : que toutes les personnes vivant au Canada puissent avoir accès à une quantité suffisante d'aliments salubres, nutritifs et culturellement diversifiés et que le système alimentaire du Canada soit résilient et novateur, protège notre environnement et soutienne notre économie.

- Malgré les mesures prises par tous les gouvernements, la pandémie de COVID-10 a exacerbé l'insécurité alimentaire; Les intervenants ont demandé au gouvernement de prendre davantage de mesures pour s'attaquer aux causes fondamentales de l'insécurité alimentaire, principalement les conditions sociales et les ressources financières limitées.

Situation actuelle - Politique alimentaire

- Le Fonds des infrastructures alimentaires locales et le Défi de réduction du gaspillage alimentaire ont été lancés dans le cadre de la Politique alimentaire et ont suscité un grand intérêt de la part des intervenants à travers le Canada. Un grand nombre de demandes a été reçu.

- En réponse à l’insécurité alimentaire accrue en raison de la pandémie de COVID‑19, AAC a lancé le Fonds d’urgence pour la sécurité alimentaire en mai 2020 afin de soutenir les banques alimentaires et d’autres initiatives de récupération d’aliments. En date d’août 2021, un financement de 300 millions de dollars a été consacré à cette initiative.

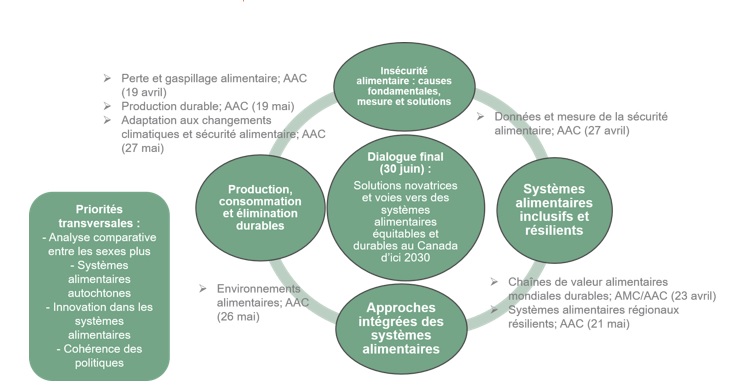

- Un Sommet sur les systèmes alimentaires des Nations Unies a eu lieu le 23 septembre 2021 et portait sur l’élaboration de voies nationales pour la transformation des systèmes alimentaires. Avant ce sommet, AAC a organisé huit concertations sur les systèmes alimentaires entre avril et juin 2021, dans le cadre desquelles il a consulté un large éventail de spécialistes et d’organismes de partout au Canada pour discuter des difficultés et des possibilités relatives au système alimentaire et déterminer des engagements et des mesures qui permettraient l’établissement d’un système alimentaire plus durable et équitable.

Messages clés - Politique alimentaire

- Notre gouvernement a pour objectif de renforcer notre système alimentaire à chaque étape, de la production et de la transformation durables des aliments à la réduction du gaspillage alimentaire, en passant par une solide infrastructure alimentaire locale.

- Voilà pourquoi nous avons lancé la toute première Politique alimentaire du Canada en 2019.

- Nous voulons que chacun puisse avoir accès aux aliments sains dont il a besoin, dans le respect de sa dignité.

- Dans le prolongement de nos investissements de près de 250 millions de dollars pour améliorer la sécurité alimentaire, le budget de 2021 prévoyait un financement supplémentaire de 140 millions de dollars pour compléter le Fonds d’urgence pour la sécurité alimentaire et le Fonds des infrastructures alimentaires locales pour aider à prévenir la faim, à renforcer la sécurité alimentaire dans nos collectivités et à fournir des aliments nutritifs à un plus grand nombre de Canadiens.

- Pour renforcer la sécurité alimentaire dans le Nord, nous investirons 163,4 millions de dollars sur trois ans pour élargir la portée du programme Nutrition Nord Canada.

Examen de la Loi sur les grains du canada

Question - Examen de la Loi sur les grains du Canada

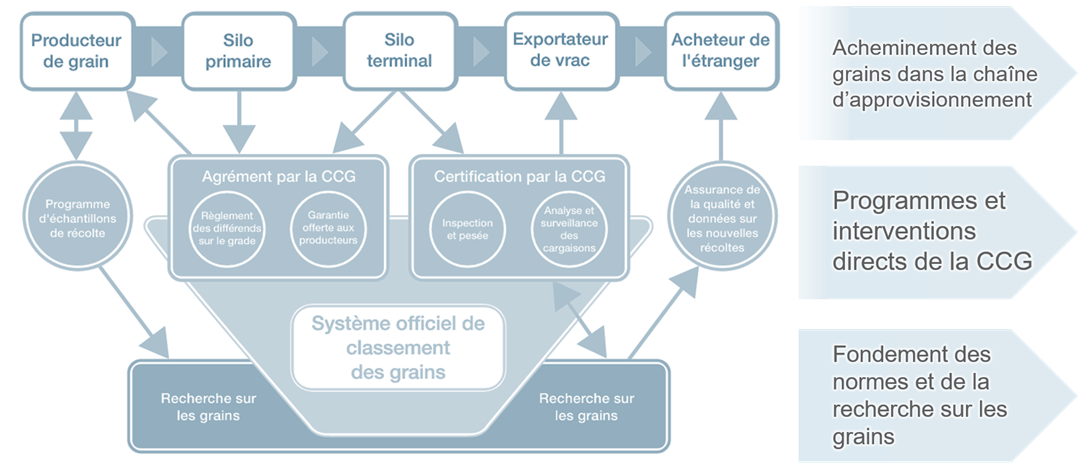

- À la suite du budget de 2019, AAC a lancé un examen de la Loi sur les grains du Canada (LGC), le cadre législatif pour la réglementation de la qualité et de la manutention des grains au Canada.

- L’examen est soutenu par les intervenants, qui estiment que la LGC est dépassée et doit être modernisée en profondeur.

Situation actuelle - Examen de la Loi sur les grains du Canada

- De vastes consultations des intervenants ont eu lieu au début de l’année 2021, et ils étaient d’avis qu’il était nécessaire de mettre à jour la LGC pour tenir compte des 50 ans d’évolution du secteur.

- Les intervenants attendent une modernisation et des réformes importantes pour répondre aux questions soulevées lors des consultations, mais ils ne s’entendent pas tous en ce qui concerne certains changements précis. Les délais de modernisation dépendront de l’approche choisie, mais les réformes législatives et réglementaires peuvent prendre de deux à trois ans.

Messages clés - Examen de la Loi sur les grains du Canada

- Nous respectons notre engagement d’examiner la LGC en collaboration avec le secteur.

- Notre objectif commun est de moderniser la Loi pour que le Canada demeure concurrentiel sur le marché mondial.

- Nous avons publié un rapport sommaire des consultations, que nous utiliserons pour déterminer la voie à suivre pour la modernisation de la LGC.

Prix des aliments

Question - Prix des aliments

- Pour 2021, le 11e Rapport sur les prix alimentaires canadiens prévoit une hausse de 3 à 5 % des prix des aliments. Cette situation est attribuable à de nombreux facteurs, notamment les conséquences de la pandémie de COVID-19 sur la chaîne d’approvisionnement, la fermeture de restaurants, les feux de forêt en Californie et le « salaire des héros » dans les épiceries.

- Au cours des huit derniers mois, les prix des denrées alimentaires ont moins augmenté que le taux d’inflation global. Les prix à l’échelle de l’économie (mesurés par l’indice des prix à la consommation) étaient 3,8 % plus élevés en août qu’en décembre 2020. Les prix moyens des aliments en août n’étaient que de 2,8 % supérieurs à ceux de décembre 2020.

Situation actuelle - Prix des aliments

- Si les prix moyens des denrées alimentaires ont relativement peu augmenté au cours des huit derniers mois, on observe une plus grande variabilité dans certaines catégories d’aliments. Par exemple, de décembre à août 2021, la moyenne de l’indice des prix à la consommation des fruits frais a augmenté de 1,1 %, tandis que celle des légumes frais a diminué de 4,8 %.

- Selon la dernière Enquête sur les dépenses des ménages de 2019, les Canadiens consacrent environ 9 % du revenu de leur ménage à l’alimentation.

Messages clés - Prix des aliments

- Le gouvernement du Canada s’efforce de faire en sorte que tous les Canadiens aient un accès fiable à des aliments sains.

- Pendant la pandémie, le gouvernement du Canada a soutenu des programmes comme le Fonds d’urgence pour la sécurité alimentaire, le Fonds des infrastructures alimentaires locales et le Programme de récupération d’aliments excédentaires.

- Les consommateurs canadiens ont la chance de disposer d’une abondance de choix alimentaires.

Pesticides

Question - Pesticides

- Des travaux sont en cours pour assurer une utilisation sécuritaire et durable des produits de protection des cultures (par exemple, les pesticides) au Canada.

- Une récente annonce de financement conjoint (4 août 2021) entre Santé Canada, AAC et Environnement et Changement climatique Canada renforcera la capacité et la transparence du processus d’examen des pesticides, augmentera la disponibilité de données indépendantes pour appuyer la prise de décisions à la suite d’examen des pesticides et fournira des fonds à AAC (environ 7 millions de dollars) pour soutenir la recherche et le transfert de technologies au chapitre des solutions de rechange en matière de lutte antiparasitaire.

Situation actuelle - Pesticides

- AAC mène des recherches sur les répercussions et l’atténuation des répercussions des pesticides sur la faune, la gestion des risques liés aux ravageurs et les approches visant à réduire l’utilisation des pesticides. AAC travaillera à l’élaboration et à la communication d’approches de rechange en matière de lutte antiparasitaire.

- Des séances virtuelles de mobilisation auront lieu avec plusieurs associations provinciales de producteurs et certains groupes non agricoles sur la réévaluation proposée et la refonte du programme. Une fois les séances de mobilisation terminées, l’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (Santé Canada) procédera à la transformation du programme (échéancier à déterminer), sous réserve des décisions de financement.

Messages clés - Pesticides

- Le gouvernement prend la question de l’innocuité des pesticides très au sérieux. Nous sommes déterminés à faire en sorte que les pesticides utilisés au Canada soient sans danger pour les gens et l’environnement.

- Les producteurs agricoles ont besoin des bons outils pour lutter contre les mauvaises herbes, les insectes et les maladies qui menacent leur productivité et leur rentabilité ainsi que la sécurité alimentaire mondiale.

- Nous investissons 50 millions de dollars pour donner à nos organismes fédéraux de réglementation les outils dont ils ont besoin pour continuer à protéger la santé des gens et l’environnement.

- Cela permettra également de soutenir nos chercheurs en agriculture et en environnement dans leur recherche révolutionnaire de nouveaux outils biologiques pour aider les producteurs agricoles à lutter contre les ravageurs tout en réduisant la dépendance aux pesticides.

-

La sécheresse de 2021

Enjeu

La sécheresse de 2021 est l’une des pires sécheresses jamais enregistrées au cours des 70 dernières années. En date du 14 septembre, Statistique Canada prévoit des pertes de rendement pour les cultures de céréales et d'oléagineux de 35 % à 46 % par rapport à 2020, et des répercussions sur l'approvisionnement en aliments pour animaux et les cheptels bovins.

Les sécheresses peuvent être dévastatrices pour l’agriculture et les économies rurales, et la reprise peut prendre des années.

- Les programmes de gestion des risques de l’entreprise (GRE) fournissent aux producteurs un soutien immédiat et essentiel.

- Les investissements dans les domaines de la science, des pratiques de gestion, de l’éducation et du transfert de connaissances aident à renforcer la résilience aux changements climatiques, et favorisent la reprise du secteur.

Les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux (FPT) et les intervenants de l’industrie surveillent de près les conditions de sécheresse qui sévissent dans l’Ouest canadien afin d’évaluer la possibilité de prendre d’autres mesures cet automne.

Contexte

Les cycles de sécheresse

- Les sécheresses dans les grandes plaines d’Amérique du Nord ont des cycles selon les conditions climatiques, océaniques et météorologiques.

- De plus petites sécheresses localisées se produisent au Canada sans qu’aucune tendance ne se dessine et sont liées aux conditions météorologiques régionales.

- D’autres grandes sécheresses ont eu lieu au Canada dans les années 1930 (bol de poussière), de 1948 à 1951, de 1960 à 1962, de 1988 à 1989 et de 2001 à 2003.

Les répercussions des sécheresses sur l’agriculture et les leçons apprises

Selon leur durée et leur intensité, les sécheresses peuvent avoir des effets dévastateurs sur le rendement des cultures, les pâturages et les champs de foin, la santé du bétail, l’approvisionnement en eau des exploitations agricoles et les moyens de subsistance ruraux (conditions sanitaires et socio-économiques).

- La sécheresse qui a sévi de 2001 à 2003 a entraîné une perte de revenus agricoles estimée à 3 milliards de dollars et une réduction de 6 milliards de dollars des économies des provinces des Prairies.

La reprise peut prendre des années, mais elle peut être accélérée avec plus de préparation, de planification et de bonnes pratiques de gestion (par exemple, le travail du sol, la rotation des cultures durables et la préservation des terres humides et des zones riveraines).

Conditions météorologiques et de sécheresse en 2021

- Les conditions de sécheresse ont commencé à l’été 2020 et ont persisté tout au long de l’hiver. Le manque de ruissellement printanier a entraîné des problèmes d’approvisionnement en eau en début de saison, un mauvais rétablissement des pâturages et une humidité du sol inadéquate.

- Les températures record enregistrées ont amplifié les répercussions de la sécheresse. Le « dôme de chaleur », qui s’est étendu de l’île de Vancouver au Manitoba et aux Territoires du Nord-Ouest à son apogée, a été d’une intensité et d’une durée sans précédent.

- La période la plus chaude et la plus sèche de la saison est survenue pendant les phases de floraison des cultures et de développement des semences, ce qui a eu des effets irréversibles sur la qualité et la quantité des récoltes.

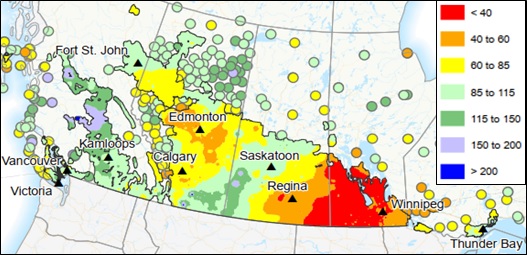

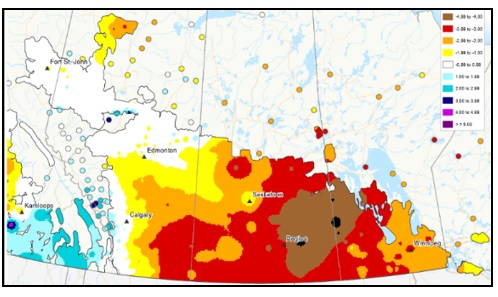

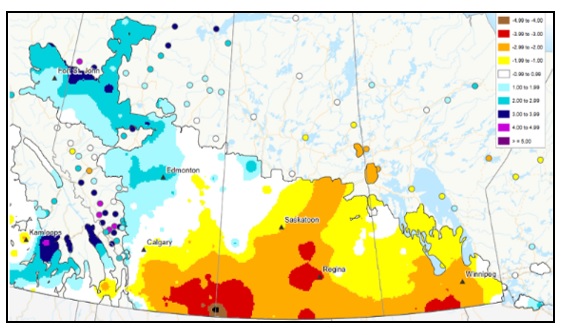

Pourcentage des précipitations moyennes à l’automne 2020

Description de l’image au-dessous

Une carte des provinces de l'Ouest montrant les précipitations moyennes à l'automne 2020 avec des moyennes particulièrement faibles de moins de 40 % ou de 40 % à 60 % de la normale observées en Saskatchewan et au Manitoba.

Pourcentage des précipitations moyennes à l’hiver 2020

Description de l’image au-dessous

Une carte des provinces de l'Ouest montrant les précipitations moyennes à l'hiver 2020 avec des moyennes particulièrement faibles de moins de 40 % ou de 40 % à 60 % de la normale observées en Saskatchewan et au Manitoba.

Pourcentage des précipitations moyennes au printemps et à l’été 2021

Description de l’image au-dessous

Une carte des provinces de l'Ouest montrant les précipitations moyennes au printemps/été 2021 montrant des précipitations moyennes de 60 % à 85 %, de 40 % à 60 % ou de moins de 40 % dans la plupart des provinces de l'Ouest

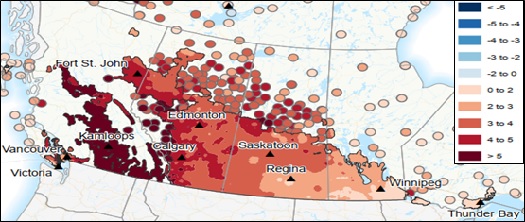

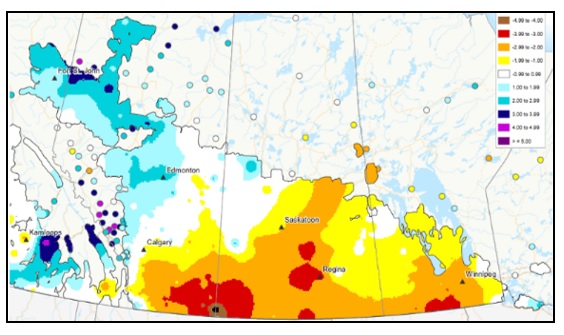

Écart de température moyen par rapport à la normale entre le 22 juin et le 19 juillet 2021

Description de l’image au-dessous

Une carte des provinces de l'Ouest montrant des températures supérieures à la normale, avec des températures particulièrement élevées plus à l'ouest - plus de cinq degrés au-dessus de la normale dans une grande partie de la Colombie-Britannique, comparativement à 0 à 2 degrés ou 2 à 3 degrés au-dessus de la normale au Manitoba.

L’outil de surveillance des sécheresses au Canada — évaluation de 2021

La situation observée en juillet et août 2021 représentait la période la plus sèche et la plus étendue de la sécheresse.

En date du 31 août, la sécheresse :

- couvrait environ 94 % des terres agricoles de l’Ouest canadien;

- touchait 45,9 millions d’acres de terres cultivées, 54 millions d’acres de pâturages et plus de 2 millions de bovins.

- Malgré les précipitations importantes de la fin du mois d’août et une réduction de la gravité de la sécheresse, l’étendue globale de la sécheresse s’est légèrement accrue.

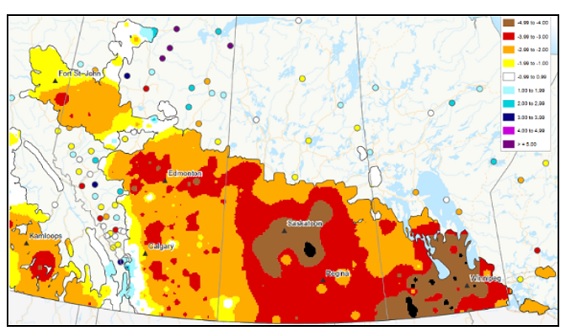

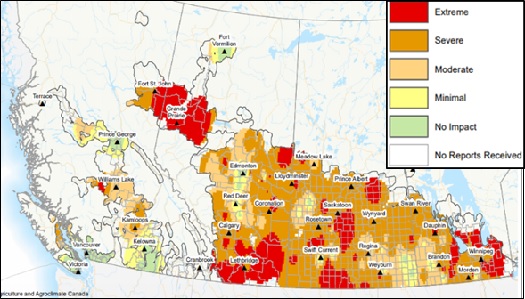

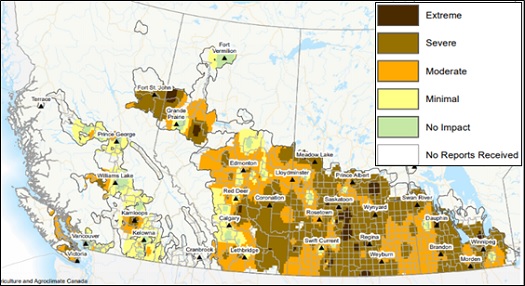

l’intensité de la sécheresse, 2021

Description de l’image au-dessous

Une carte montrant les catégories de sécheresse dans les provinces de l'Ouest :

- Sécheresse modérée, 1 événement tous les 5 ans

- Sécheresse sévère, 1 événement sur 10 ans

- Sécheresse extrême, 1 événement sur 20 ans

- Sécheresse exceptionnelle, 1 événement tous les 50 ans

Les régions des quatre provinces de l'Ouest connaissent des sécheresses modérées à graves.

Répercussions possibles sur le revenu et la production agricoles

Cultures

Les prix ont été très élevés cette année et devraient compenser les baisses de production causées par la sécheresse. Les premières estimations indiquent que les recettes céréalières devraient augmenter en 2021 de 10,5 % par rapport à 2020, et voir une augmentation supplémentaire de 1 % en 2022.

Certains producteurs font face à un plus grand risque de pénalités financières contractuelles avec les acheteurs de céréales en raison de pertes de rendement.

- Dans l'ensemble, les ventes à l'exportation et sur le marché intérieur seront réduites au cours de la campagne agricole 2021-2022

Bétail

Les pénuries généralisées d’aliments et d’eau augmentent le prix des aliments pour animaux et incitent les éleveurs à réduire la taille de leurs troupeaux de bétail.

- L’augmentation des ventes de bétail est susceptible de réduire le prix des bovins si la demande ne suit pas le rythme de l’augmentation de l’offre. Cette augmentation, combinée à la hausse des prix des aliments pour animaux, nuira à la rentabilité des éleveurs en ce qui concerne les bovins et, potentiellement, d’autres animaux (par exemple, les porcs).

- Les réserves des magasins d’aliments pour animaux risquent d’être épuisés pour l’hiver prochain et les éleveurs qui cherchent à reconstituer leur troupeau dans les années à venir devront probablement composer avec des prix plus élevés.

Résumé des répercussions potentielles de la sécheresse de 2021

Les répercussions prévues sont généralisées dans l’Ouest canadien

- En date du 14 septembre, Statistique Canada prévoit des pertes de rendement de 35 à 46 % pour les cultures céréalières et oléagineuses par rapport à 2020 (blé : 38,3 %, canola : 34,4 %, orge : 33,5 %, pois : 45 %, avoine : 43,6 %, lentilles : 37 % et lin : 34 %).

- La réduction des rendements en foin pourrait atteindre 50 % et la pénurie pourrait dépasser 6 millions de tonnes, alors que les prix du foin ont considérablement augmenté par rapport à la saison dernière.

- Le cheptel bovin pourrait être réduit de 5 à 10 %. Les graves problèmes de disponibilité des aliments et de l’eau, ainsi que le mauvais état des pâturages et des parcours naturels nuisent également à d’autres secteurs de l’élevage (par exemple, bisons et moutons).

- Les feux de forêt dans de nombreuses régions agricoles ont entraîné la perte de pâturages et obligé les producteurs à déplacer leurs troupeaux.

Disponibilité des aliments du bétail

Description de l’image au-dessous

Cette carte montre la gravité des pénuries d'aliments pour animaux avec des pénuries modérées à extrêmes dans les provinces de l'Ouest.

Conditions de pâturage

Description de l’image au-dessous

Cette carte montre la gravité des conditions de pâturage avec des impacts modérés à extrêmes dans les provinces de l'Ouest.

Approvisionnement en eau

Description de l’image au-dessous

Cette carte montre la gravité des pénuries d'approvisionnement en eau, avec des pénuries modérées à graves et quelques poches de pénuries extrêmes, dans les provinces de l'Ouest.

Programmes de GRE offerts pour composer avec la sécheresse de 2021

Les programmes fédéraux, provinciaux et territoriaux de GRE à frais partagés offrent aux producteurs une protection contre les pertes de revenu et de production. Ces programmes sont conçus pour fonctionner de façon complémentaire.

Agri-protection

Couvrira une grande partie des pertes attribuables à la réduction des rendements des cultures en raison de la sécheresse. Les estimations préliminaires des provinces des Prairies indiquent les indemnités attribuées à la sécheresse sont estimées à environ 2,5 milliards de dollars.

Des ajustements ont également été apportés au programme pour encourager les producteurs de cultures à récupérer les cultures à faible rendement pour l’alimentation du bétail et aider à compenser les coûts supplémentaires liés aux aliments pour animaux.

Agri-stabilité

Aidera les producteurs qui subissent d’importantes baisses de revenu, y compris ceux qui ne sont pas couverts par Agri-protection.

- Les prestations provisoires sont passées de 50 % à 75 % dans toutes les provinces touchées par la sécheresse, ce qui a permis aux producteurs de recevoir une partie de leur paiement estimé avant la fin de l’année.

- Le Manitoba et la Colombie-Britannique ont autorisé les inscriptions tardives après la date limite.

Agri-relance

Un financement fédéral pouvant atteindre 500 millions de dollars pour les coûts extraordinaires liés à la sécheresse et aux feux de forêt, qui s’ajoute au financement provincial de 330 millions de dollars annoncé. Les producteurs peuvent déjà présenter une demande de soutien financier.

Disposition de report de l’impôt pour les éleveurs de bétail

Permet de reporter l’impôt sur la vente de bétail en cas de sécheresse. Les régions désignées couvrent la quasi-totalité de l’Alberta, de la Saskatchewan et du Manitoba, ainsi que de vastes régions du sud de la Colombie-Britannique et du nord-ouest de l’Ontario.

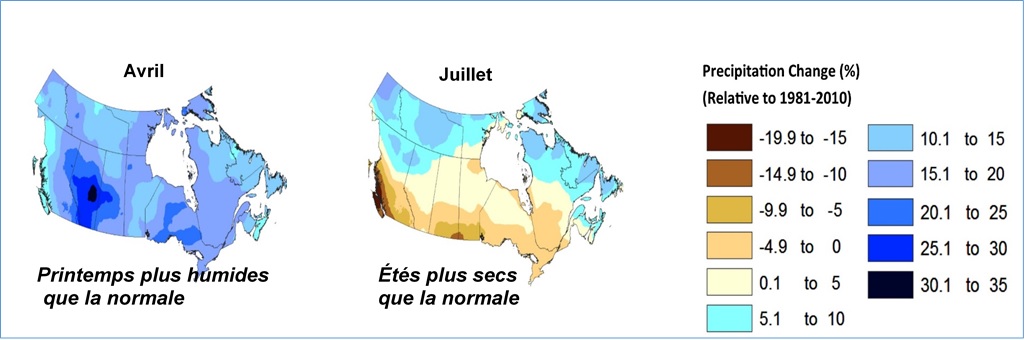

Constatations récentes concernant les effet des changements climatiques au Canada

Le climat du Canada s’est réchauffé et les effets des changements climatiques s’intensifieront à l’avenir

Actuellement, on ne constate pas d’augmentation de la fréquence des sécheresses, mais il est évident que la fréquence des inondations et des feux de forêt se produisant plus fréquemment.

Voici quelques-unes des projections (2030 et après)

- Plus de chaleur extrême, moins de froid extrême, des saisons de croissance plus longues, un écoulement printanier de pointe plus hâtif et une certaine augmentation des précipitations dans l’ensemble, mais des étés plus secs.

- Des sécheresses plus fréquentes et plus intenses et des déficits d’humidité du sol plus importants dans le sud des Prairies canadiennes et la région intérieure de la Colombie-Britannique.

- L’augmentation de la fréquence et de l’intensité des températures augmentera la gravité des vagues de chaleur et contribuera à l’augmentation des risques de sécheresse et de feux de forêt.

Accélération du rythme et de la gravité de l'impact du changement climatique nécessiteront un renforcement du soutien à la planification de l’adaptation, à la surveillance et à l’évaluation des effets, à la transmission des connaissances et des renseignements, ainsi qu’à l’adoption de pratiques visant à atténuer les conséquences futures.

AAC a une longue histoire de soutenir la résilience climatique et l'adaptation aux temps extrêmes

Investissement dans l’éducation et les mesures à la ferme

- Les programmes FPT à frais partagés à la ferme offerts par les provinces et les territoires sensibilisent les producteurs aux risques environnementaux et accélèrent l’adoption de technologies et de pratiques visant à réduire ces risques et à s’adapter aux changements climatiques.

Science et activités de transfert des connaissances visant à accélérer l’adoption et l’innovation

- Développer, évaluer et démontrer des pratiques et des technologies de gestion qui aident à gérer les risques climatiques pour les exploitations agricoles (par exemple, les laboratoires vivants et le programme Solutions agricoles pour le climat).

- Des variétés de cultures résistantes au climat, aux maladies et aux ravageurs et des systèmes d'irrigation plus efficaces.

- Modèles climatiques, météorologiques et de cultures et outils d’aide à la prise de décisions (par exemple, évaluations de la surveillance de la sécheresse et effets des changements climatiques sur la pression future de maladie).

Possibilités de renforcer la résilience aux changements climatiques

Amélioration des programmes du prochain cadre stratégique

- Travailler avec les provinces, les territoires et les intervenants pour explorer les options visant à améliorer la science, les programmes à la ferme et les programmes de GRE afin de répondre aux besoins et de relever les défis futurs.

- Comprend des possibilités d’explorer une infrastructure hydraulique à la ferme plus résiliente.

- Continuer d’améliorer la science et l’innovation (par exemple, variétés de cultures plus résilientes).

Élaboration d’une stratégie nationale d’adaptation (2021-2022)

- Orienter les priorités futures en matière d’adaptation, y compris pour le secteur de l’agriculture et de l’agroalimentaire.

Mise en œuvre de solutions climatiques naturelles sur les terres agricoles

- La prestation continue de programmes et les collaborations avec d’autres ministères soutiennent l’adoption de solutions climatiques agricoles basées sur la nature qui augmentent la séquestration du carbone et améliorent la résilience aux changements climatiques des terres agricoles.

Création d’une nouvelle agence canadienne de l’eau

- Travailler avec les provinces et les territoires, les peuples autochtones, les partenaires du secteur et d’autres intervenants pour protéger les ressources en eau, y compris en menant de potentielles activités scientifiques et de transfert des connaissances et en optimisant les programmes visant à améliorer la résilience à la sécheresse et aux inondations.

Perspectives d’avenir

- Les programmes de GRE actuels sont intervenus rapidement.

- Les répercussions financières et sur la chaîne d’approvisionnement pourraient s’aggraver en 2022 en fonction des conditions météorologiques de l’automne 2021 jusqu’à la saison de croissance de 2022. Il pourrait s’avérer nécessaire de déployer d’autres programmes de rétablissement et de soutien.

- Les effets des changements climatique sur le secteur de l’agriculture et de l’alimentation se font sentir aujourd’hui, et les phénomènes météorologiques extrêmes tels que les vagues de chaleur, les sécheresses, les inondations et les feux de forêt devraient s’intensifier à l’avenir.

- Il est essentiel d’accroître le soutien à la planification de l’adaptation et à la gestion des urgences pour améliorer la préparation aux futurs phénomènes météorologiques extrêmes.

- Poursuivre l’évaluation des options et étudier d’autres possibilités d’amélioration des programmes à la ferme et de GRE—tirer des leçons des expériences passées, notamment celles de 2021.

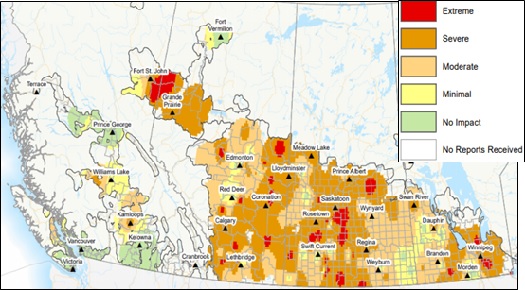

Annexe : comparaison avec les sécheresses antérieures

- La sécheresse de 1961 a été l’une des sécheresses les plus graves jamais enregistrées. Les faibles précipitations et les températures mensuelles record ont entraîné de mauvaises récoltes à grande échelle et la vente de bétail par les producteurs en raison du manque d’aliments pour animaux et d’eau. Les pertes ont été désastreuses; rien que pour la production de blé des Prairies, elles ont atteint 668 millions de dollars. Les rendements globaux ont chuté de 54 % en Saskatchewan et de 51 % au Manitoba.

- La sécheresse de 1988 représente une autre période de sécheresse importante dans les Prairies. Elle a entraîné une réduction de la production agricole de 50 % en Saskatchewan et de 44 % au Manitoba.

- La sécheresse qui a sévi entre 2001 et 2002 constituait une période plus longue de sécheresse modérée. Bien que les sécheresses d’une année tendent à être moins graves, leurs effets cumulatifs sur quatre à cinq ans ont eu des conséquences de taille, notamment une réduction de 3,6 milliards de dollars de la production agricole en 2001 et une baisse de rendement de 30 % en 2002.

- La sécheresse de 2021 est l’une des sécheresses d’une année les plus généralisées et graves jamais enregistrées. Les répercussions sont encore en cours d’évaluation, mais semblent avoir été atténuées grâce à de meilleures pratiques de gestion, à la préparation à la sécheresse et à l’amélioration des variétés de semences.

17 août 1961

Description de l’image au-dessous

Cette carte montre la propagation et la gravité de la sécheresse occidentale de 1961.

17 août 1988

Description de l’image au-dessous

Cette carte montre la propagation et la gravité de la sécheresse occidentale de 1988.

17 août 2021

Description de l’image au-dessous

Cette carte montre la propagation et la gravité de la sécheresse occidentale de 2021.

Annexe : répercussions de la sécheresse sur le secteur agricole

Risque accru pour la santé du sol et réduction de l’humidité du sol

- Réduction et épuisement de l’humidité du sol et de l’approvisionnement en eau (par exemple, fosses-réservoirs, puits)

- Intensification de l’érosion des sols et de la salinisation (sels)

- Réduction de la germination des semences et rendements plus faibles

- Augmentation de la demande et de l’utilisation de l’eau d’irrigation, ce qui peut être coûteux

Réduction de la qualité de l’eau

- La baisse du débit et des niveaux d’eau dans les rivières et les fosses-réservoirs réduit la qualité de l’eau

Réduction de la croissance, des rendements et de la qualité des cultures et des aliments pour animaux

- Diminution des revenus agricoles, augmentation des coûts et de la demande d’aliments pour animaux et perte d’occasions commerciales

- Besoin accru de pâturages et de foin, et réduction de la productivité future

Stress accru sur le bétail et enjeux liés au bien-être animal

- Réduction des gains de poids et augmentation du risque de mortalité due aux pénuries d’aliments et d’eau

- Pression accrue pour diminuer la taille des troupeaux, ce qui réduit le futur cheptel reproducteur

Autres enjeux de gestion connexes

- La présence accrue d’organismes nuisibles a des répercussions sur le rendement et la qualité des cultures, des pâturages et du foin

- La fréquence accrue des feux de forêt a des répercussions sur l’accès aux pâturages et menace les bâtiments, les cours et le bétail

- Répercussions accrues sur la santé humaine (mentale et physique) causées par la poussière, le stress et les accidents

-

Prochain cadre stratégique pour l’agriculture

Objet

- Un aperçu du Partenariat canadien pour l'agriculture (PAC) actuel — un cadre fédéral-provincial-territorial (FPT) pour les politiques et programmes agricoles et agroalimentaires

- Préparatifs en cours pour l'élaboration du prochain cadre stratégique (CNS), qui succédera à la PAC à son expiration en 2023

Les cadres fournissent un mécanisme de coopération FPT et un soutien coordonné au secteur

Le secteur de l’agriculture et de l’agroalimentaire est une compétence partagée où le commun accord, la coopération et l’engagement entre les gouvernements FPT contribuent à faire progresser le secteur.

- Depuis la mise en œuvre du Cadre stratégique pour l’agriculture (CSA) en 2003, les accords-cadres multilatéraux (ACM) quinquennaux conclus entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux jouent un rôle important consistant à orienter et à soutenir le secteur agricole et agroalimentaire canadien.

- Le PCA et les cadres précédents ont permis aux gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux de collaborer à l’élaboration et à la mise en œuvre de politiques et de programmes pour aider le secteur à relever les défis et à saisir des occasions.

- Les investissements de cadres sont administrés conformément aux accords multilatéraux et bilatéraux négociés avec les gouvernements PT, lesquels qui permettent aux administrations de répondre aux divers besoins régionaux tout en appuyant des résultats communs.

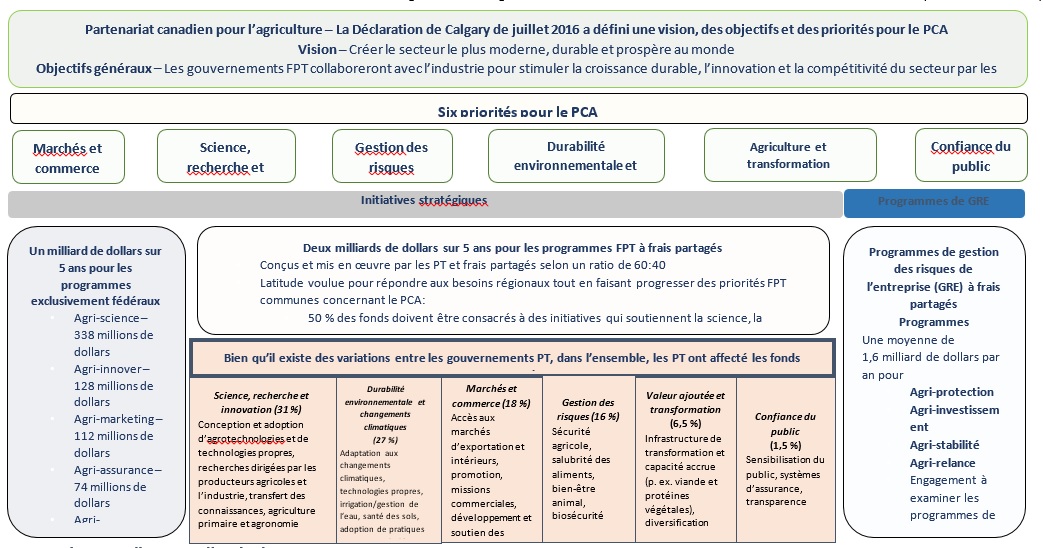

Aperçu du Partenariat canadien pour l’agriculture

Le PCA vise à renforcer et à faire croître le secteur agricole et agroalimentaire du Canada. Ce partenariat FPT comprend un investissement de 3 milliards de dollars sur cinq ans (2018-2023) dans des initiatives stratégiques et le financement de programmes de gestion des risques de l’entreprise (GRE) (moyenne de 1,6 milliard de dollars par année).

Initiatives stratégiques

- Plus d’un milliard de dollars en programmes et activités fédéraux de portée nationale qui sont financés et exécutés par Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC).

- Deux milliards de dollars sont investis dans les programmes à frais partagés qui sont financés selon un ratio 60:40 (F:PT) et exécutés par les gouvernements PT.

Programmes de gestion des risques de l’entreprise

- Une moyenne de 1,6 milliard de dollars par an pour des programmes de GRE de l’entreprise axés sur la demande pour aider les producteurs à gérer les risques importants qui menacent la viabilité de leur exploitation et qui excèdent leur capacité de gestion.

Le PCA fournit des investissements dans un certain nombre de domaines clés

Le PCA vise à atteindre un certain nombre d’objectifs :

- Élargir les marchés nationaux et internationaux et les débouchés commerciaux pour le secteur en cherchant à établir de nouveaux accords commerciaux et en travaillant avec l’industrie pour élargir et saisir les débouchés sur les marchés.

- Renforcer la compétitivité et les avantages concurrentiels en augmentant la capacité en matière de sciences et d’innovation et en encourageant l’adoption de produits, pratiques et de processus.

- Prévoir et atténuer les risques et intervenir afin de favoriser la croissance durable du secteur en donnant aux producteurs l’accès à une série de programmes de GRE et à d’autres outils d’atténuation des risques.

- Favoriser la résilience et la durabilité environnementale du secteur, par exemple par une série de pratiques de gestion bénéfiques et d’initiatives à la ferme.

- Améliorer la croissance du secteur de la transformation des produits agricoles et agroalimentaires à valeur ajoutée par la science, l’innovation et le renforcement des capacités des petites et moyennes entreprises.

- Susciter et accroître la confiance du public dans le secteur par des actions de sensibilisation, d’éducation et autres.

Tracer la voie pour le prochain cadre stratégique

Compte tenu des négociations poussées avec les provinces/territoires et des consultations sectorielles nécessaires, il faudra environ deux ans pour achever un nouveau cadre, lequel serait en vigueur d’avril 2023 à mars 2028.

Le PCS est l’occasion de définir une vision pour le secteur, notamment en tenant compte de l’horizon 2030 élargi et du rôle du secteur agricole dans la lutte contre les changements climatiques et la réalisation des objectifs de développement durable.

Il sera également important de s’appuyer sur les leçons tirées des cadres précédents et d’assurer une transition en douceur des programmes et des politiques, le cas échéant.

Le PAC, soit le cadre quinquennal actuel, doit prendre fin le 31 mars 2023.

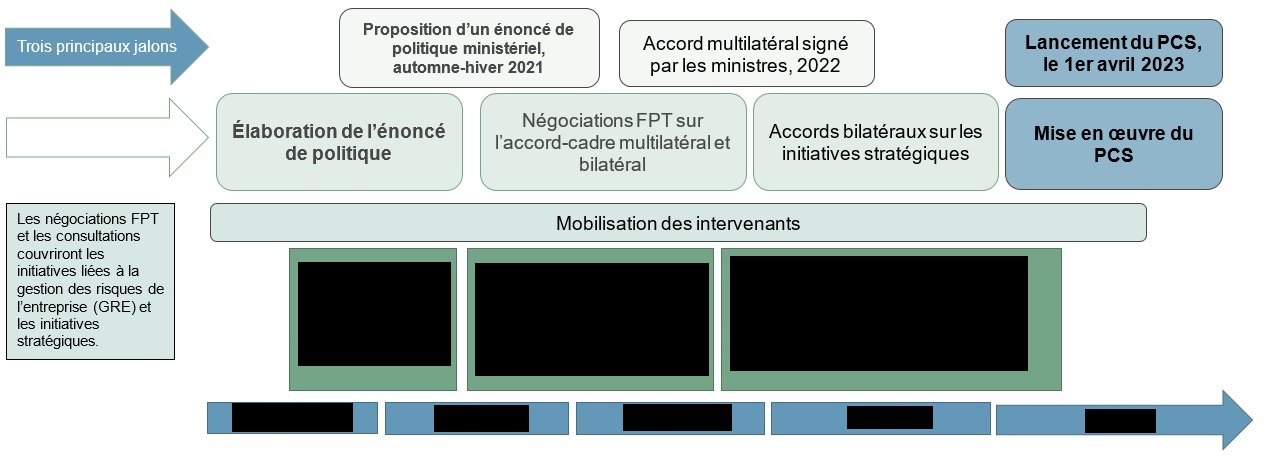

Principaux jalons et échéances prévus du PCS

Selon notre expérience de la négociation des cadres précédents, l’échéancier prévu de l’élaboration du prochain cadre stratégique, y compris les accords-cadres multilatéraux (ACM) et les accords bilatéraux, devrait comprendre les jalons suivants :

La description de l'image ci-dessus

Principaux jalons et échéances prévus du Prochain cadre stratéguique

Une série d'encadrés graphiques montrant les trois étapes clés du Prochain cadre stratégique :

- proposition d'énoncé de politique ministérielle

- accord multilatéral signé par le ministre d'ici 2022

- le lancement du Prochain cadre stratéguique le 1er avril 2023.

Viennent ensuite les 4 phases du Prochain cadre stratéguique :

- Élaboration de la déclaration de politique

- Négociations fédérales-provinciales-territoriales

- Accord bilatéral

- Mise en œuvre du Prochain cadre stratégique

Les négociations et les consultations fédérales-provinciales-territoriales englobent à la fois la gestion des risques de l'entreprise et les initiatives stratégiques.

█████████████████████████████████████████████████████████████████

██████████████████████████████████████████████████████████████████████

████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████

██████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████

État actuel de l’élaboration du PCS

Les mesures visant à faire progresser l’élaboration du cadre comprennent notamment :

- Proposition d’énoncé de politique : Les représentants des gouvernements FPT fédéral, provinciaux et territoriaux négocient actuellement l’énoncé de politique qui sera examiné et approuvé par les ministres de l’Agriculture.

- Positions fédérales pour les négociations d’ACM : Les représentants d’AAC examinent les principaux domaines thématiques, déterminent les points de vue des PT et recommandent des positions de négociation fédérales pour orienter les discussions sur les ACM avec les gouvernements PT.

- Priorités pour les programmes exclusivement fédéraux : Les représentants d’AAC travaillent également à déterminer les domaines d’intérêt particulier qui devraient faire l’objet de programmes exclusivement fédéraux.

- Mobilisation : Les consultations visant à orienter le PCS sont en cours. À ce jour, le gouvernement fédéral a consulté des groupes de l’industrie et des organisations non gouvernementales (ONG), des intervenants autochtones, des jeunes et d’autres groupes.

Les mesures visant à faire progresser l’élaboration du cadre comprennent notamment :

Points à retenir des consultations fédérales

À ce jour, les intervenants se sont prononcés à l’occasion de séances de mobilisation nationales, de consultations auprès de groupes autochtones et d’organisations de jeunes et de réunions avec des représentants du secteur; les intervenants ont également pu soumettre des commentaires en ligne.

De nombreux intervenants ont relevé des liens entre les priorités (par exemple, les enjeux environnementaux, économiques, scientifiques et sociaux et les questions liées à l’innovation et au commerce) et la nécessité de mieux mesurer le rendement. Voici une liste non exhaustive d’exemples de commentaires :

- Environnement : Perçu comme un défi ou un risque important, bien que les points de vue concernant les mesures recommandées diffèrent.

- Marchés et commerce : L’accent est mis sur les nouveaux débouchés dans les marchés émergents ainsi que sur les problèmes existants tels que les barrières commerciales interprovinciales et les risques géopolitiques croissants.

- Science et innovation : Considéré comme essentiel pour faire progresser la productivité et la compétitivité.

- Production de rapports : Les intervenants ont souligné l’importance de la mesure et de la transparence, en faisant remarquer que la capacité à comprendre les résultats des programmes à ce jour a été limitée et devrait être améliorée.

- Valeur ajoutée et transformation des aliments : Il faut explorer les possibilités offertes par les produits à valeur ajoutée.

Travailler en collaboration avec les provinces et les territoires

Bien que les gouvernements PT aient leurs propres perspectives et points de vue, il est possible d’harmoniser les positions fédérales avec les priorités des gouvernements PT.

- Le soutien continu à la compétitivité, aux marchés et au commerce, à la science et à l’innovation, à la valeur ajoutée et à d’autres priorités clés sont des domaines dans lesquels on s’attend à une collaboration entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux.

- Des progrès ont déjà été réalisés dans le recensement des domaines prioritaires pour le PCS, bien qu’il reste du travail à faire pour mettre au point les détails de l’approche et obtenir un consensus à ce sujet.

- Plus précisément, le 15 juillet, les ministres FPT de l’Agriculture se sont réunis pour discuter de plusieurs domaines d’intérêt clés pour le secteur agricole du Canada, notamment le PCS.

- Les discussions avec les gouvernements PT se poursuivront à l’automne et à l’hiver 2021, alors que nous travaillerons en collaboration pour mettre au point un énoncé de politique proposé et entamer des négociations en vue de l’élaboration de l’ACM.

Domaines possibles d’intervention du gouvernement fédéral

Les priorités du PCS devront être établies à la fois en fonction des défis et des occasions qui se présentent actuellement et en fonction de ceux qui devraient être importants pour le secteur au cours des cinq à dix prochaines années.

- Les négociations avec les gouvernements PT en vue de mettre au point l’énoncé de politique et les discussions en vue de l’élaboration de l’ACM présentent une occasion pour le gouvernement du Canada de chercher à obtenir des engagements dans des domaines prioritaires fédéraux.

- ████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████