Table des matières

-

Établir un programme à long terme : les 90 premiers jours

Objectifs

- Présenter un aperçu des priorités possibles en vue de l’établissement d’un programme.

- Cerner les décisions et les réunions clés des 90 premiers jours.

Établissement d’un programme

Le gouvernement a établi un programme ambitieux pour faire progresser le Canada, qui s’appuie sur une vision de croissance inclusive et d’avenir propre et écologique.

Le gouvernement a réalisé d’importants progrès relativement aux engagements dans le secteur agricole et agroalimentaire :

- Le 1er avril 2023, il a lancé le Partenariat canadien pour une agriculture durable (PCA durable), un nouveau cadre quinquennal fédéral-provincial-territorial constituant un investissement de 3,5 milliards de dollars dans le secteur;

- Le gouvernement a versé une indemnisation pleine et entière aux industries agricoles sous gestion de l’offre pour les répercussions des récents accords commerciaux. La mise en œuvre du Fonds d’innovation et d’investissement dans l’industrie laitière, prévue cet automne, est la dernière étape pour remplir cet engagement;

- Le gouvernement a collaboré avec les provinces et les territoires pour mettre à jour les programmes de gestion des risques de l’entreprise, notamment pour y intégrer la gestion des risques climatiques, les pratiques environnementales et la préparation aux changements climatiques.

À l’avenir, les progrès relatifs aux engagements en cours dépendront des actions suivantes :

- Établir un plan ambitieux pour faire progresser les initiatives, en tenant compte des réalités du secteur agricole et en collaborant étroitement avec les collègues du Cabinet;

- Établir de solides relations avec les intervenants sectoriels, y compris les groupes sous‑représentés et les champions de l’agroclimat, et tenir des consultations avec eux;

- Trouver un terrain d’entente avec nos homologues provinciaux et territoriaux (PT) en vue de parvenir à une entente dans les domaines de compétence partagée;

- Tirer parti de nos forces, dont notre capacité scientifique et la souplesse de nos programmes, afin de positionner stratégiquement Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) pour qu’il réponde rapidement aux problèmes urgents au fur et à mesure qu’ils surviennent et pour qu’il appuie la croissance durable à long terme dans le secteur.

Principaux engagements dans le secteur agricole et agroalimentaire

Les éléments prioritaires pour cet automne, dont les engagements en cours énoncés dans la lettre de mandat :

- Élaborer un plan agricole écologique pour le Canada (Stratégie pour une agriculture durable);

- Prévenir l’introduction de la peste porcine africaine (PPA) au Canada et s’y préparer;

- Créer un fonds de lutte contre le gaspillage alimentaire;

- Soutenir les producteurs d’aliments qui choisissent des méthodes de rechange en matière de lutte antiparasitaire;

- Explorer les prochaines étapes de la modernisation de la Loi sur les grains du Canada;

- Élaborer une stratégie sur la main-d’œuvre agricole;

- Interdire l’exportation de chevaux vivants destinés à l’abattage.

Une bonne capacité d’adaptation est nécessaire à une mise en œuvre réussie

L’envergure des initiatives dépend des programmes ainsi que des décisions budgétaires et du Cabinet.

Des appels d’intervention stratégique immédiate pourraient être nécessaires en cas de problèmes ou d’événements urgents tels que :

- la détection de maladies végétales et animales, telles que la PPA, au Canada et/ou dans la zone continentale des États-Unis;

- les effets de l’inflation, qui entraînent une hausse du coût des intrants et du prix des aliments;

- les risques climatiques et les phénomènes météorologiques extrêmes comme les feux de forêt, les sécheresses et les inondations;

- des avancées concernant des questions persistantes liées au commerce international, dont les décisions des groupes spéciaux de règlements des différends;

- des crises ou d’autres événements menant à l’aggravation de problèmes existants dans les chaînes d’approvisionnement, tels que la guerre de la Russie contre l'-Ukraine et les mesures liées à la main‑d’œuvre au Canada.

La technologie et les mégadonnées transforment l’agriculture et les façons dont les gouvernements fournissent des services partout dans le monde. Pour que le Canada demeure au premier plan de cette transformation, le Ministère devra favoriser les partenariats et la collaboration et augmenter l’investissement dans ces domaines.

La désinformation continue d’influencer certains enjeux importants dans le contexte public. Il est important de réfuter les idées fausses de manière proactive, à l’aide d’une approche reposant sur les faits et sur la transparence.

Priorités pour les 30 premiers jours

Réunions d’introduction

- Homologues provinciaux et territoriaux

- Intervenants clés de l’industrie

- Homologues internationaux

- Chefs des organismes du portefeuille de l’agriculture

- Autres ministères fédéraux avec lesquels vous partagez des dossiers clés

Premières décisions

- Demandes urgentes de financement hors cycle

- Demandes de financement pour l’Énoncé économique de l’automne

- Affaires courantes du gouvernement et du Ministère (par exemple, nominations, approbations de financement, prochaines étapes de l’élaboration des politiques et des programmes)

Séances d’information

- Le Ministère et nos travaux

- La situation dans le secteur de l’agriculture et de l’agroalimentaire

- Responsabilités ministérielles

- Dossiers et priorités clés, notamment :

- dossiers chauds;

- PCA durable et relations FPT;

- gestion des risques de l’entreprise;

- environnement;

- main‑d’œuvre;

- peste porcine africaine;

- modernisation de la Loi sur les grains du Canada;

- commerce international et l’Indo-Pacifique;

- réduction des dépenses du budget de 2023.

Événements / voyages

- Visites régionales (par exemple, provinces où il y a des feux de forêt ou des sécheresses)

- 3 août : Réunion ministérielle sur la sécurité alimentaire de la Coopération économique Asie‑Pacifique, à Seattle (Washington); présidée par le secrétaire américain Vilsack, qui a invité la ministre pour une réunion bilatérale.

Priorités du 31e au 60e jour

Réunions d’introduction

- Intervenants clés de l’industrie

Premières décisions

- ████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████

- ████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████

- ███████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████

- Affaires courantes du gouvernement et du Ministère (par exemple, nominations, approbations de financement, prochaines étapes de l’élaboration des politiques et des programmes)

- Approbation de l’approche d’AAC en ce qui concerne la réduction des dépenses gouvernementales annoncée dans le budget fédéral de 2023 █████████████████████████████████

- Budget supplémentaire des dépenses B

Séances d’information

- Dossiers et priorités clés, notamment :

- la cybersécurité;

- numérisation de la traçabilité dans le secteur agroalimentaire;

- programmes divers.

- Nouveaux défis et débouchés

Événements / voyages

- 12 au 14 septembre : Conférence sur l’agriculture Amérique du Nord-Union européenne, à Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard)

- 19 et 20 septembre : Forum de Santé animale Canada, à Ottawa (Ontario)

- 26 au 28 septembre : Congrès sur les légumineuses et les cultures spéciales, à Banff (Alberta)

Priorités du 61e au 90e jour et au-delà

Réunions d’introduction

- Intervenants clés de l’industrie

Premières décisions

- █████████████████████████████████████████████████████████

- █████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████

- Affaires courantes du gouvernement et du Ministère (par exemple, nominations, approbations de financement, prochaines étapes de l’élaboration des politiques et des programmes)

Séances d’information

- Dossiers et priorités clés

- Possibles propositions pour le budget de 2024

- Nouveaux défis et débouchés

Événements / voyages

- 4 octobre : Mot d’ouverture à la Conférence Adaptation Futures et au Forum international sur les laboratoires vivants d’agroécosystèmes, au Palais des congrès de Montréal (Québec), du 2 au 6 octobre; animation conjointe d’AAC et de l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (INRAE) de la France.

- 9 au 13 octobre (à confirmer) : Mission commerciale d’Équipe Canada en Inde, dirigée par la ministre du Commerce international, de la Promotion des exportations, de la Petite Entreprise et du Développement économique

- 17 au 19 octobre : Forum mondial pour le conseil rural organisé par le NAAAN (North American Agriculture Advisory Network), à Denver (Colorado)

- 14 novembre : Sommet de l’alimentation Arrell 2023, à Toronto (Ontario)

Semaine 1

Réunions de présentation – au sein du Ministère

- Réunion bilatérale : ministre et les sous-ministres

- Séances d’information pour donner un aperçu du secteur et du Ministère

Séances d’information potentielles – sur des sujets précis (ordre et priorité à confirmer avec le ministre)

- 90 premiers jours et dossiers chauds (par exemple, incendies, sécheresse, grève dans les ports, inflation/prix des produits d’épicerie, etc.)

- Peste porcine africaine

- PCA durable et relations FPT

- Gestion des risques de l'entreprise

- Environnement/Stratégie pour une agriculture durable

- Défis liés à la chaîne d’approvisionnement

- Modernisation de la Loi sur les grains du Canada

- Immigration, Stratégie sur la main-d'œuvre agricole, travailleurs étrangers temporaires

- Pesticides et Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire

- Exportations de chevaux

- Commerce international, accès aux marchés et diversification

Réunions externes / appels de présentation potentiels

- Coprésident PT – ministre de l'Agriculture du Yukon, suivi par d’autres PT (on pourrait vouloir donner la priorité à la Colombie-Britannique, à l’Alberta et à la Saskatchewan, qui sont aux prises avec des incendies ou des sécheresses, et au Québec, qui reçoit des précipitations abondantes)

- Fédération canadienne de l'agriculture et intervenants régionaux, le cas échéant, comme l’Union des producteurs agricoles (UPA)

- Autres intervenants importants, comme le Conseil des grains du Canada, le Conseil canadien du canola, les Producteurs laitiers du Canada, les associations nationales des industries de la volaille et des œufs et le Conseil canadien du porc

- Homologues d’autres pays, comme le secrétaire américain Vilsack

Événements / voyages

- 3 août : Réunion ministérielle sur la sécurité alimentaire de la Coopération économique Asie-Pacifique (APEC). Présidée par le secrétaire américain Vilsack, qui a invité le ministre pour une réunion bilatérale

-

Messages clés

- Je suis honoré que le premier ministre m’ait demandé de servir l’industrie agricole et agroalimentaire du Canada, qui est très dynamique.

- Nos producteurs et transformateurs, qui travaillent sans relâche, jouent un rôle clé dans la croissance de notre économie, la protection de l'environnement et la production d'aliments de qualité pour les Canadiens et une population mondiale croissante.

- Ils sont aux premières lignes des changements climatiques, aux prises avec les sécheresses, les inondations et les feux de forêt qui ont lieu à travers le pays.

- J’ai hâte de rencontrer des intervenants de l’industrie, ainsi que mes homologues provinciaux et territoriaux pour discuter des défis et des possibilités auxquels fait face le secteur.

- J'ai hâte d’être informé par l'équipe d'Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) et de travailler avec eux et tous nos partenaires pour soutenir cette industrie importante.

Dossiers chauds – messages clés (en date du 25 juillet 2023)

Arrêt de travail dans les ports de la Colombie-Britannique

- Le gouvernement du Canada respecte le processus de négociation collective et continuera de surveiller la situation de près et de communiquer avec ses partenaires afin d’évaluer les répercussions.

Conditions météorologiques extrêmes

- Je sais que les agriculteurs canadiens sont aux premières lignes des changements climatiques et que les conditions météorologiques extrêmes comme les sécheresses et les inondations ont un effet direct sur leurs résultats financiers.

- J’ai hâte de travailler avec mes homologues provinciaux et territoriaux pour veiller à ce que les producteurs aient accès à l’ensemble de programmes de gestion des risques de l'entreprise (GRE).

Soutien des producteurs agricoles

- Je suis heureux d’apprendre que les ministres fédérale, provinciaux et territoriaux (FPT) de l'Agriculture ont récemment discuté du lancement du Partenariat canadien pour une agriculture durable, qui a eu lieu le 1er avril.

- Cet accord quinquennal permettra de renforcer la concurrence, l'innovation et la résilience du secteur de l’agriculture, de l’agroalimentaire et des produits agro-industriels.

- L'accord prévoit un milliard de dollars en activités et en programmes fédéraux et 2,5 milliards de dollars en activités et en programmes à coûts partagés par les gouvernements FPT.

Réduction des émissions provenant des engrais

- J’ai hâte de travailler avec les producteurs agricoles, y compris le nouveau groupe de travail sur la réduction des émissions provenant des engrais, en vue de cerner les possibilités de réduire les émissions provenant des engrais sans compromettre le rendement.

Stratégie pour une agriculture durable

- J’ai hâte de travailler avec le secteur pour élaborer une Stratégie pour une agriculture durable. Cette stratégie permettra d’instaurer une orientation visant à améliorer la performance environnementale du secteur à long terme, tout en soutenant les moyens de subsistance des agriculteurs et la vitalité commerciale à long terme du secteur.

Règlement sur les combustibles propres

- Le Règlement sur les combustibles propres, dirigé par Environnement et Changement climatique Canada, permettra de stimuler la demande de céréales, d’oléagineux et de sous-produits animaux canadiens pouvant être transformés en carburant à faible teneur en carbone pour alimenter l’économie canadienne. Il s’agit d’une bonne nouvelle pour nos producteurs agricoles dévoués.

Protection des cultures et l’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire

- Le gouvernement du Canada soutient les agriculteurs et reconnaît que les pesticides et un système de réglementation fondé sur la science contribuent à faire en sorte qu’il y ait suffisamment de nourriture pour tous en protégeant les cultures contre les organismes nuisibles comme les insectes, les mauvaises herbes et les maladies fongiques.

Cible 7 du Cadre mondial pour la biodiversité

- Le Cadre mondial de la biodiversité de Kunming à Montréal appuiera l’excellent travail que les producteurs agricoles canadiens accomplissent déjà pour protéger la nature et la biodiversité.

- L’engagement (cible 7) visant à réduire les risques de pollution liés à l'excès de nutriments, aux pesticides, aux produits chimiques très dangereux et aux plastiques ne correspond pas à une réduction obligatoire de l’utilisation des pesticides.

Peste porcine africaine

- Nous comprenons les conséquences qu’aurait la détection d’un cas de peste porcine africaine sur les familles de producteurs agricoles. Nous continuerons de collaborer avec l’industrie et les gouvernements provinciaux et territoriaux afin de prendre toutes les mesures nécessaires pour limiter la propagation et soutenir l’avenir de l’industrie porcine du Canada.

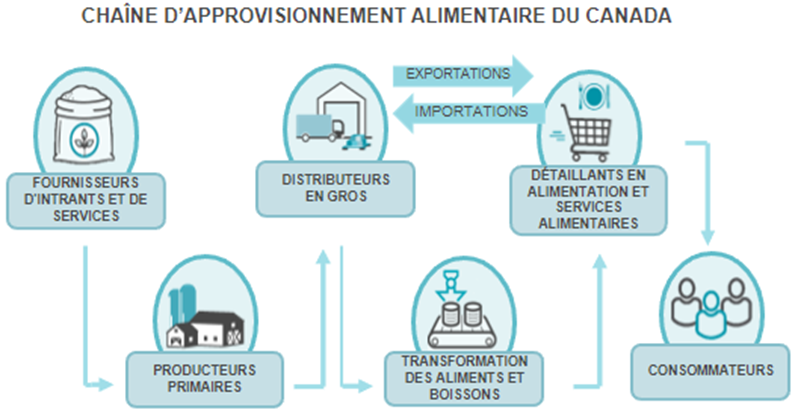

Stratégie nationale sur la main-d’œuvre agricole

- Nous savons que de nombreux intervenants du secteur ont eu du mal à trouver des travailleurs. Nous travaillons à l’élaboration d’une Stratégie nationale sur la main-d'œuvre agricole afin que l’ensemble de notre chaîne d’approvisionnement ait accès à une main-d’œuvre qualifiée et fiable pour que nous puissions continuer de nourrir le Canada et le monde entier.

Code de conduite des épiceries

- Nous reconnaissons que les dirigeants de l’industrie ont réalisé des progrès importants pour ce qui est de l’élaboration du tout premier code de conduite des épiceries au Canada. Il contribuera au renforcement de la chaîne d’approvisionnement, et j’attends sa mise en œuvre avec impatience.

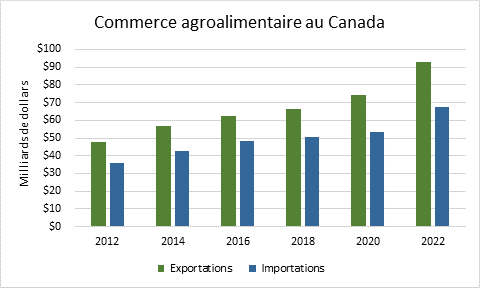

Commerce, accès aux marchés et développement des marchés

- Les exportations de produits agricoles et agroalimentaires du Canada continuent de croître, atteignant une valeur de près de 93 milliards de dollars en 2022, contre 82 milliards de dollars en 2021.

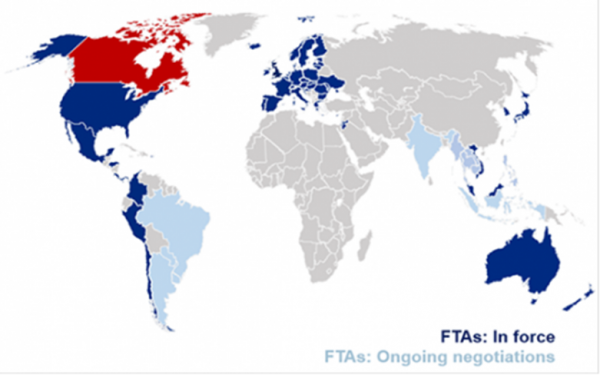

- Je me réjouis de continuer à travailler avec mes collègues et avec le secteur pour tirer parti de nos 14 accords de libre-échange afin de maximiser les débouchés pour les produits agricoles et agroalimentaires canadiens.

- Nous collaborons également avec les provinces et les territoires pour continuer d’explorer des solutions novatrices visant à améliorer le commerce intérieur dans le secteur alimentaire.

Fièvre aphteuse/traçabilité des animaux d’élevage/maladies animales

- Le Canada est reconnu comme un chef de file international lorsqu’il s’agit de prévenir et de contrôler la propagation de maladies animales exotiques au pays.

- L’Agence canadienne d’inspection des aliments se consacre à la protection de la santé animale et à la prévention de l’introduction et de la propagation de maladies animales. J’attends avec impatience les renseignements que me fournira l'Agence sur ces questions.

Durabilité de l’industrie apicole

- La durabilité de l’industrie apicole est importante pour le gouvernement fédéral et nous collaborons avec les provinces et des intervenants au sujet de la santé des abeilles domestiques.

- Pour contribuer à l’atteinte de nos objectifs en matière de durabilité, AAC a mis sur pied un groupe de travail industrie-gouvernement sur la viabilité des abeilles qui se réunit depuis mai 2022.

Gestion de l’offre

- Le gouvernement est entièrement solidaire de notre secteur sous gestion de l'offre, qui soutient nos exploitations familiales et favorise la vitalité de nos zones rurales.

-

Peste porcine africaine

Aperçu et réponse d'Agriculture et Agroalimentaire Canada

Secteur canadien du porc

La contribution du secteur canadien du porc à l’économie est évaluée à 28 milliards de dollars et soutient environ 100 000 emplois. (Source : Conseil canadien du porc).

Il y a 7330 exploitations porcines et 26 installations de transformation. En 2022, 28 millions de porcs ont été produits. Les stocks se concentrent au Québec (31 %), en Ontario (26 %) et au Manitoba (23 %).

La capacité d’abattage aussi se trouve principalement au Québec (38 %), en Ontario (19 %) et au Manitoba (28 %).

Actuellement, 13 millions de porcs sont en cours de production.

Le secteur porcin canadien est fortement intégré au secteur américain.

En 2022, plus de 1,39 million de tonnes de porc, d’une valeur de 4,8 milliards de dollars, ont été exportées vers 77 pays.

Les trois principaux marchés pour le porc canadien sont les États-Unis, le Japon et la Chine.

Peste porcine africaine

La peste porcine africaine (PPA) est une maladie contagieuse et mortelle pour les porcs qui s’est propagée en Afrique, en Asie, dans certaines régions d’Europe et, plus récemment, en République dominicaine et à Haïti.

Bien que la maladie ne puisse pas être transmise à l’homme, elle présente un taux de mortalité élevé chez les porcs infectés et peut survivre pendant des périodes prolongées dans les produits d’origine animale.

Un seul cas positif de la PPA au Canada exigerait l’arrêt immédiat de toutes les exportations de porc et de porcs vivants (70 % de la production nationale). Les conséquences financières seraient importantes pour les producteurs et les transformateurs, qui seraient aux prises avec des pertes de marchés et des baisses de prix causées par une offre excédentaire de viande de porc par rapport à la demande intérieure.

Premières conséquences

Gestion de la maladie et éradication : L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) est chargée de contenir et d’éradiquer la maladie le plus rapidement possible.

Commerce : Perte immédiate de tous les marchés d’exportation (70 % de la production nationale).

Porcs excédentaires : En cas de fermeture de la frontière, des millions d’animaux excédentaires devraient être abattus, ce qui entraînerait des coûts extraordinaires pour l’industrie et susciterait des inquiétudes quant au bien-être des animaux, à la santé mentale des agriculteurs et à l’environnement.

Producteurs de porcs : Les porcs sans marché retarderaient le cycle de production du porc, et les décisions de dépeuplement devraient être prises rapidement. Il serait urgent d’euthanasier les porcs vivants destinés aux États-Unis.

- On estime qu’il faudrait réformer au moins 50 % du cheptel porcin (7 millions de porcs).

Transformateurs de porcs : Les transformateurs perdraient du jour au lendemain la majorité de leur marché. Les transformateurs orientés vers l’exportation ou les établissements de plus petite taille pourraient éventuellement cesser leurs activités.

- Les transformateurs ne seraient pas en mesure d’assumer le travail supplémentaire de dépeuplement et d’élimination des porcs excédentaires des producteurs sans aide pour couvrir les coûts extraordinaires.

Efforts actuels de prévention et de préparation

L’ACIA et Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) ont joué un rôle actif dans l'élaboration et l'exécution d'un plan d’action pancanadien contre la PPA, un effort fédéral-provincial-territorial (FPT) – industrie visant à coordonner et à prioriser les travaux de prévention et de préparation liés à la PPA dans tout le pays.

En décembre 2021, la ministre a reçu le mandat de : « prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter l’entrée de la peste porcine africaine au pays et continuer de collaborer avec les provinces et territoires et avec les intervenants de l’industrie à l’établissement de mesures de prévention et de préparation, notamment un plan d’intervention à coûts partagés ».

Les travaux avec les partenaires des provinces et de l’industrie sont en cours

En août 2022, le gouvernement du Canada a annoncé un investissement maximal de 45,3 millions de dollars pour accroître les efforts visant à prévenir l’entrée de la PPA au Canada et à se préparer à une éventuelle éclosion. Cet investissement est réparti comme suit :

- 23,4 millions de dollars à AAC pour soutenir les efforts de prévention et d’atténuation de l’industrie. Le programme a été lancé le 16 novembre 2022;

- 19,8 millions de dollars à l’ACIA pour financer la surveillance et les activités internationales;

- 2,1 millions de dollars pour renforcer les activités de contrôle frontalier de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC).

Plan d’action pancanadien pour lutter contre la PPA

Jusqu’à présent, il y a eu une coordination importante avec les provinces et les groupes industriels pour faire avancer le Plan d’action pancanadien pour lutter contre la PPA.

Volets du plan d’action

- Volet 1 : Prévention et renforcement de la biosécurité

- Volet 2 : Planification de la préparation

- Volet 3 : Assurer la continuité des activités

- Volet 4 : Communication coordonnée des risques

Volet 1 : Prévention et renforcement de la biosécurité

Première ligne de défense pour protéger la population porcine canadienne de la PPA en limitant les sources potentielles d'introduction de virus.

Prévenir l’entrée de la PPA au Canada et réduire la propagation en cas d’entrée :

- Contrôles des importations. Guidé par : ASFC et ACIA

- Biosécurité. Guidé par : ACIA et industrie

- Mobilisation internationale. Guidé par : ACIA

- Autorités pour les cochons sauvages. Guidé par : Plusieurs ministères (AAC, Environnement et Changement climatique Canada, etc.), associations de l’industrie et homologues des États-Unis (département de l’Agriculture [USDA] et Service d’inspection de la santé animale et végétale [APHIS])

Volet 2 : Planification de la préparation

Une intervention précoce et rapide contre la maladie sera essentielle pour arrêter la propagation du virus et atténuer les conséquences d’une éclosion.

- Diagnostic et surveillance. Guidé par : ACIA

- Plans et procédures d'intervention. Guidé par : gouvernements provinciaux, ACIA et industrie

- Formation et exercices. Guidé par : ACIA, gouvernements provinciaux et industrie

Volet 3 : Assurer la continuité des activités

Les conséquences d'une épidémie de PPA peuvent être atténuées en collaborant de façon proactive avec les partenaires commerciaux et en fournissant un soutien pour aider le secteur à s’adapter aux changements du marché.

Zonage - Guidé par ACIA et industrie

Le zonage est une méthode de contrôle des maladies reconnue à l’échelle internationale qui permet également de gérer les risques commerciaux. Une zone peut être établie autour d’une région définie, en fonction de la géographie.

Le Canada a confirmé les accords de zonage avec certains partenaires commerciaux et travaille à la mise en place de nouveaux accords.

Cloisonnement - Guidé par ACIA et industrie

Le cloisonnement est une méthode de contrôle des populations volontaire et distincte qui doit être utilisée avant l’entrée de la PPA. Elle est basée sur les pratiques de gestion et de biosécurité plutôt que sur la géographie.

L’acceptation du cloisonnement devra être négociée avec les partenaires commerciaux.

Intervention en cas d’interruption du marché - Guidé par AAC, gouvernements provinciaux et industrie

Interventions immédiates : Élaboration d'une approche coordonnée et collaborative à l'échelle nationale pour la gestion des porcs excédentaires, avec une certaine marge de manœuvre pour les besoins régionaux. Il s'agit notamment d'évaluer la capacité des infrastructures à assurer le dépeuplement et d'investir dans ce sens. AAC a également mis en place un système de gestion des incidents.

Interventions à plus long terme : Adaptation de l'industrie et planification de la transition sectorielle.

La peste porcine africaine (PPA) pourrait s’introduire au Canada à tout moment

Accords de zonage actuels relatifs à la PPA : États-Unis, Union européenne, Singapour, Viet Nam, Hong Kong.

Peste porcine africaine

Source : L'Organisation mondiale de la santé animale (WOAH).

[Description de l’image ci-dessous]

Carte du monde indiquant les zones touchées par la PPA à l’été 2023, notamment la République dominicaine et Haïti dans les Amériques, ainsi que des parties de l’Afrique, de l’Asie et de l’Europe. La PPA continue de se propager à l’échelle mondiale, ce qui accroît le risque qu’elle entre au Canada.

Volet 4 : Communication coordonnée des risques

Des travaux sont en cours pour élaborer des plans de communication sur les risques afin d’aborder les mesures de prévention, de préparation, d’intervention et de relance dans le contexte de la PPA.

Industrie, ACIA, AAC, gouvernements provinciaux

Prévention

- Campagnes de sensibilisation

- Voyageurs et population canadienne

Préparation

- Messages prévus

- Confiance du public

- Coordonner les communications entre tous les acteurs

Approche par phases en matière d’intervention d’urgence

Les gouvernements FPT adoptent une approche par phases en matière de planification.

Phase 0 : Prévention et préparation

Des travaux sont en cours pour mettre en place des programmes et des ressources avant une introduction de PPA, afin de réduire le risque d’entrée de la PPA au Canada et d’aider l’industrie et les gouvernements à se préparer à intervenir.

- Programme de préparation de l’industrie à la peste porcine africaine (PPIPPA) du gouvernement du Canada (23,4 millions de dollars sur 3 ans).

- Travaux de l’ACIA sur le zonage et l’intervention en cas de maladie.

Phase 1 : Intervention immédiate

Cette phase est déclenchée dès qu’un cas de PPA est détecté au Canada ou aux États-Unis. Il s’agit d’une phase d’intervention d’urgence axée sur la gestion des porcs excédentaires sains.

Phase 2 : Crise du secteur et soutien à la transition

Un soutien supplémentaire à l’adaptation des troupeaux et à la restructuration du secteur pourrait être requis pour aider l’industrie porcine à répondre aux nouvelles conditions du marché créées par la PPA.

Phase 3 : Soutien à la relance du secteur

À la toute fin d’une éclosion, alors que les frontières commencent à rouvrir, le secteur devra reprendre ses activités et s’adapter au développement des marchés.

Progrès récents

- Au printemps 2023, à la demande des ministres FPT, des activités de mobilisation de l’industrie ciblant les besoins en matière d’intervention immédiate ont été réalisées, principalement sous la forme :

- d’un exercice de simulation sous-ministres FPT-industrie;

- d’un sous-groupe sur l’intervention en cas de PPA du Groupe de travail sur l’approvisionnement en porcs.

- Des consultations continues sont tenues auprès des provinces et de l’industrie, par l’entremise des groupes de travail existants, pour discuter de l’intervention en cas de PPA et de la préparation à une éventuelle éclosion.

- Réunion des ministres FPT en mars / avril 2023.

- Discussion tenue à la réunion annuelle des ministres FPT, en juillet 2023.

Annexe : Rôles et responsabilités

ASFC

- Appliquer des contrôles à l'importation pour empêcher l'entrée de PPA au Canada.

ACIA

- Diriger les activités de contrôle et d’éradication des maladies.

- S’occuper de l’indemnisation des animaux éliminés, le cas échéant.

- Obtenir l’acceptation internationale des approches de zonage et de cloisonnement.

- Diriger la stratégie pour retrouver le statut de zone indemne et l’acceptation internationale.

AAC

- Aider les gouvernements provinciaux à développer des programmes à coûts partagés pour les efforts de dépeuplement et d’élimination (y compris le maintien des animaux en attente de dépeuplement par compassion).

- Coordonner les discussions dans les domaines relevant de plusieurs juridictions, comme les abattages par compassion dans les usines de transformation, afin de faciliter une approche cohérente et nationale.

- Élaborer et offrir des programmes de soutien fédéraux, le cas échéant, qui répondent aux besoins nationaux.

- Diriger les communications publiques en réponse à une perturbation des marchés et au problème des porcs excédentaires, en collaboration avec les partenaires des provinces, des territoires et de l’industrie.

Industrie

- Gérer de manière proactive les risques de l’entreprise en tirant parti des programmes existants ainsi que des outils privés de gestion des risques, et prendre des décisions commerciales en fonction des conditions du marché.

- Mettre en œuvre des normes de biosécurité à la ferme pour aider à atténuer l’introduction de maladies.

- Diriger les activités de dépeuplement et d’élimination des porcs excédentaires sur le terrain, ainsi que l’élaboration et la mise en œuvre de mesures de biosécurité, avec le soutien des gouvernements FPT, si nécessaire.

Gouvernements provinciaux et territoriaux

- Coordonner les efforts de dépeuplement et d’élimination des porcs excédentaires sur le terrain, avec l’aide d’AAC (par exemple, transfert de fonds, coordination, surveillance, soutien en matière de bien-être et de santé mentale).

- Coordonner l’élaboration d’une stratégie de gestion des porcs excédentaires sains dans les provinces.

- Faciliter la mise en œuvre des options d’élimination de masse des carcasses, et travailler avec les municipalités pour mettre en place les capacités nécessaires.

- Élaborer et offrir des programmes de soutien qui répondent aux besoins de la région et du secteur, en collaboration avec les municipalités et l’industrie.

-

Partenariat canadien pour une agriculture durable

Contexte – Les accords-cadres en agriculture

Les accords-cadres quinquennaux sont la pierre angulaire du soutien fédéral, provincial et territorial (FPT) au secteur agricole et agroalimentaire.

Depuis 2003, Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) a travaillé en partenariat avec les provinces et les territoires sur les cinq cadres suivants :

- Cadre stratégique pour l’agriculture (2003-2008)

- Cultivons l’avenir (2008-2013)

- Cultivons l’avenir 2 (2013-2018)

- Partenariat canadien pour l’agriculture (PCA) (2018-2023)

- Partenariat canadien pour une agriculture durable (PCA durable) (2023-2028)

Le PCA et les cadres précédents ont permis aux gouvernements FPT de collaborer à l’élaboration et à la mise en œuvre de politiques et de programmes pour aider le secteur à relever les défis et à saisir les débouchés, en encourageant l’investissement, l’adaptation et la croissance durable.

Si chaque nouveau cadre est l’occasion de proposer une nouvelle approche pour soutenir le secteur, il se fonde également sur les enseignements tirés de l’ensemble des cadres précédents pour assurer la continuité et apporter des modifications afin de répondre à l’évolution des priorités et des besoins.

Aperçu du Partenariat canadien pour l’agriculture

Le Partenariat canadien pour l’agriculture (PCA) visait à renforcer et à faire croître le secteur agricole et agroalimentaire du Canada. Ce partenariat FPT comprenait un investissement de 3 milliards de dollars sur cinq ans (2018-2023) dans des initiatives stratégiques et le financement de programmes de gestion des risques de l’entreprise (GRE) (1,7 milliard de dollars par an en moyenne).

Initiatives stratégiques

- Plus de 1 milliard de dollars en programmes et activités fédéraux de portée nationale financés et exécutés par AAC.

- 2 milliards de dollars dans des programmes à frais partagés financés selon un ratio 60:40 (F:PT) et exécutés par les gouvernements provinciaux et territoriaux.

Programmes de gestion des risques de l’entreprise

Une moyenne de 1,7 milliard de dollars annuellement (soutien fédéral et provincial / territorial combiné) pour les programmes de GRE qui visent à aider les producteurs à gérer les risques importants menaçant la viabilité de leur exploitation et dépassant leur capacité de gestion.

Principaux changements apportés au PCA durable par rapport au PCA

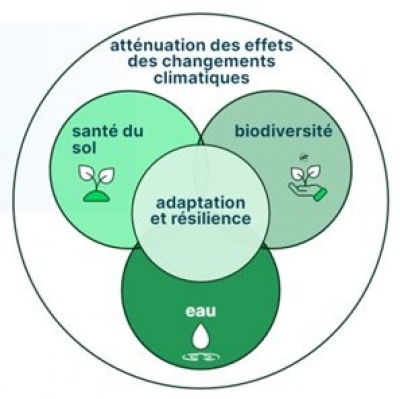

Le PCA durable s’appuie sur les cinq domaines prioritaires du PCA, en mettant davantage l’accent sur l’atteinte des objectifs environnementaux, économiques et sociaux.

- Renforcer l’action en matière de changements climatiques et d’environnement à l’échelle du cadre.

- Mettre à jour la série de programmes de GRE pour qu’ils soient plus simples, plus opportuns et plus prévisibles, et étudier les possibilités d’intégrer le risque climatique et la préparation aux changements climatiques.

- Renforcer l’approche à l’égard de la mesure du rendement et des résultats avec des objectifs communs complétés par des exigences de dépenses proportionnelles.

- Accroître les efforts pour encourager la participation des groupes sous-représentés dans le secteur.

- Améliorer continuellement la science et l’innovation, le développement des marchés et le commerce, et mettre davantage l’accent sur d’autres domaines d’intérêt (par exemple, main‐d’œuvre, participation des Autochtones et santé mentale).

- Tenir compte de l’approche à l’égard du développement durable et de la concurrence dans l’ensemble du cadre.

Aperçu de la conférence annuelle des ministres – Juillet 2022

Le 22 juillet 2022, les ministres FPT de l’Agriculture ont annoncé le Partenariat canadien pour une agriculture durable (PCA durable), qui trace une feuille de route ambitieuse pour faire avancer les cinq priorités convenues dans l’Énoncé de Guelph.

Ce nouvel accord quinquennal permet d'injecter 500 millions de dollars en fonds nouveaux, ce qui représente une augmentation de 25 % de la portion à coûts partagés du PCA durable par rapport à ce qui était fourni dans le cadre du PCA.

Les ministres ont également convenu de la nécessité de se doter d’une stratégie en matière de résultats plus solide pour le PCA durable, notamment en ce qui concerne l’amélioration de l'échange de données, la production de rapports sur les résultats et un engagement à contribuer à l’atteinte de résultats communs et mesurables pendant la durée de vie du cadre, en particulier :

- réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) de 3 à 5 Mt;

- générer 250 milliards de dollars en revenus et 95 milliards de dollars en revenus d’exportation pour le secteur d’ici 2028;

- accroître la proportion des bénéficiaires de financement qui sont des Autochtones, des femmes et des jeunes au cours des cinq années du Partenariat.

Les ministres se sont entendus au sujet d’un nouveau Programme de paysages agricoles résilients (PPAR), un investissement FPT de 250 millions de dollars qui appuie l’offre de produits et de services écologiques dans le secteur agricole.

Les ministres ont convenu que 12,5 % des dépenses à frais partagés (« dépenses proportionnelles ») seraient consacrées à des activités qui visent à réduire les émissions de GES ou à accroître la séquestration du carbone.

Des changements seront aussi apportés aux programmes de GRE, notamment :

- Le taux d’indemnisation d’Agri-stabilité passera de 70 % à 80 %, ce qui permettra de dégager jusqu’à 72 millions de dollars supplémentaires par année pour mieux soutenir les producteurs agricoles dans les moments difficiles.

- À compter de 2025, les participants d’Agri-investissement dont les ventes nettes admissibles (VNA) sont plus de 1 million de dollars devront avoir une évaluation des risques agroenvironnementaux (par exemple, un Plan environnemental de la ferme) pour être admissibles à la contribution gouvernementale de contrepartie.

- Les PT et AAC vont mener un examen d’un an sur la façon de tenir compte, dans les primes d’Agri-protection, des pratiques environnementales des producteurs qui ont pour effet de réduire le risque pour la production. Après cet examen, chaque PT lancera un projet pilote sur les primes d’Agri-protection.

- AAC, en consultation avec les PT, va entreprendre un examen exhaustif sur l’intégration des risques climatiques aux programmes de GRE.

Principaux jalons vers la mise en œuvre du PCA durable

Énoncé de Guelph

L’Énoncé de Guelph, annoncé par les ministres FPT le 17 novembre 2021, décrit la vision, les priorités et les principes directeurs du cadre qui fera suite au PCA.

Accord-cadre multilatéral

L’Accord-cadre multilatéral (ACM) décrit les rôles et les responsabilités des gouvernements FPT et un engagement à mettre en œuvre des politiques et des programmes qui respectent la vision et les priorités décrites dans l’Énoncé de Guelph.

Les négociations FPT concernant l’ACM ont commencé à l’automne 2021.

L’ACM a été achevé le 31 janvier 2023.

AAC a reçu l’autorisation par décret de signer l’ACM le 13 février 2023.

En mars 2023, les PT ont fourni suffisamment de signatures pour que l’ACM remplisse les conditions d’entrée en vigueur.

Accords bilatéraux

AAC participe à des négociations avec les PT concernant des accords bilatéraux décrivant les détails des programmes, les activités et les dépenses prévues pour les 2,5 milliards de dollars de l'enveloppe à coûts partagés du cadre.

Le PCA durable est entré en vigueur le 1er avril 2023.

Les négociations sont terminées pour presque tous les accords bilatéraux. AAC devrait signer la version définitive de l’accord bilatéral avec l’Île-du-Prince-Édouard au cours des prochaines semaines.

Leçons retenues

Comme pour les cadres précédents, AAC produira un rapport sur les leçons retenues de l'élaboration du PCA durable, qui documentera le processus et fournira des orientations pour les prochains cadres.

Le rapport comprendra ce qui suit :

- Un examen du processus d’élaboration de politiques, y compris la mobilisation interne liée aux priorités fédérales, l’évaluation du cadre actuel et la rédaction de documents stratégiques;

- La gestion du processus FPT – l’établissement d’un consensus avec les provinces et les territoires sur la vision, les priorités et les résultats, et les négociations sur le cadre multilatéral et les accords bilatéraux;

- La mobilisation des intervenants et les interactions au sein du ministère et avec les organismes centraux;

- La détermination des questions en suspens ou non résolues à prendre en compte dans les prochains cadres (par exemple, modification de la formule de répartition, inclusion de l’aquaculture ou de l’aquaponie, etc.)

Les commentaires des principaux contributeurs au cadre, tant à AAC (par exemple, responsables des politiques, experts en la matière, exécution des programmes et résultats) qu’à l’extérieur d'AAC (par exemple, membres du groupe de travail PT et organismes centraux), permettront d’orienter l’évaluation et l’analyse présentées dans le rapport.

Le rapport devrait être achevé au début de l’automne.

-

Programmes de gestion des risques de l’entreprise

Pourquoi la gestion des risques de l’entreprise?

Le secteur agricole canadien fait face à des risques qui peuvent avoir une grande incidence sur la viabilité des exploitations agricoles :

- Saison de croissance courte, phénomènes météorologiques extrêmes, maladie, organismes nuisibles

- Secteur petit, dépendant de l’exportation et vulnérable à la volatilité des marchés, aux fluctuations du taux de change et aux politiques commerciales des gouvernements étrangers

Les programmes de gestion des risques de l’entreprise (GRE) sont en mesure d’aider les producteurs agricoles à gérer ces risques :

- Des programmes de GRE sont en place pour aider les producteurs à gérer les conséquences de risques tels que les sécheresses, les inondations, les prix bas et la hausse du coût des intrants;

- Puisque les producteurs ont tous des besoins différents, différentes combinaisons de programmes fonctionnent mieux pour chaque producteur.

Les programmes de GRE sont régis par la Loi sur la protection du revenu agricole et les accords-cadres multilatéraux fédéral-provinciaux-territoriaux (FPT).

- Ces instruments comprennent des principes généraux convenus, tels que : respecter les obligations commerciales du Canada; offrir des programmes équitables à l’échelle nationale; fausser le moins possible les décisions de production et de commercialisation.

Évolution des programmes de gestion des risques de l’entreprise

Au départ, les programmes de GRE étaient axés sur la protection du revenu, tandis qu’aujourd’hui, ils visent plutôt à stabiliser le revenu, afin d’aider les producteurs touchés par la forte volatilité des marchés, des pertes importantes ou des catastrophes.

Années 1980 et 1990

Programmes tripartites / Partenaires dans la croissance

- Les programmes tripartites visaient des produits particuliers, en fonction des besoins régionaux

- Les programmes de protection du revenu ont introduit le Régime d’assurance-revenu brut, un soutien fondé sur le revenu, et les économies subventionnées du Compte de stabilisation du revenu net

- Le Programme d’aide en cas de catastrophe liée au revenu agricole a été le premier programme à prévoir un « soutien au revenu en cas de catastrophe » en fonction des marges de la totalité de l’exploitation

2003 à 2008

Cadre stratégique pour l’agriculture

- Axé sur la GRE et la stabilisation du revenu; a introduit les programmes non liés à la GRE

- Les principaux programmes de GRE étaient le Programme canadien de stabilisation du revenu agricole (couverture de la marge à 100 %) et le Programme d’assurance production

- Thèmes non liés à la GRE : environnement; salubrité et qualité des aliments; innovation; renouvellement; international

- Programmes à coûts partagés selon un ratio de 60:40 fédéral-provincial, applicables à l’échelle nationale

2008 à 2013

Cultivons l’avenir (CA)

- La création de deux nouveaux programmes – Agri-investissement et Agri-relance – répond aux préoccupations concernant les délais de réponse et la prévisibilité du Programme canadien de stabilisation du revenu agricole

- Les programmes de GRE étaient jugés trop exhaustifs, car ils couvraient les risques normaux qui devraient être gérés par les producteurs

- Une souplesse provinciale a été ajoutée aux programmes non liés à la GRE

- Thèmes non liés à la GRE : compétitivité, innovation, priorités de la société et gestion proactive des risques

2013 à 2018

Cultivons l’avenir 2 (CA2)

- Les programmes de GRE ont été modifiés pour encourager les producteurs à gérer les risques normaux, et les gouvernements à se concentrer sur la forte volatilité du marché et les catastrophes

- Investissements pour stimuler l’élaboration d’outils de gestion des risques par le secteur privé, notamment en ce qui concerne les assurances (Agri-risques)

- Une partie des économies découlant de la GRE a été réinvestie dans des initiatives stratégiques (non liées à la GRE)

- Les initiatives stratégiques sont axées sur l’innovation, la compétitivité et le développement des marchés

2018 à 2023

Partenariat canadien pour l’agriculture (PCA)

- Le PCA (2018-2023) maintient l’orientation stratégique de CA2 et répond aux préoccupations du secteur en ce qui concerne la protection offerte par Agri-stabilité en offrant un niveau d’aide plus équitable à tous les producteurs.

2023 à 2028

Partenariat canadien pour une agriculture durable (PCA durable)

- Conformément aux priorités en matière de résilience et de durabilité du PCA durable, les programmes de GRE évoluent au moyen de l’intégration d’éléments de programme liés à la préparation aux changements climatiques et du lancement d’un examen qui vise à déterminer comment ces programmes peuvent contribuer à réduire l’empreinte climatique de l’agriculture et encourager les producteurs agricoles à s’adapter aux changements climatiques.

Programmes de gestion des risques de l’entreprise actuels

On s’attend à ce que les producteurs gèrent leurs risques de manière proactive et à ce que bon nombre d’entre eux aient recours à une combinaison de pratiques à la ferme (par exemple, diversification des cultures) ainsi qu’aux programmes de GRE pour se prémunir contre les pertes, graves et moins graves.

Programmes de GRE FPT à coûts partagés :

- Agri-investissement – offre du soutien en cas de faibles baisses de revenu;

- Agri-stabilité – offre du soutien en cas de baisses de marge importantes;

- Agri-protection – offre du soutien en cas de pertes de production;

- Agri-relance – aide à couvrir les coûts exceptionnels engagés pour se remettre d’une catastrophe naturelle;

Agri-investissement

Compte d’épargne avec contribution de contrepartie du gouvernement pour faire face aux baisses de revenu ou faire des investissements permettant de gérer les risques à la ferme.

- Un compte d’épargne des producteurs, auquel les gouvernements contribuent :

- Les contributions sont fondées sur les ventes nettes admissibles (VNA) d’un producteur – ventes moins les achats de produits admissibles (par exemple, ventes de fleurs ou d’arbres moins les achats de semences ou de semis).

- Les producteurs peuvent déposer jusqu’à 100 % de leurs VNA chaque année, dont le premier 1 % est égalé dollar par dollar par les gouvernements (jusqu’à 10 000 $).

- Il faut d’abord retirer les contributions gouvernementales, qui sont imposables au moment du retrait.

- Il n’y a pas de déclencheur de retrait — les producteurs gèrent leurs comptes comme bon leur semble.

- Il y a plus de 2,6 milliards de dollars dans les comptes Agri-investissement, le solde moyen par compte étant d’environ 29 600 $ (en juillet 2023).

Partage des coûts du programme

- Fédéral, 60 %

- Provincial, 40 %

Exécution du programme

- Fédéral : Manitoba, Colombie-Britannique, Saskatchewan, Terre-Neuve-et-Labrador, Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, Ontario, Alberta, Île-du-Prince-Édouard

- Provincial : Québec

Paiements FPT à ce jour, en janvier 2023 ($)

Cultivons l’avenir 2 (2013-2018) 1 391 273 064 Partenariat canadien pour l’agriculture (2018-2023)

995 142 525 Domaines de couverture ciblés

Soutien d’Agri-investissement

Fluctuations des prix du marché

Oui

Flux de trésorerie des exploitations

Oui

Augmentation des dépenses

Oui

Pertes de production ou de qualité

Oui

Investissements dans les outils de gestion des risques

Oui

Investissements dans les exploitations agricoles

Oui

Agri-stabilité

Programme individuel fondé sur la marge qui aide à faire face aux baisses importantes de la marge causées par la forte volatilité du marché et les catastrophes.

- Offre un soutien aux producteurs dont la marge diminue considérablement (plus de 30 %) au cours d’une année donnée par rapport à leurs marges historiques.

- À compter de 2023, le paiement représente 80 % des baisses de marge.

- Couvre tous les principaux risques liés au revenu d’une exploitation agricole dans le cadre d’un programme (c'est-à-dire, perte de revenu attribuable à des problèmes de production, baisse des prix des produits de base ou augmentation des coûts des intrants).

- La couverture est offerte pour la plupart des produits agricoles et est adaptée aux circonstances individuelles.

- Agri-stabilité a versé plus de 3 milliards de dollars aux producteurs depuis 2013.

Partage des coûts du programme

- Fédéral, 60 %

- Provincial, 40 %

Exécution du programme

- Fédéral : Manitoba, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Terre-Neuve-et-Labrador

- Provincial : Colombie-Britannique, Alberta, Île-du-Prince-Édouard, Québec, Saskatchewan, Ontario

Paiements FPT à ce jour, en janvier 2023 ($)

Cultivons l’avenir 2 (2013-2018) 1 607 553 449 Partenariat canadien pour l’agriculture (2018-2023) 1 445 909 066 Domaines de couverture ciblés

Soutien d’Agri-stabilité

Fluctuations des prix du marché

Oui

Flux de trésorerie des exploitations

Non

Augmentation des dépenses

Oui

Pertes de production ou de qualité

Oui

Investissements dans les outils de gestion des risques

Non

Investissements dans les exploitations agricoles

Non

Agri-protection

Protection contre les risques naturels (c'est-à-dire, sécheresse, inondation, vent, gel, pluies ou chaleur excessives, neige, pertes causées par des maladies incontrôlables, infestation d’insectes et animaux sauvages).

- Offre une protection contre les baisses de production attribuables à des risques naturels (par exemple, vent, gel, pluies ou chaleur excessives, neige, maladies et ravageurs)

- Les régimes d’assurance sont conçus par les administrations provinciales pour répondre aux besoins régionaux :

- Les provinces surveillent l’industrie (par exemple, nouvelles cultures, nouvelles techniques de production) et répondent aux besoins des producteurs en élaborant ou en adaptant des régimes d’assurance qui comblent les lacunes dans la couverture.

- Les producteurs choisissent les produits à assurer, le type de programme et le niveau de couverture, et les gouvernements paient une partie du coût des primes.

- En général, 60 % des primes sont payées par les gouvernements, et ceux-ci couvrent la totalité des coûts d’administration du programme.

- Des indemnités sont versées lorsque le volume ou la qualité de la production tombe en deçà du niveau de production assuré.

Partage des coûts du programme

- Fédéral, 36 %

- Provincial, 24 %

- Producteur, 40 %

Exécution du programme

- Provincial : les 10 provinces

Paiements FPT à ce jour, en janvier 2023 ($)

Cultivons l’avenir 2 (2013-2018) 5 171 822 278 Partenariat canadien pour l’agriculture (2018-2023) 5 485 309 238 Domaines de couverture ciblés

Soutien d’Agri-protection

Fluctuations des prix du marché

Non

Flux de trésorerie des exploitations

Non

Augmentation des dépenses

Non

Pertes de production ou de qualité

Oui

Investissements dans les outils de gestion des risques

Non

Investissements dans les exploitations agricoles

Non

Agri-relance

Cadre FPT qui facilite la mise en œuvre des mesures d’intervention élaborées par les gouvernements fédéral et provinciaux en cas de catastrophes naturelles, d’infestations de ravageurs ou d’éclosions.

- Mécanisme permettant aux gouvernements FPT d’élaborer des initiatives individuelles pour faire face à des catastrophes particulières selon des critères prédéfinis.

- Le cadre prévoit :

- un protocole pour l’interaction FPT;

- une définition de la catastrophe pour pouvoir déterminer lorsqu’une intervention est justifiée;

- des lignes directrices sur le type d’aide à fournir.

- Vise à aider à assumer les coûts exceptionnels nécessaires pour la relance après une catastrophe, et non à remplacer la protection offerte par les programmes Agri-protection, Agri-stabilité et Agri-investissement.

- Ne vise pas à fournir une aide en cas de catastrophes récurrentes, car une catastrophe récurrente pourrait indiquer qu’il faut chercher des options à plus long terme.

Partage des coûts du programme

- Fédéral, 60 %

- Provincial, 40 %

Exécution du programme

- Fédéral : au cas par cas

- Provincial : les 10 provinces

Paiements FPT à ce jour, en juillet 2023 ($)

Cultivons l’avenir 2 (2013-2018) 38 508 993 Partenariat canadien pour l’agriculture (2018-2023) 861 275 334 Domaines de couverture ciblés

Soutien d’Agri-relance

Fluctuations des prix du marché

Non

Flux de trésorerie des exploitations

Non

Augmentation des dépenses

Oui

Pertes de production ou de qualité

Non

Investissements dans les outils de gestion des risques

Non

Investissements dans les exploitations agricoles

Non

Programmes de gestion des risques de l’entreprise additionnels

Programmes de gestion des risques relevant exclusivement du gouvernement fédéral :

- L’assurance des prix du bétail (APB; ouest du Canada) permet aux producteurs de bovins et de porcs de contracter une assurance contre les baisses de prix imprévues, offrant ainsi une protection contre la volatilité du marché. Les producteurs paient 100 % des primes, tandis que les gouvernements FPT paient les coûts d’administration et le financement du déficit d’assurance couvert par le Canada. Le total des primes de l’APB recueillies se chiffre à 11,8 millions de dollars pour 2021-2022, à 15,6 millions de dollars pour 2022-2023 et à 8,1 millions de dollars en juin 2023 pour 2023-2024 (l’année de programme se termine en mars 2024).

- Le Programme de paiements anticipés est un programme de garantie de prêts qui offre aux producteurs un accès facile à des avances de fonds à faible taux d’intérêt en fonction de leur production future afin de fournir des liquidités et une certaine souplesse pour la commercialisation (un prêt annuel moyen de 2,8 milliards de dollars); et

- La Loi canadienne sur les prêts agricoles est un programme de garantie de prêt conçu pour que les producteurs aient plus facilement accès à des prêts, afin d’établir, d’améliorer et de développer des exploitations agricoles (prêts annuels moyens de 75 millions de dollars).

Améliorations aux programmes de gestion des risques de l’entreprise dans le cadre du Partenariat canadien pour une agriculture durable

Les gouvernements FPT, qui continuent de collaborer à l’amélioration des programmes de GRE, ont convenu des points suivants :

- Entreprendre un processus d’examen pour évaluer comment les programmes de GRE peuvent contribuer positivement à réduire l’incidence de l’agriculture sur les changements climatiques, afin d’encourager les producteurs agricoles à s’adapter aux changements climatiques. L’examen évaluera également les conséquences financières des changements climatiques sur les programmes de GRE;

- Augmenter le taux d’indemnisation d’Agri-stabilité de 70 % à 80 % afin de mieux soutenir les producteurs en cas de besoin;

- Exiger que les grandes exploitations (ventes nettes ajustées de à 1 million de dollars ou plus) fassent l’objet d’une évaluation des risques agroenvironnementaux (par exemple, plan agroenvironnemental) d’ici 2025 pour pouvoir participer à Agri-investissement;

- Explorer la possibilité d’un modèle d’Agri-stabilité simplifié et accéléré;

- Dans le cadre d’Agri-protection, permettre aux provinces d’offrir aux producteurs un partage des coûts de l’ensemble de leur exploitation comme protection de rechange pour favoriser la diversification et la diminution des primes des producteurs;

- Offrir des rabais sur les primes d’Agri-protection aux producteurs qui adoptent des pratiques de gestion bénéfiques pour l’environnement qui réduisent aussi les risques liés à la production. Les provinces conviennent de mettre en œuvre un rabais pour l’adoption d’au moins une pratique de gestion bénéfique pendant la durée du cadre;

- Continuer d’explorer la possibilité d’un programme d’assurance du revenu de l’ensemble de l’exploitation agricole.

-

Catastrophes naturelles – sécheresse et feux de forêt

Agri-relance

Cadre fédéral-provincial-territorial (FPT) qui facilite la mise en œuvre des mesures d’intervention élaborées par les gouvernements fédéral et provinciaux en cas de catastrophes naturelles, d’infestations de ravageurs ou d’éclosions.

- Mécanisme permettant aux gouvernements FPT d’élaborer des initiatives individuelles pour faire face à des catastrophes particulières selon des critères prédéfinis.

- Le cadre prévoit :

- un protocole pour l’interaction FPT;

- une définition de la catastrophe pour pouvoir déterminer lorsqu' une intervention est justifiée;

- des lignes directrices sur le type d’aide à fournir.

- Vise à aider à assumer les coûts exceptionnels nécessaires pour la relance après une catastrophe, et non à remplacer la protection offerte par les programmes Agri-protection, Agri-stabilité et Agri-investissement (l’ensemble de programmes de gestion des risques de l’entreprise [GRE]).

- Ne vise pas à fournir une aide en cas de catastrophes récurrentes, car une catastrophe récurrente pourrait indiquer qu’il faut chercher des options à plus long terme.

Partage des coûts du programme

- Fédéral, 60 %

- Provincial, 40 %

Exécution du programme

- Fédéral : au cas par cas

- Provincial : les 10 provinces

Paiements FPT à ce jour, en date de juillet 2023 ($)

Cultivons l’avenir 2 (2013-2018) 38 508 993

Partenariat canadien pour l’agriculture (2018-2023) 861 275 334 Domaines de couverture ciblés

Soutien d’Agri-relance

Fluctuations des prix du marché

Non

Flux de trésorerie des exploitations

Non

Augmentation des dépenses

Oui

Pertes de production ou de qualité

Non

Investissements dans les outils de gestion des risques

Non

Investissements dans les exploitations agricoles

Non

Cadre d’Agri-relance

Agri-relance prévoit un processus permettant aux gouvernements FPT de mettre en œuvre, dans certaines circonstances déterminées, des initiatives ponctuelles destinées à aider les producteurs touchés par une catastrophe naturelle, une maladie ou une infestation de ravageurs.

L’objectif du cadre d’Agri-relance est d’aider les producteurs à faire face aux coûts exceptionnels associés à la reprise de leurs activités commerciales aussitôt que possible après une catastrophe.

D’autres programmes de GRE sont offerts pour aider les producteurs à assumer les pertes de production ou de revenu.

Les interventions d’Agri-relance prévoient généralement une pleine participation aux programmes de GRE offerts.

Les initiatives du programme Agri-relance sont déterminées par des évaluations conjointes fondées sur les renseignements fournis par la province ou le territoire qui demande l’aide.

Agri-relance s’inscrit dans le cadre d’une intervention générale du gouvernement du Canada en cas de catastrophe. La mise au point des interventions au titre d’Agri-relance dépend souvent de la mise au point d’autres interventions gouvernementales n’étant pas liées à l’agriculture, prévues notamment dans le cadre des Accords d’aide financière en cas de catastrophe du gouvernement fédéral mis en œuvre par Sécurité publique Canada.

Agri-relance — sécheresse et feux de forêt en 2023

Compte tenu des phénomènes météorologiques extrêmes des dernières années, Agri-relance s’est avéré un outil important.

Récemment, la Colombie-Britannique, l’Alberta et la Saskatchewan ont présenté à Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) des demandes officielles d’évaluation au titre du programme Agri-relance visant les répercussions des conditions de sécheresse actuelles. AAC a également reçu une demande de l’Alberta concernant les feux de forêt.

- En ce qui concerne les feux de forêt, l’Alberta souhaite attendre la fin de la saison avant de fournir les renseignements requis pour une évaluation. L’évaluation de la Colombie-Britannique portera à la fois sur les répercussions des feux de forêt et de la sécheresse.

- En ce qui concerne les conditions de sécheresse, les représentants d’AAC travaillent actuellement avec leurs homologues provinciaux sur les évaluations conjointes afin de déterminer si la catastrophe répond aux critères du cadre d’Agri-relance.

- Ces évaluations permettront de déterminer si les initiatives d’Agri-relance sont justifiées et d’établir la nature du soutien nécessaire pour aider les producteurs à faire face aux coûts exceptionnels liés à la reprise de leurs activités.

- L’intervention d’Agri-relance visant la sécheresse de 2021, qui prévoyait un soutien aux provinces de l’Ouest et à l’Ontario, a coûté près de 440 millions de dollars (contribution de 60 % du gouvernement fédéral).

- Les interventions du programme Agri-relance pour faire face à la sécheresse actuelle nécessiteraient des autorisations supplémentaires en matière de politiques et de financement, excédant le budget annuel standard de 118 millions de dollars.

-

Politique alimentaire pour le Canada

Qu’est-ce qu’une politique alimentaire?

Cadre

Une vision globale, des principes directeurs et des résultats à long terme favorisant une approche fondée sur les « systèmes alimentaires » qui tient compte des liens entre les personnes, les processus et les produits touchés par tous les aspects de l’approvisionnement en denrées alimentaires et de ses incidences sociales, sanitaires, environnementales et économiques.

Collaboration

Des structures de gouvernance et une mobilisation inclusive qui favorisent une approche à laquelle tous les intervenants peuvent participer en vue d’une collaboration entre les ministères fédéraux et avec les différents acteurs et partenaires du système alimentaire, y compris le secteur, la société civile, le milieu universitaire et les peuples autochtones.

Initiatives

Des investissements coordonnés dans des domaines d’action à court terme au sein de plusieurs ministères et organismes qui cherchent à résoudre les problèmes émergents des systèmes alimentaires et à combler les principales lacunes des programmes fédéraux liés à l’alimentation.

Politique alimentaire pour le Canada

Vision

Toutes les personnes vivant au Canada peuvent avoir accès à une quantité suffisante d’aliments salubres, nutritifs et diversifiés sur le plan culturel. Le système alimentaire du Canada est résilient et novateur, protège notre environnement et soutient notre économie.

Résultats à long terme

- Amélioration des résultats pour la santé liés à l’alimentation

- Croissance économique inclusive

- Communautés florissantes

- Liens accrus au sein des systèmes alimentaires

- Pratiques alimentaires durables

- Robustes systèmes alimentaires autochtones

Principes directeurs

- Inclusion et diversité

- Réconciliation

- Collaboration

- Innovation

- Durabilité

- Données probantes et imputabilité

Domaines d’action à court terme

- Aider les collectivités canadiennes à avoir accès à des aliments sains

- Faire des aliments canadiens le premier choix des consommateurs au Canada et à l’étranger

- Assurer la sécurité alimentaire dans les collectivités nordiques et autochtones

- Réduire le gaspillage alimentaire

Gouvernance de la politique alimentaire

Conseil consultatif de la politique alimentaire du Canada

- Organisme consultatif externe qui reflète les divers points de vue de différents acteurs du système alimentaire, notamment du domaine de la santé, des services sociaux, du milieu universitaire et de l’industrie.

- Fournit à la ministre des conseils visant à améliorer les systèmes alimentaires du Canada.

- Lancé avec 24 membres en février 2021; il compte actuellement 19 membres.

- On prépare actuellement la relève des membres; le processus de candidature a été ouvert le 6 juillet.

- La ministre a proposé une nouvelle orientation pour le Conseil, qui a été mise en œuvre lors de la première réunion en personne en novembre 2022.

Comité interministériel sur la politique alimentaire

Tribune permettant aux sous-ministres adjoints (SMA) de discuter de l’amélioration de la cohérence entre les politiques fédérales liées à l’alimentation, qui constitue également un point de convergence entre les comités qui ont une incidence sur l’alimentation ou qui sont touchés par l’alimentation.

Comprend des représentants de :

- Agence canadienne d’inspection des aliments

- Santé Canada

- Agence de la santé publique du Canada

- Pêches et Océans Canada

- Environnement et Changement climatique Canada

- Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada

- Services aux Autochtones Canada

- Statistique Canada

- Innovation, Science et Développement économique Canada

- Emploi et Développement social Canada

- Secrétariat du Conseil du Trésor

- Affaires mondiales Canada

Initiatives liées à la politique alimentaire

Aider les collectivités canadiennes à avoir accès à des aliments sains (sur la bonne voie)

- Fonds des infrastructures alimentaires locales (70 millions de dollars sur 5 ans) (AAC)

- Lutte contre la fraude alimentaire (24,4 millions de dollars sur 5 ans) (ACIA)

- Intervention contre la COVID-19 Fonds d’urgence pour la sécurité alimentaire (330 millions de dollars) (AAC)

Faire des aliments canadiens les aliments de premier choix au Canada et à l’étranger (sur la bonne voie)

- Initiative Agri-communication (25 millions de dollars sur 5 ans) (AAC)

- Volet 1 : Promotion de l’agriculture durable

- Programme Agri-communication (8 millions de dollars sur 3 ans)

- Campagne Du cœur dans chaque bouchée / Programme renouvelé de la marque Canada

- Volet 2 : Amélioration de la compréhension par le secteur de l’évolution de la demande des consommateurs

- Volet 1 : Promotion de l’agriculture durable

Appuyer la sécurité alimentaire dans les communautés nordiques et autochtones (sur la bonne voie)

- Fonds des initiatives pour les communautés nordiques isolées (15 millions de dollars sur 5 ans) (Agence canadienne de développement économique du Nord)

Réduire le gaspillage alimentaire (sur la bonne voie)

- Défi de réduction du gaspillage alimentaire (20 millions de dollars sur 4 ans) (AAC)

- Leadership fédéral en réduction du gaspillage alimentaire (6,3 millions de dollars sur 5 ans dans les autorisations existantes) (AAC)

- Intervention contre la COVID-19, Programme de récupération d’aliments excédentaires (50 millions de dollars) (AAC)

Jalon

2015

- Lettre de mandat de la ministre lui demandant de s’engager à élaborer une politique alimentaire

2017

- Tables rondes approfondies avec les intervenants, séances dirigées par les organisations autochtones nationales (OAN) et participation en ligne de 45 000 Canadiens

2018

- Publication du rapport sur les consultations

2019

- Budget de 2019 et lancement ministériel de la Politique alimentaire pour le Canada : Tout le monde à table

- Fonds des infrastructures alimentaires locales (70 millions de dollars, y compris des montants complémentaires en 2021 et en 2023)

- Fonds des initiatives pour les communautés nordiques isolées (15 millions de dollars)

2020

- Défi de réduction du gaspillage alimentaire (20 millions de dollars)

- Programme de lutte contre la fraude alimentaire (24,4 millions de dollars)

- Réaction à la COVID-19

- Fonds d’urgence pour la sécurité alimentaire (330 millions de dollars)

- Programme de récupération d’aliments excédentaires (50 millions de dollars)

2021

- Conseil consultatif de la Politique alimentaire du Canada et Programme Agri‑communication (8 millions de dollars)

- Sommet sur les systèmes alimentaires des Nations Unies

2023

- Marque Canada et Campagne Du cœur dans chaque bouchée

Politique alimentaire de 2019-2024 – Bilan

Succès

- Le Canada est maintenant un chef de file mondial dans la promotion de l’approche des systèmes alimentaires et dans le soutien des efforts internationaux (Nations Unies, Organisation de coopération et de développement économiques, G7/G20).

- Maintien de l’alignement sur les priorités du gouvernement, conformément aux engagements pris dans les lettres de mandat de la ministre de 2019 et de 2021.

- Contribution à l’élargissement du mandat du Ministère de manière à prendre en compte les enjeux et les intervenants des systèmes alimentaires au-delà du secteur de l’agriculture et de l’alimentation.

- Mise en place d’une plateforme qui a permis de réunir rapidement divers intervenants et de passer à un soutien d’urgence aux systèmes alimentaires pendant la pandémie de COVID-19.

- Les investissements dans l’infrastructure alimentaire locale pour soutenir la sécurité alimentaire ont comblé une lacune importante des programmes fédéraux.

- Le Défi de réduction du gaspillage alimentaire a introduit un nouveau modèle de financement à AAC, qui permet d’accélérer très efficacement le franchissement des étapes initiales des innovations.

Occasions et possibilités

- Améliorer la cohérence entre les politiques qui ont une incidence sur l’alimentation ou qui sont influencées par celle-ci et harmoniser les mesures dans l’ensemble des systèmes alimentaires du Canada.

- Établir un cadre de suivi comprenant des indicateurs pancanadiens sur les systèmes alimentaires et un rapport annuel sur les résultats partagés et la cohérence entre les politiques alimentaires du gouvernement du Canada.

- Accroître la collaboration directe et véritable avec les partenaires autochtones afin de faire progresser les priorités qu’ils auront déterminées d’eux-mêmes.

- Soutien supplémentaire à la participation des groupes en quête d’équité.

- Améliorer la coordination des investissements fédéraux soutenant les solutions communautaires pour aborder les multiples dimensions de la sécurité alimentaire.

- Élaborer une stratégie visant à réduire les pertes et le gaspillage de denrées alimentaires dans l’ensemble du système alimentaire en s’appuyant sur les investissements réalisés à ce jour et en encourageant les partenariats entre les chaînes d’approvisionnement.

Renouvellement de la politique alimentaire – Contexte

Recommandations des intervenants

- Conseil consultatif

- Dialogues du Sommet sur les systèmes alimentaires des Nations Unies

- Organisations autochtones nationales

- Participation ponctuelle

Défis actuels et nouveaux

- Abordabilité des denrées alimentaires pour les personnes à faible revenu

- Perturbations de la chaîne d’approvisionnement

- Systèmes alimentaires autochtones autodéterminés

- Coût de renonciation des pertes et du gaspillage de denrées alimentaires

Nouveaux engagements

- Fonds de lutte contre le gaspillage alimentaire (lettre de mandat de 2021)

- Plan d’action pour la réduction des pertes et du gaspillage de denrées alimentaires (Sommet des leaders nord-américains de 2023)

- Document sur la démarche nationale

- Réponse du gouvernement aux rapports du Bureau du vérificateur général et du Comité permanent des comptes publics (PACP) sur la protection du système alimentaire canadien

Politique alimentaire de 2024-2029 – Perspectives

Le financement du programme prendra fin en 2024 et nous entreprenons un travail stratégique pour produire une politique alimentaire renouvelée.

- Mobilisation d’autres ministères au niveau opérationnel; comité interministériel des SMA sur la politique alimentaire.

- Le Conseil consultatif de la politique alimentaire du Canada a formulé des conseils sur la mise en œuvre de la politique et du programme à ce jour, en ciblant des possibilités d’améliorer la cohérence de la politique et du programme.

Dans quatre domaines clés, les interventions fédérales permettraient de consolider les progrès réalisés à ce jour, de respecter les engagements du gouvernement, de répondre aux commentaires des intervenants et de relever d’importants défis liés aux systèmes alimentaires.

- Systèmes alimentaires communautaires résilients

- Réduction des pertes et du gaspillage de denrées alimentaires

- Renforcement des systèmes alimentaires autochtones

- Promotion d’aliments canadiens nutritifs

Il est également possible d’améliorer les mécanismes de soutien de la politique alimentaire.

- Mettre davantage l’accent sur les moyens de mise en œuvre dans le cadre stratégique.

- Supprimer les obstacles financiers à la participation des groupes en quête d’équité et établir des mécanismes pour soutenir une élaboration conjointe à long terme à l’échelle du Ministère avec les partenaires autochtones.

- Renforcer une approche pangouvernementale en améliorant la coordination, la cohérence et la collaboration, notamment en matière de données et de suivi.

-

Inflation, hausse des coûts des intrants et des prix des aliments

Inflation

À la fin de 2021, l’inflation mensuelle de l’indice des prix à la consommation (IPC) a commencé à s’accélérer au Canada. Après l’invasion de l’Ukraine par la Russie, l’IPC mensuel global au Canada a atteint un sommet de 8,1 % en juin 2022.

Inflation des prix des aliments

Depuis l’hiver 2021-2022, le rythme de l’inflation des prix des aliments au détail s’est accéléré et est demeuré plus élevé que l’inflation globale des prix au Canada. Après l’invasion de l’Ukraine par la Russie, les prix des aliments au détail sont demeurés élevés.

Après les fortes hausses du taux d’intérêt de la Banque du Canada, l’inflation mensuelle globale des prix au Canada a beaucoup ralenti et a chuté à 2,8 % en juin 2023. Toutefois, l’inflation des prix des aliments au détail au Canada demeurait supérieure à 9 % en juin 2023.

La hausse des prix des aliments a un effet négatif sur la sécurité alimentaire des Canadiens à faible revenu, en particulier des ménages monoparentaux, des Autochtones, des nouveaux immigrants, et des personnes vivant dans des régions éloignées et rurales.

Plusieurs raisons ont été invoquées pour expliquer la hausse de l’inflation des prix au Canada et dans le monde : les effets persistants des perturbations de la chaîne d’approvisionnement liées à la pandémie de COVID-19, les pénuries de main-d’œuvre, la hausse des prix de l’énergie, la hausse du dollar américain et l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Figure 1 : Augmentations sur 12 mois des indices mensuels des prix à la consommation au Canada, de janvier 2021 à juin 2023.

Source : Statistique Canada

[Description de l’image ci-dessous]

Graphique illustrant les augmentations sur 12 mois de l’indice mensuel des prix à la consommation au Canada, de janvier 2021 à juin 2023. Le graphique compare l’augmentation des prix d’une année à l’autre de tous les articles (c’est-à-dire l’inflation globale des prix) par rapport aux aliments achetés en magasin (c’est-à-dire l’inflation des prix des aliments au détail). Il indique également la date importante de l’invasion de l’Ukraine par la Russie (le 24 février 2022) pour montrer comment les prix ont continué de demeurer élevés après cet événement.

Depuis l’hiver 2021-2022, le rythme de l’inflation des prix des aliments au détail s’est accéléré et est demeuré plus élevé que l’inflation globale des prix au Canada. Après l’invasion de l’Ukraine par la Russie, les prix des aliments au détail sont demeurés élevés.

Après les fortes hausses du taux d’intérêt de la Banque du Canada, l’inflation globale des prix au Canada a beaucoup ralenti et a chuté à 2,8 % en juin 2023. Toutefois, l’inflation des prix des aliments au détail au Canada demeurait supérieure à 9 % en juin 2023.

Augmentations sur 12 mois des indices mensuels des prix à la consommation au Canada, de janvier 2021 à décembre 2021.

Janv-21

Févr-21

Mars-21

Avr-21

Mai-21

Juin-21

Juil-21

Août-21

Sept-21

Oct-21

Nov-21