L'indicateur du phosphore (nom officiel : indicateur du risque de contamination de l'eau par le phosphore) permet d'évaluer le risque de contamination des eaux de surface par le phosphore dans les régions agricoles du Canada. Cet indicateur a permis de suivre le risque attribuable au phosphore provenant des activités agricoles au Canada, de 1981 à 2016.

État et tendance d'ensemble

Le risque de contamination de l’eau par le phosphore est resté globalement stable au Canada de 1981 à 2016, malgré des changements dans la distribution géographique du risque. Le sud de l’Ontario a observé des réductions dans le risque, passant de « très élevé » à « élevé ». Le Québec et les provinces atlantiques ont vu des augmentations dans le risque qui ont été modérées par des sols avec une haute capacité de rétention du phosphore. Quelques régions des Prairies ont vu des augmentations de risque, mais ceux-ci passaient généralement des catégories « très faible » à « faible » ou « modéré ».

La carte interactive qui suit permet d’agrandir et d’explorer différentes régions. À noter que dans les Prairies, le risque est considéré comme moyen, avec des zones à risque faible et très faible dans le nord et le centre, et des zones à risque élevé et très élevé dans le sud de la Saskatchewan et du Manitoba de même que dans la région centrale de l’Alberta. Le risque accru dans certaines zones s’explique par la combinaison du facteur source – les concentrations de phosphore du sol sont à la hausse en raison de l’utilisation d’engrais minéraux et du fumier des productions animales – et du facteur transport – le phosphore migre aux plans d’eau de surface. Le risque de contamination est également élevé dans la vallée du bas Fraser, en Colombie-Britannique, et on attribue ce risque accru à une concentration plus élevée d’élevages dans la région. Le risque est plus faible, bien qu’il augmente de façon constante, dans l’est du Canada et dans les provinces de l’Atlantique.

De 1981 à 2016, il y a eu une augmentation du risque dans toutes les régions agricoles du Canada. Cette augmentation est particulièrement évidente dans les Prairies, bien que le risque ait augmenté sensiblement dans certaines régions de l’est du Canada, la région de la rivière de la Paix dans le nord de l’Alberta et la vallée du bas Fraser en Colombie-Britannique.

| Très faible | Faible | Moyen | Élevé | Très élevé |

Utilisez la carte interactive de la figure 2 pour voir l'évolution du risque de contamination de l'eau par le phosphore. La carte utilise une gamme de couleurs, où les couleurs plus foncées indiquent un risque plus élevé pour la période de 1981 à 2016. Le risque présente des changements partout au Canada.

| Diminution du risque de deux catégories ou plus | Diminution du risque d'une catégorie | Aucun changement | Augmentation du risque d'une catégorie | Augmentation du risque de deux catégories ou plus |

Évolution du risque de contamination de l'eau par le phosphore de 1981 à 2016

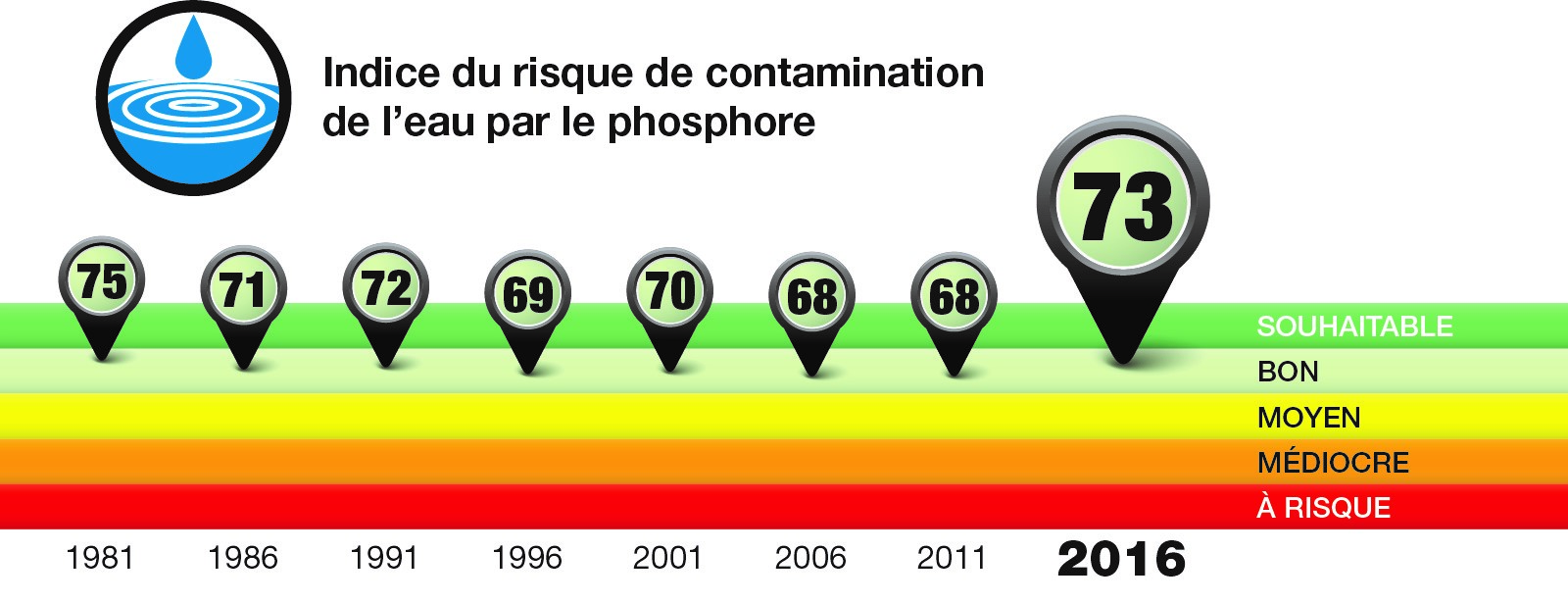

L'état et la tendance de l'indicateur de phosphore peuvent également s'observer dans l'indice de performance ci-dessous.

Description - Figure 3

| Année | Valeur de l'indice |

|---|---|

| 1981 | 75 |

| 1986 | 71 |

| 1991 | 72 |

| 1996 | 69 |

| 2001 | 70 |

| 2006 | 68 |

| 2011 | 68 |

| 2016 | 73 |

En 2016, l’état de l’environnement, du point de vue du phosphore provenant des activités agricoles au Canada, se trouvait dans la catégorie « bon ». L’indice révèle une tendance assez stable. Pour que l’eau soit contaminée par le phosphore, il faut une source de phosphore et un moyen de transport, par exemple un important ruissellement nival ou pluvial. La composante « source » a augmenté quelque peu en raison de l’utilisation d’engrais minéraux au cours des trente dernières années et de l’intensification des productions animales dans certaines régions.

L'indice groupe et généralise les tendances, et il doit donc être considéré comme un outil stratégique donnant une vue d'ensemble de l'état et de la tendance au fil du temps.

Tendances particulières

- Tendance 1 – Le phosphore s'accumule dans les sols du Canada

- Tendance 2 – Les conditions météorologiques affectent le risque de contamination

Voici quelques-unes des autres tendances d'intérêt. Parfois, elles s'observent dans certaines régions et, parfois, elles touchent certains secteurs, comme les industries du bœuf et des produits laitiers. Il ne s'agit pas d'une liste exhaustive; le rapport complet contient d'autres constatations : L'agriculture écologiquement durable au Canada : Série sur les indicateurs agroenvironnementaux - Rapport no 4.

Tendance 1 – Le phosphore s'accumule dans les sols du Canada.

Le phosphore est solidement fixé aux particules du sol de sorte que seule une fraction du phosphore appliqué sous forme d'engrais ou de fumier est disponible pour les cultures au cours de l'année où il est appliqué. De plus, le fumier épandu pour satisfaire aux besoins en azote des cultures leur fournit plus de phosphore qu'elles n'en ont besoin. Par conséquent, la quantité appliquée dépasse souvent la quantité absorbée par la partie récoltée des cultures. Autrement dit, le phosphore s'accumule dans le sol avec le temps, créant un bilan de phosphore positif. En plus d'être soustrait par la récolte, le phosphore accumulé peut être emporté par le ruissellement pluvial ou nival. Plus le stock de phosphore accumulé dans le sol est important, plus la quantité peut être rejetée dans les eaux de ruissellement, créant un risque pour les plans d'eau à proximité. Dans certaines provinces, le bilan du phosphore est plutôt élevé, et le phosphore continue de s'accumuler dans le sol.

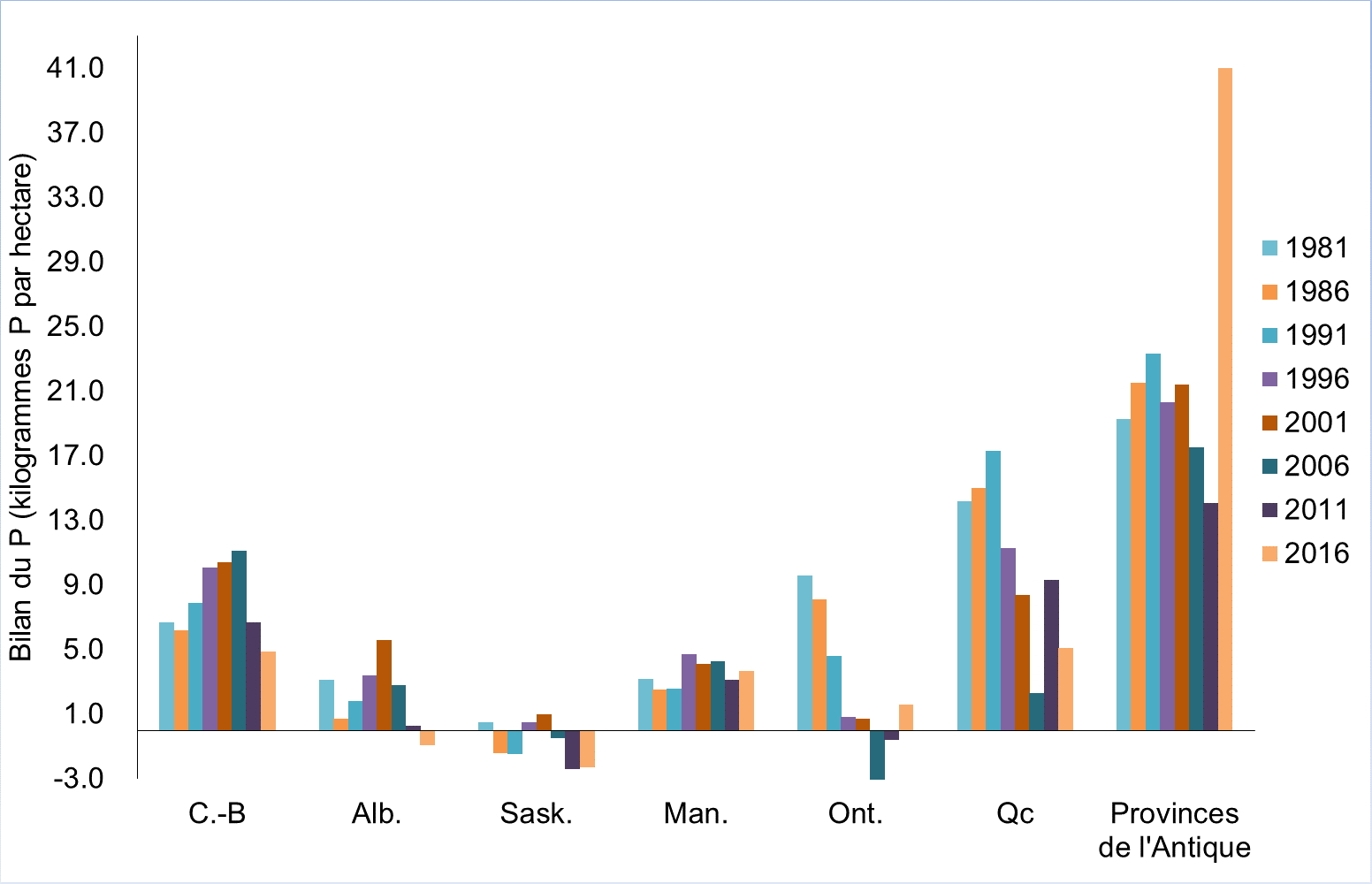

La figure 4 (ci-dessous) montre le bilan annuel du phosphore par province (sauf pour les provinces de l'Atlantique, dont le bilan est combiné) de 1981 à 2016. Les bilans les plus élevés ont été enregistrés dans les provinces de l'Atlantique (productions animales et production de pommes de terre intensives), au Québec (productions animales intensives), en Colombie-Britannique (productions animales et horticoles intensives) et en Ontario. Dans l'est du Canada, la tendance du bilan du phosphore est à la baisse, mais demeure légèrement positive en Ontario. Le sud de l'Ontario a accumulé dans ses sols des stocks de phosphore significatifs avant 1981, ce qui a augmenté le risque de perte de phosphore au début de la période d’étude. C’est maintenant la province qui est le plus près de l'équilibre entre les apports et les retraits de phosphore, le P s'y accumule un peu chaque année dans le sol. En revanche, dans les Prairies, les bilans étaient nuls ou négatifs pour les premiers recensements, mais la tendance a été inversée avec l'intensification de la production agricole et l'augmentation consécutive de l'utilisation d'engrais. C'est au Manitoba que le bilan du phosphore a le plus augmenté.

Description - Figure 4

| 1981 | 1986 | 1991 | 1996 | 2001 | 2006 | 2011 | 2016 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Colombie-Britannique | 6,7 | 6,2 | 7,9 | 10,1 | 10,4 | 11,1 | 6,7 | 4,9 |

| Alberta | 3,1 | 0,7 | 1,8 | 3,4 | 5,6 | 2,8 | 0,3 | −9 |

| Saskatchewan | 0,5 | −1,4 | −1,5 | 0,5 | 1,0 | −0,5 | −2,4 | −2,3 |

| Manitoba | 3,2 | 2,5 | 2,6 | 4,7 | 4,1 | 4,3 | 3,1 | 3,7 |

| Ontario | 9,6 | 8,1 | 4,6 | 0,8 | 0,7 | −4,5 | −0,6 | 1,6 |

| Québec | 14,2 | 15 | 17,3 | 11,3 | 8,4 | 2,3 | 9,3 | 5,1 |

| Provinces Atlantiques | 19,3 | 21,5 | 23,3 | 20,3 | 21,4 | 17,5 | 14,1 | 41 |

*Les provinces de l'Atlantique comprennent le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, l'Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve-et-Labrador.

Tendance 2 – Les conditions météorologiques affectent le risque de contamination

Des versions précédentes de cet indicateur utilisaient les données météorologiques annuelles, qui généraient de grandes variations d’année en année dans la perte apparente de phosphore qui masquaient l’influence des pratiques agricoles. Ce rapport utilise des données météorologiques normalisées qui reflètent des conditions météorologiques normales à chaque endroit, et utilise ces données modèles à chaque année.

Pourquoi cet indicateur est important

Le phosphore est un élément essentiel aux plantes et aux animaux. Il est introduit dans le sol par l'épandage d'engrais inorganiques phosphatés, de fumiers et de biosolides en vue de maintenir le rendement des cultures. Depuis le début des années 1950, l'intensification de la culture et de l'élevage a porté la teneur en éléments nutritifs du sol dans certaines régions à des niveaux excédant les besoins des cultures. Ces surplus ont enrichi le sol et augmenté le risque de transport du phosphore des champs vers les plans d'eau de surface. Les apports excessifs de phosphore contribuent à l'eutrophisation des eaux douces et à la prolifération d'algues, qui peuvent altérer la qualité de l'eau et en restreindre la consommation ou l'utilisation pour la baignade ou d'autres activités récréatives. La perte de phosphore du sol représente un problème environnemental, mais aussi une perte économique pour les producteurs, puisque cet élément nutritif précieux n'est plus disponible pour les cultures.

Les producteurs agricoles peuvent atténuer les risques dus au phosphore en adoptant des pratiques de gestion bénéfiques (PGB) qui réduisent les doses d'application ou empêchent le phosphore d'atteindre les plans d'eau.

Pratiques de gestion bénéfiques

Les stratégies de réduction du risque de contamination de l’eau par le phosphore sont notamment de mieux faire correspondre la quantité de phosphore appliquée au sol et les besoins nutritifs des cultures et de réduire les risques de transport du phosphore jusqu’aux eaux de surface.

L’analyse du sol est une mesure essentielle pour déterminer la quantité de phosphore présente dans un sol avant l’application d’engrais ou de fumier, qui peut être dosée en conséquence. L’ajout aux rotations des cultures de plantes fourragères ou d’autres qui absorbent beaucoup de phosphore aide à en réduire les surplus et à diminuer le bilan du phosphore du sol. Les éleveurs peuvent réduire la quantité de phosphore dans le fumier en passant à des aliments pour animaux contenant l’enzyme phytase, laquelle aide les animaux à digérer le phytate, principale forme de stockage du phosphore chez les végétaux. Vu que le ruissellement est un mode de transport si important, il faut absolument que l’épandage d’engrais et de fumier se fasse lorsque les conditions météorologiques sont adéquates et selon les techniques d’application recommandées. L’établissement de bandes tampons autour des plans d’eau de surface aide à piéger et à filtrer le phosphore particulaire du ruissellement, et l’utilisation d’espèces végétales présentant un intérêt économique dans ces bandes tampons peut aider à compenser les coûts d’établissement et d’entretien de ces zones.

À propos des indices de performance

L'indice de performance agroenvironnementale montre l'état de la performance environnementale et les tendances au fil du temps à partir d'une pondération du pourcentage de terres agricoles dans chaque catégorie d'indicateur, ce qui donne un indice variant de 0 (toutes les terres dans la catégorie la moins souhaitable) à 100 (toutes les terres dans la catégorie la plus souhaitable). Une valeur d’indice en augmentation dans le temps suggère une amélioration de la performance environnementale, tandis qu’une valeur en diminution suggère une détérioration de la performance environnementale.

Indicateurs connexes

- L’indicateur de l’azote permet de suivre le risque de contamination de l’eau par l’azote.

- L’indicateur des coliformes permet de calculer le risque de contamination de l’eau par des coliformes provenant de l’agriculture.

- L’indicateur des pesticides permet de suivre le risque de contamination de l’eau par les pesticides.

Autres ressources et documents téléchargeables

- Pour plus de détails sur cet indicateur, nous vous invitons à consulter la publication intitulée L'agriculture écologiquement durable au Canada : Série sur les indicateurs agroenvironnementaux – Rapport no 4.

- Découvrir et télécharger des données géospatiales concernant cet indicateur et d'autres indicateurs.