Table des matières

- La salinité des sols au Canada : pourquoi est-ce important ?

- Qu’est-ce qui cause la salinité des sols ?

- L’indicateur de risque de salinisation des sols

- État actuel et évolution dans le temps de la salinité des sols au Canada

- Comment peut-on réduire la salinité des sols ?

Sommaire

- La salinisation du sol — l’accumulation d’un excès de sels dans le sol — constitue une menace importante pour les sols agricoles et les ressources en eau dans les provinces des Prairies.

- Elle peut diminuer la productivité agricole, réduire les revenus et mener à la détérioration des ressources en eau.

- L’indicateur de risque de salinisation des sols mesure le risque de salinisation des sols attribuable aux activités agricoles et à d’autres facteurs dans les provinces des Prairies. Il permet également de suivre les changements des niveaux de salinité des sols dans le temps.

- Le risque a fortement diminué dans les Prairies. En 2016, 88 % des terres présentaient un risque très faible de salinisation des sols.

- Le risque de salinisation des sols reste préoccupant dans certaines régions.

- Le risque de salinisation des sols peut être réduit par une gestion efficace de l’eau dans le sol qui limite le mouvement de sels à travers le paysage. Parmi les exemples, citons la réduction de la mise en jachère des terres, l’augmentation de l’utilisation de plantes fourragères vivaces et la mise en œuvre de pratiques de drainage.

La salinité des sols au Canada : pourquoi est-ce important?

La salinisation du sol — l’accumulation d’un excès de sels dans le sol — est une menace importante pour les sols agricoles et les ressources en eau dans les provinces des Prairies. Au fur et à mesure que la salinisation du sol augmente, les plantes doivent composer avec des conditions semblables à celles induites par la sécheresse et perdent leur capacité à absorber des quantités suffisantes d’eau. Cela peut réduire la germination des semences, l’absorption des éléments nutritifs, la croissance des plantes et le rendement des cultures. Une salinité du sol modérée ou grave peut réduire le rendement des cultures d’au moins 50 % chez la plupart des céréales et des oléagineux. La salinisation des sols peut également limiter le choix des espèces de plantes qu’il est possible de cultiver. Certains éléments chimiques présents dans les sols salins peuvent également devenir toxiques pour les plantes. Parfois, la salinité rend les sols non productifs.

Globalement, ces incidences réduisent les revenus des producteurs. En 2006, on estimait qu’une superficie d’environ un (1) million d’hectares dans les Prairies présentait une salinité modérée à sévère. Dans les années 1980, il a été estimé que la salinité des sols réduisait le revenu annuel des producteurs canadiens de 257 millions de dollars.

Outre les incidences en agriculture, le sel des sols salins peut également se déplacer vers les cours d’eau, ce qui entraîne une détérioration des précieuses ressources en eau locales et régionales. On s’attend à ce que le changement climatique augmente le risque de salinisation des sols en raison de l’augmentation des déficits hydriques dans les sols.

Le gouvernement du Canada produit des rapports sur la salinité des sols agricoles. Ces rapports renseignent le public et les autres pays sur l’état de santé des terres agricoles au Canada et indiquent où il faudrait apporter des améliorations aux pratiques agricoles.

Qu’est-ce qui cause la salinité des sols?

La salinisation des sols est un processus naturel. Elle apparaît dans les régions où les déficits hydriques sont fréquents et où les sols et les eaux souterraines présentent des concentrations élevées de sels minéraux (comme le sulfate de sodium, de calcium et de magnésium). C’est dans les régions arides, après des années plus humides que la normale, qu’elle se manifeste le plus rapidement. Les nappes phréatiques hautes amènent les sels près de la surface du sol. Lorsque l’eau est éliminée par transpiration et évaporation, les sels se concentrent dans le sol. Avec le temps, ce processus entraîne la formation de croûtes de sel blanches à la surface du sol ou de cristaux de sels dans le profil du sol.

La salinisation des sols varie en fonction de facteurs environnementaux naturels, tels que les déficits hydriques, la topographie, la teneur en sels du matériau d’origine et des formations géologiques sous-jacentes et la circulation d’eau dans le sol.

Même si la salinisation des sols se produit naturellement dans certains paysages, les pratiques d’utilisation des terres peuvent avoir une incidence sur la gravité et l’étendue de la salinisation en modifiant les voies hydrologiques. Les pratiques d’utilisation des terres qui utilisent efficacement l’eau là où elle tombe réduisent la salinité des eaux souterraines et diminuent l’étendue des régions touchées par la salinisation des sols. Les pratiques agricoles comme la culture continue ou la culture de plantes fourragères vivaces dans les régions montagneuses réduisent la lixiviation dans le sol. D’autre part, la mise en jachère des terres et l’irrigation peuvent élever le niveau de la nappe phréatique et permettre aux sels de se concentrer dans le sol, ce qui peut ajouter des sels aux eaux souterraines, lesquels peuvent alors se déplacer dans d’autres régions.

La sensibilité à la salinité du sol varie selon le type de culture et le stade de développement de la culture. Par exemple, l’orge tolère mieux les sols faiblement salins que le blé, le brome et le mélilot tolèrent les sols modérément salins et les betteraves sucrières sont sensibles à de faibles niveaux de salinité pendant les stades de développement de la germination et de l’émergence.

L’indicateur de risque de salinisation des sols

L’indicateur de risque de salinisation du sol mesure le risque de salinisation des sols attribuable aux activités agricoles et à d’autres facteurs dans les provinces des Prairies. Il permet également de suivre les changements des niveaux de salinité dans le temps. Il tient compte de la salinité actuelle des sols et d’un certain nombre de facteurs liés au paysage et au climat : la topographie (orientation et degré de la pente), le drainage du sol et les déficits hydriques associés aux conditions climatiques pendant la saison de croissance. Il prend également en compte les données relatives à l’utilisation des terres issues du Recensement de l’agriculture fédéral. Cela comprend la quantité de couverture végétale permanente, de cultures annuelles et de terres mises en jachère. Les experts en salinité des sols évaluent le risque de chaque type d’utilisation des terres selon ses incidences sur la salinité des sols. Le risque de salinité augmente par ordre d’importance depuis les cultures annuelles aux jachères, en passant par les couvertures végétales permanentes. La proportion de chaque type d’utilisation des terres dans une région est utilisée pour attribuer le risque global lié au type d’utilisation des terres. Le risque de salinité des sols est réparti en cinq classes de risque relatif : très faible, faible, modéré, élevé et très élevé.

Le gouvernement du Canada calcule l’indicateur de risque de salinisation des sols tous les cinq ans. Il lui permet de suivre l’évolution de la salinité des sols agricoles dans le temps et de déterminer où des changements de pratiques agricoles sont nécessaires.

État actuel et évolution dans le temps de la salinité des sols au Canada

En 2016, le degré de risque de salinité des terres agricoles dans les Prairies a été qualifié de « souhaitable », 88 % des terres étant considérées comme présentant un très faible risque de salinisation.

D’une province à l’autre, le risque de salinisation des sols était plus élevé dans les régions de l’Alberta et de la Saskatchewan qui comportent des zones arides de sols bruns et brun foncé. Au Manitoba, le risque est plus élevé dans les régions de terres noires et humides. L’augmentation du risque est attribuable à d’autres facteurs de risque comme des paysages relativement plats, un mauvais drainage et des eaux souterraines salines près de la surface.

Risque de salinisation des sols dans les Prairies canadiennes 2016

Le risque de salinisation des sols dans les Prairies a diminué depuis 1981. Au cours de cette période, la superficie des terres dans les classes de risque faible, modéré, élevé et très élevé a diminué de 14 %, 5 %, 1 % et 3 %, respectivement. Tandis que la superficie des terres dans la classe de risque très faible a augmenté de 22 %. La superficie des terres dans la classe de risque très faible a augmenté de 36 % en Saskatchewan, de 12 % en Alberta et de 10 % au Manitoba. Le risque a reculé d’au moins une classe de risque dans 59 % des régions de la Saskatchewan, 28 % des régions du Manitoba et 25 % des régions de l’Alberta. Dans les Prairies, une seule région au Manitoba est passée à une classe de risque plus élevé (pour passer d’un risque faible à modéré).

Changement du risque de salinisation des sols dans les Prairies canadiennes de 1981-2016

La salinisation des sols a diminué dans le temps, principalement en raison de la réduction de la mise en jachère des terres et de l’augmentation de l’utilisation de pratiques de couverture végétale permanente des terres. Depuis 1981, la superficie des terres mises en jachère a diminué dans les Prairies de plus de 90 % (8 millions d’hectares). La diminution de la mise en jachère des terres s’explique par plusieurs raisons : l’adoption de pratiques de gestion qui maximisent la production végétale et l’utilisation de l’humidité (par exemple, l’utilisation d’engrais chimiques, l’allongement de la rotation des cultures, la culture continue); l’utilisation d’herbicides chimiques; la conversion de terres marginales par l’établissement de couvert végétal permanent ou de pâturages; la sensibilisation des producteurs aux effets à long terme de la mise en jachère des terres et des pratiques de travail du sol conventionnelles. À quelques exceptions près, la superficie de couverture végétale permanente a augmenté au fil du temps. Depuis 1981, la superficie de couverture végétale permanente dans les Prairies a augmenté de 6 % (2,3 millions d’hectares). Depuis 2011, cependant, la superficie de couverture végétale permanente a diminué en raison de la modification des marchés en faveur des cultures annuelles.

Comment peut-on réduire la salinité des sols?

Même si le risque de salinité des sols a diminué dans les Prairies ces dernières années, il continue d’être un problème pour certains producteurs. Cela est particulièrement vrai lorsque le niveau des nappes phréatiques est haut après des années plus humides que la normale. La réduction du risque de salinisation et l’amélioration des sols salins passent par une gestion efficace de l’eau et du sol. Les pratiques de gestion bénéfiques peuvent aider à atteindre cet objectif en réduisant la circulation d’eau excédentaire et en augmentant l’utilisation des précipitations par les plantes à l’endroit où elles tombent. Celles-ci aideront à contrôler le mouvement des sels dans le paysage.

Pratiques efficaces de gestion des terres et de l’eau :

- Réduction de la mise en jachère des terres.

- Utilisation accrue de plantes fourragères vivaces, de pâturages et de cultures d’arbres et d’arbustes.

- Adoption de techniques de gestion de la neige (par exemple, prévention de la formation de grosses accumulations de neige) afin de favoriser une distribution uniforme de la neige et une réduction de la formation de grandes flaques d’eau au printemps.

- Utilisation accrue du semis direct et du travail réduit du sol pour favoriser une infiltration plus infirme des précipitations dans le sol.

- Utilisation efficace des engrais et du fumier pour favoriser la croissance des plantes cultivées et maximiser leur consommation en eau.

Dans les zones où les nappes phréatiques sont hautes, les pratiques de gestion bénéfiques qui abaissent leur niveau peuvent être utiles :

- Plantation de plantes vivaces à racines profondes et exigeantes en eau. Cela aidera à assécher le sous-sol et à abaisser le niveau de la nappe phréatique.

- Intégration de cultures halotolérantes (tolérantes au sel) dans les régions où la salinité est problématique. Cela maximisera l’utilisation de l’eau et réduira le mouvement des sels à la surface du sol.

- Implantation de plantes fourragères vivaces ou de lisières d’arbres pour réduire l’écoulement des eaux souterraines vers les régions à risque.

- Recours au drainage souterrain, avec des tuyaux en plastique ou en tuiles, pour évacuer l’eau et les sels.

- Utilisation du drainage de surface pour réduire la recharge.

- Surveillance de la profondeur des eaux souterraines dans les régions sensibles pour planifier l’utilisation des terres. Cela permettra également de déterminer les pratiques de gestion bénéfiques les plus appropriées à mettre en œuvre.

Des études plus approfondies sont nécessaires pour :

- comprendre comment les pratiques de travail réduit du sol (aux fins de la conservation du sol) influent sur la circulation de l’eau et la salinité du sol;

- mettre au point une gamme plus large de cultures tolérantes au sel (halotolérantes) pour les régions plus à risque.

- coordonner les efforts entre les districts de conservation et les agences gouvernementales, puisque l’écoulement des eaux souterraines traverse souvent les frontières administratives.

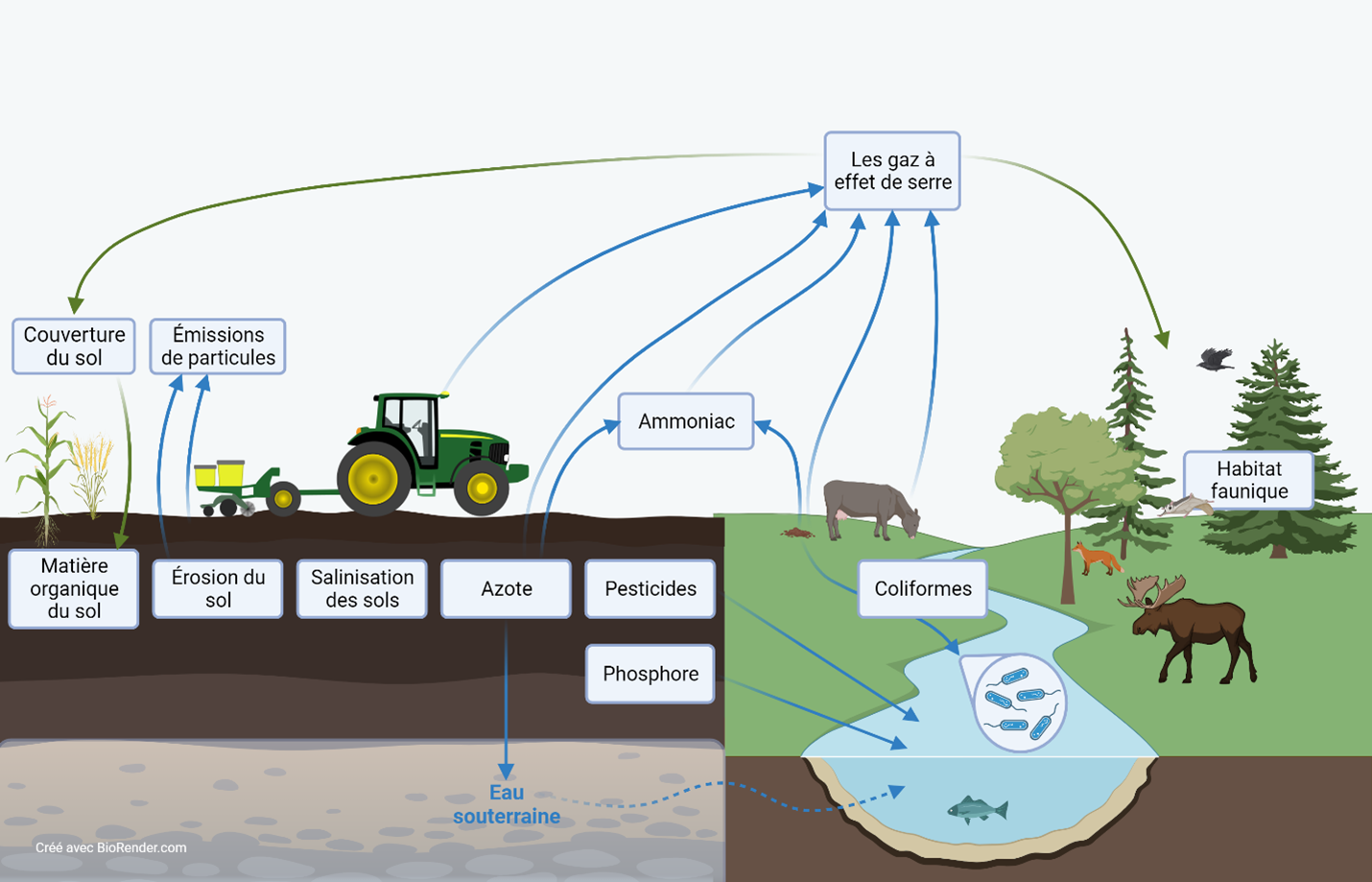

Description de l'image ci-dessus

Une infographie montrant un paysage agricole avec des cultures, un tracteur, de la terre et du bétail en pâturage adjacent à un paysage naturel avec un cours d'eau, une forêt et des animaux sauvages. Des encadrés d'information sont placés pour montrer à quel élément du paysage se rapporte chaque indicateur de durabilité agricole. Des flèches relient certaines zones d'informations pour montrer les interrelations. Un encadré d'information est présent pour chacun des indicateurs suivants : couverture du sol, matières particulaires, matière organique du sol, érosion des sols, salinisation des sols, azote, pesticides, phosphore, ammoniac, gaz à effet de serre, coliformes et habitat faunique.

Les indicateurs agroenvironnementaux (IAE) d’Agriculture et Agroalimentaire Canada sont comme un instantané à fondement scientifique de l’état actuel des performances agroenvironnementales du Canada et de leurs tendances en ce qui concerne la qualité des sols (matière organique du sol, érosion du sol, salinisation des sols), la qualité de l’eau (azote, pesticides, phosphore, coliformes), la qualité de l’air (particules, ammoniac, émissions de gaz à effet de serre) et la gestion des terres agricoles (utilisation des terres agricoles, couverture du sol, habitat faunique). Même si les résultats des indicateurs sont présentés séparément, les agroécosystèmes sont complexes, alors de nombreux indicateurs sont interreliés. Cela signifie que les changements notés concernant un indicateur peuvent être associés à des changements touchant d’autres indicateurs également.

En savoir plus

Indicateur de la salinisation du sol

Indicateurs connexes

- L'indicateur d'érosion des sols permet de suivre l'évolution de la santé des terres canadiennes en fonction du risque d'érosion par le travail du sol ainsi que l'action de l'eau et du vent.

- L'indicateur de la matière organique du sol permet de suivre la salubrité des sols agricoles canadiens en fonction de leur teneur en carbone.

Autres sources et documents à télécharger

Découvrez et téléchargez des données géospatiales concernant cet indicateur et d'autres indicateurs.