Sur cette page

Abréviations

- AAC :

- Agriculture et Agroalimentaire Canada

- R-D :

- Recherche et développement;

- RDT :

- Recherche, développement et technologie;

- SIGS :

- Solution intégrée de gestion des sciences

Sommaire

Objectif

Le Bureau de la vérification et de l’évaluation d’Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) a procédé à l’évaluation du Cadre de collaboration en vue de fournir à la haute direction une évaluation de sa pertinence, de sa conception, de son exécution, de son économie et de son rendement.

Portée et méthode

Les activités du Cadre de collaboration ont été évaluées à l’aide de plusieurs sources de données : examen des documents, des données et de la littérature; entrevues avec le personnel et la direction d’AAC, les scientifiques d’AAC, les bailleurs de fonds des projets et les collaborateurs de projets; analyse bibliométrique et études de cas. L’évaluation était axée sur les activités du Cadre de collaboration menées de 2016-2017 à 2020-2021. Les études de cas ont porté sur le rendement à plus long terme en examinant les projets qui ont débuté avant 2016-2017.

Contexte

Le Cadre de collaboration est une politique d’AAC qui permet aux organisations externes de collaborer avec la capacité scientifique d’AAC ou de la soutenir au-delà des programmes scientifiques officiels d’AAC, comme le programme Agri-science. Les organisations externes fournissent du financement sous forme de contribution en espèces ou en nature à la Direction générale des sciences et de la technologie afin de soutenir les projets de recherche et développement (R-D), tout en tirant parti des investissements fédéraux en nature (personnes, ressources et infrastructure) pour la recherche. Les collaborateurs ou les bailleurs de fonds externes peuvent comprendre des organismes de financement provinciaux, des commissions ou des associations de producteurs, des universités ou des établissements d’enseignement, et le secteur privé.

Dans son évaluation préliminaire 2019-2020 de la science et de la recherche fondamentales, le Bureau de la vérification et de l’évaluation a recommandé une évaluation du Cadre de collaboration, soulignant qu’il s’agit d’une source importante de financement de projets de R-D comportant un processus de prestation complexe et des risques opérationnels connexes.

Constatations

- Le Cadre de collaboration est conforme aux rôles et aux responsabilités d’AAC et du gouvernement, y compris les engagements à l’égard de la science, de l’innovation et de la collaboration.

- Le Cadre de collaboration répond aux besoins et aux priorités de l’industrie en matière de R-D, ce qui permet aux bailleurs de fonds et aux collaborateurs de profiter du vaste réseau d’experts d’AAC et d’autres ressources tangibles en matière de R-D.

- La surveillance stratégique fait défaut au sein du Cadre de collaboration. Le processus d’examen et d’approbation des projets est axé sur l’approbation de projets particuliers et ne permet pas d’avoir une vue d’ensemble de tous les projets du Cadre et du portefeuille scientifique d’AAC. Le Cadre ne dispose pas non plus d’une stratégie pour orienter et permettre l’évaluation de la répartition des ressources. Il existe un potentiel de lacunes dans le traitement des priorités et un risque de duplication des objectifs des projets.

- Malgré la disponibilité des ressources de communication et l’augmentation du soutien et de la participation des centres de recherche et de développement, la mise en œuvre des processus du Cadre de collaboration n’est pas uniforme. Les données sur les extrants ne sont pas saisies de façon uniforme ou complète.

- La coordination et la communication entre AAC et les bailleurs de fonds ou les collaborateurs sont généralement efficaces.

- L’investissement total d’AAC dans le Cadre de collaboration n’est pas connu parce qu’il y a un suivi limité des ressources d’AAC utilisées pour mener les projets du Cadre, ainsi que des coûts de gestion et d’administration du Cadre.

- Le Cadre ne dispose pas d’une stratégie de mesure du rendement.

- Les projets du Cadre de collaboration ont permis d’accroître la base de connaissances du secteur, de générer des produits, des processus et des pratiques, mais l’ampleur de ces résultats n’est pas entièrement connue.

- Le fonctionnement du Cadre a été limité par des facteurs tels qu’une promotion incohérente auprès des intervenants externes et la pandémie de COVID-19. Malgré les difficultés liées à la pandémie, AAC a pu s’adapter dans certaines situations pour assurer la poursuite de la recherche.

- Le Cadre de collaboration est une importante source de financement pour le développement de la capacité de R-D d’AAC et du secteur. Le Cadre facilite les projets de recherche nouveaux ou existants d’AAC et renforce les capacités et l’expertise des scientifiques d’AAC.

Conclusion

Le Cadre de collaboration facilite la collaboration en matière de R-D entre AAC et les intervenants externes, ce qui accroît l’accès de l’industrie à la capacité scientifique d’AAC et favorise l’amélioration et la continuité de la recherche d’AAC. Il est possible de mieux positionner le Cadre de collaboration afin d’assurer une bonne gouvernance et de répondre aux besoins d’AAC en matière de recherche collaborative d’une manière qui s’harmonise avec les autres activités de recherche de la Direction générale des sciences et de la technologie et avec l’orientation future de la gestion des sciences. L’efficience et l’efficacité des collaborations d’AAC pourraient être améliorées par une surveillance stratégique accrue pendant l’examen des propositions. Le Cadre bénéficierait également d’une stratégie de mesure du rendement qui décrit des répercussions et des résultats précis. En outre, l’efficacité du Cadre pourrait être améliorée par une saisie plus uniforme des données sur les projets afin de mieux comprendre les résultats des projets et l’investissement total d’AAC.

Recommandations

Recommandation 1 : Le sous-ministre adjoint de la Direction générale des sciences et de la technologie devrait intégrer des considérations supplémentaires dans le processus de sélection et d’approbation des projets afin de s’assurer que les projets sont coordonnés stratégiquement et alignés sur les objectifs de la Direction générale et les priorités existantes et nouvelles.

Recommandation 2 : Le sous-ministre adjoint de la Direction générale des sciences et de la technologie devrait élaborer une stratégie de mesure du rendement pour le Cadre de collaboration.

Recommandation 3 : Le sous-ministre adjoint de la Direction générale des sciences et de la technologie devrait mettre en place des contrôles supplémentaires pour s’assurer que les données sur les projets sont saisies de manière cohérente et complète.

Réponse et plan d’action de la direction

La direction accepte les recommandations de l’évaluation et a élaboré un plan d’action pour y répondre d’ici avril 2023.

1.0 Introduction

Le Bureau de la vérification et de l’évaluation a effectué une évaluation du Cadre de collaboration d’Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) dans le cadre du plan intégré de vérification et d’évaluation de 2020-2021 à 2024-2025. Cette évaluation a été menée conformément à la Politique sur les résultats du Conseil du Trésor, dans le respect de la Loi sur la gestion des finances publiques. Elle est destinée à éclairer les décisions actuelles et à venir en matière de programmes et de politiques.

2.0 Portée et méthode

L’évaluation a porté sur la pertinence, la conception, l’exécution, l’économie et le rendement du Cadre de collaboration. Elle a porté sur les activités du Cadre de collaboration réalisées de 2016-2017 à 2020-2021. Toutefois, des études de cas ont permis d’évaluer le rendement à plus long terme en examinant les projets qui ont débuté avant 2016-2017. L’évaluation a exclu les projets suivants :

- ceux qui n’ont pas reçu de financement externe (c’est-à-dire les projets qui n’ont reçu que des contributions en nature de la part de collaborateurs);

- ceux couverts par des d’ententes et des protocoles d’ententes internationaux;

- ceux avec des ententes de regroupement;

- ceux examinés par le Bureau du vérificateur général du Canada.

Les activités du Cadre de collaboration ont été évaluées à l’aide de plusieurs sources de données : examen des documents, des données et de la littérature; entrevues avec le personnel et la direction d’AAC, les scientifiques d’AAC, les bailleurs de fonds des projets et les collaborateurs de projets; analyse bibliométrique; et études de cas. Pour connaître les méthodes d’évaluation détaillées, veuillez vous reporter à l’annexe A.

Tout au long du processus d’évaluation, les premières constatations importantes ont été communiquées à la direction et au personnel d’AAC participant au Cadre afin d’éclairer la planification continue.

3.0 Profil du cadre

3.1 Justification du Cadre

Audit de 2010 du Bureau du vérificateur général

Le Cadre de collaboration a été élaboré en réponse à une recommandation du rapport du printemps 2010 de la vérificatrice générale. L’audit de 2010 visait à déterminer si AAC gérait ses activités de recherche d’une manière qui lui permettait de réaliser son orientation stratégique. Cette orientation stratégique reposait en partie sur la Stratégie de science et d’innovation d’AAC de 2006, dont l’un des objectifs était de créer des partenariats en science et en innovation.

L’audit a permis de conclure ce qui suit :

- AAC n’avait pas élaboré et mis en œuvre des plans appropriés pour réaliser son orientation stratégique par le biais de ses partenariats de recherche;

- les processus de surveillance des projets n’étaient pas suivis ou appliqués de façon uniforme dans tous les projets de recherche;

- peu d’analyse du portefeuille de recherche d’AAC dans son ensemble a été effectuée lors de la sélection des projets.

En réponse, AAC s’est engagé à ce qui suit :

- élaborer et mettre en œuvre un cadre de collaboration et des lignes directrices pour appuyer la sélection, la gestion et la surveillance des partenariats;

- déterminer les processus d’approbation, les ressources requises et les échéanciers pour les ententes de partenariat, élaborer les plans de mise en œuvre correspondants, et planifier les dépenses connexes et en rendre compte;

- améliorer les processus de surveillance et de rapport sur le rendement des projets, et renforcer son cadre de mesure du rendement afin d’inclure des objectifs clairs et mesurables pour répondre aux priorités nationales par la recherche afin de faciliter une approche de gestion de projet plus intégrée.

3.2 Description du Cadre

Le Cadre de collaboration est une politique d’AAC qui permet aux organisations externes de collaborer avec la capacité scientifique d’AAC ou de la soutenir au-delà des programmes scientifiques officiels, comme le programme Agri-science. Les organisations externes fournissent du financement sous forme de contribution en espèces ou en nature à la Direction générale des sciences et de la technologie afin de soutenir les projets de recherche et développement (R-D), tout en tirant parti des investissements fédéraux en nature (personnes, ressources et infrastructure) pour la recherche. Les collaborateurs ou les bailleurs de fonds externes peuvent comprendre des organismes de financement provinciaux, des commissions ou des associations de producteurs, des universités ou des établissements d’enseignement, et le secteur privé. Des frais de services scientifiques de 10 % sont imposés sur le financement en espèces reçu par AAC pour aider à soutenir les activités scientifiques du centre de recherche et de développement, et une entente de collaboration en matière de recherche et de développement conclue entre AAC et le ou les partenaires externes décrit les considérations et les exigences liées à la propriété intellectuelle.

Le Cadre de collaboration est un élément du répertoire des programmes de science et de recherche fondamentales, qui englobe les recherches de base menées par AAC. Les projets du Cadre de collaboration fournissent un financement important à la Direction générale des sciences et de la technologie, aident à établir et à renforcer les partenariats de la Direction générale et permettent à AAC de répondre aux priorités de l’industrie. Les principes directeurs du Cadre de collaboration permettent de s’assurer qu’AAC et ses partenaires respectent les conditions de leurs ententes et facilitent l’atténuation de tout risque financier, politique, juridique, environnemental et stratégique.

Les projets du Cadre de collaboration peuvent résulter d’appels de propositions concurrentiels, par lesquels un scientifique soumet une proposition à un organisme de financement externe, ou de discussions amorcées par des scientifiques d’AAC, des collaborateurs ou des bailleurs de fonds.

Les projets du Cadre de collaboration peuvent être à court terme ou stratégiques. Les projets à court terme sont réalisés sur une période de plus de deux semaines, mais de moins de cinq ans, et sont dirigés par un chercheur principal d’AAC. Par contre, les projets stratégiques sont menés sur une période de cinq ans ou plus et sont habituellement dirigés par les directeurs généraux champions, les directeurs de la Recherche, du développement et de la technologie (RDT) ou la Division de l’engagement international d’AAC, avec le soutien de la Division des politiques et des partenariats scientifiques. Les projets stratégiques peuvent comprendre des regroupements, ainsi que des ententes et des protocoles d’ententes internationaux, et visent à contribuer au renforcement de la capacité du système d’innovation canadien.

Le Cadre de collaboration n’a pas été évalué précédemment en tant qu’entité distincte, mais il a été abordé brièvement dans l’évaluation 2016-2017 de Science 2.1.1 d’AAC. Dans son évaluation préliminaire 2019-2020 de la science et de la recherche fondamentales, le Bureau de la vérification et de l’évaluation a recommandé une évaluation du Cadre de collaboration, soulignant qu’il s’agit d’une source importante de financement de projets de R-D comportant un processus de prestation complexe et des risques opérationnels connexes.

3.3 Processus d’examen et d’approbation des propositions

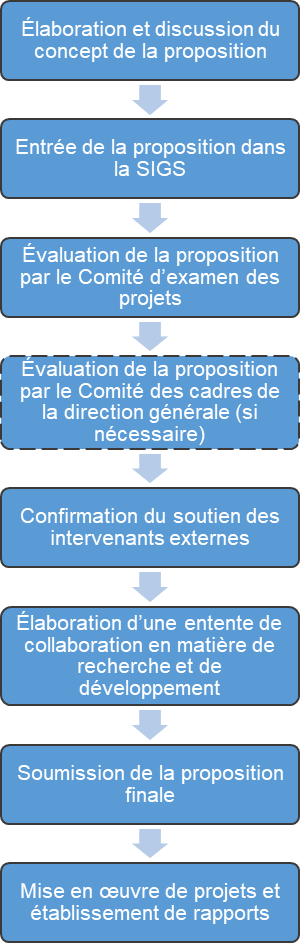

Le Cadre de collaboration est mis en œuvre par les centres de recherche et de développement d’AAC (c’est-à-dire à l’échelle locale) et soutenu par la Direction des partenariats et de la planification de la Direction générale des sciences et de la technologie d’AAC. Les projets du Cadre de collaboration sont proposés, examinés et approuvés selon un processus interne établi avant leur mise en œuvre (voir figure 1). Certaines parties du processus varient en fonction du budget du projet, de sa durée et de la participation internationale au projet.

Figure 1 : Processus d’examen et d’approbation des propositions du Cadre de collaboration

Description de l’image ci-dessous

Figure 1 : Processus d’examen et d’approbation des propositions du Cadre de collaboration

- Élaboration et discussion du concept de la proposition

- Entrée de la proposition dans la SIGS

- Évaluation de la proposition par le Comité d’examen des projets

- Évaluation de la proposition par le Comité des cadres de la direction générale (si nécessaire)

- Confirmation du soutien des intervenants externes

- Élaboration d’une entente de collaboration en matière de recherche et de développement

- Soumission de la proposition finale

- Mise en œuvre de projets et établissement de rapports

Source : Créée par le Bureau de la vérification et de l’évaluation à l’appui de l’évaluation du Cadre de collaboration

Les chefs de projet pour les projets à court terme sont invités à discuter des concepts de la proposition avec le directeur local de la RDT et d’autres personnes, selon les recommandations du directeur de la RDT. La proposition est ensuite examinée et approuvée par le directeur de la RDT du chef de projet.

Toutes les propositions de projets du Cadre sont soumises dans la Solution intégrée de gestion des sciences (SIGS) de la Direction générale des sciences et de la technologie, qui comporte une série d’outils numériques utilisés pour faciliter l’élaboration, l’approbation et la surveillance internes des projets de R-D. La plupart des propositions qui nécessitent moins que 5 % du temps d’un scientifique ne sont pas saisies dans la SIGS.

Les propositions sont ensuite évaluées par le Comité d’examen des projets, qui se compose du directeur local de la RDT (président de l’évaluation), du directeur délégué local de la RDT, du gestionnaire des services intégrés, d’un agent de commercialisation du Bureau de la propriété intellectuelle et de la commercialisation et d’autres personnes au besoin (par exemple, la Division de l’engagement international, si le projet est international). Certaines parties du processus d’évaluation (par exemple, la méthode et la fréquence d’échange de l’information) peuvent être personnalisées au niveau du centre de recherche et de développement. Les projets dont la contribution des collaborateurs est supérieure à 500 000 dollars et les projets à haut risque doivent faire l’objet d’un examen supplémentaire par le Comité des cadres de la direction générale. Les projets stratégiques doivent également être examinés par le Comité des cadres de la direction générale et doivent disposer d’un plan d’affaires.

Une fois les examens requis terminés, le chef de projet est autorisé à confirmer aux intervenants externes qu’AAC souhaite collaborer, ce qui peut impliquer la soumission d’une proposition de recherche à un processus de financement concurrentiel. Une fois le financement externe approuvé, une entente de collaboration en matière de recherche et de développement est élaborée et exécutée par le Bureau de la propriété intellectuelle et de la commercialisation. La validation financière de l’entente est assurée par un agent financier local.

Dans le cadre de l’examen des projets à court terme, le directeur local de la RDT ou un remplaçant est chargé de documenter les décisions de financement, d’approuver les modifications apportées aux propositions et de fournir une assurance de la qualité scientifique. Par la suite, le chef de projet met en œuvre et met à jour le projet et en fait rapport conformément aux exigences de l’entente de collaboration et sous la supervision du directeur local de la RDT. La supervision des projets stratégiques varie en fonction de la portée du projet.

3.4 Ressources

Les projets du Cadre de collaboration sont financés par des recettes nettes en vertu d’un crédit et par des affectations à des fins particulières, qui sont des fonds qu’AAC recueille chaque année auprès d’intervenants externes (par exemple, l’industrie et d’autres ministères) pour des projets de collaboration. Ces fonds sont complétés par des contributions en nature d’AAC. Toutefois, le coût total de la réalisation des projets du Cadre de collaboration pour AAC n’est pas connu.

Entre 2018-2019 et 2020-2021, AAC a reçu près de 45 millions de dollars de bailleurs de fonds externes pour mener des projets de R-D au titre du Cadre de collaboration (voir le tableau 1).

| Exercice | Dépenses des bailleurs de fonds externes ($) |

|---|---|

| 2018–19 | 17 438 000 |

| 2019–20 | 17 857 000 |

| 2020–21 | 9 689 000 |

| Total | 44 984 000 |

|

Remarques Les totaux ont été calculés en utilisant les valeurs arrondies pour chaque exercice. Comme indiqué dans l’évaluation du programme Agri-science, certaines dépenses du programme Agri-science ont été codées par erreur et peuvent donc être incluses dans les valeurs ci-dessus. Source : Données financières, Direction générale des sciences et de la technologie |

|

En 2020-2021, les dépenses engagées par les bailleurs de fonds externes au titre du Cadre de collaboration ont été inférieures à celles des exercices précédents en raison des retards et des annulations d’activités de R-D causés par la pandémie de COVID-19. Voir la section 9.1 pour les répercussions supplémentaires de la pandémie sur les activités de R-D collaborative.

3.5 Résultats attendus

Le Cadre de collaboration a été conçu comme un instrument destiné à soutenir un large éventail de résultats en matière de recherche, de développement et de transfert de technologie dans le secteur agricole et agroalimentaire canadien. Le Cadre n’est pas un programme et il ne dispose pas de stratégie de mesure du rendement. Il n’y a pas de résultats, d’indicateurs ou de cibles spécifiques établis pour la recherche effectuée en vertu du Cadre dans le profil d’information sur le rendement du programme de recherche et de sciences fondamentales de la Direction générale des sciences et de la technologie.

Le programme de recherche et de sciences fondamentales d’AAC vise à atteindre les quatre résultats suivants :

- Résultat immédiat : La base de connaissances du secteur canadien de l’agriculture et de l’agroalimentaire est accrue grâce à la recherche scientifique et novatrice soutenue par AAC

- Résultat à moyen terme : Le réseau national et international des sciences agricoles est renforcé

- Résultat à moyen terme : Des connaissances scientifiques (par exemple, produits, technologies, pratiques de gestion bénéfiques) sont transférées ou disponibles pour un transfert au secteur de l’agriculture et à la communauté scientifique

- Résultat ultime : Le secteur canadien de l’agriculture et de l’agroalimentaire transforme efficacement des idées en nouveaux produits, processus ou pratiques

4.0 Pertinence

4.1 Harmonisation avec les rôles et responsabilités d’AAC et du gouvernement

Le Cadre de collaboration est conforme aux rôles et aux responsabilités d’AAC et du gouvernement, y compris les engagements à l’égard de la science, de l’innovation et de la collaboration.

Le Cadre de collaboration contribue à faire progresser l’une des trois responsabilités principales d’AAC : la science et l’innovation. Comme l’indique le Plan ministériel 2022-2023, cette responsabilité est axée sur l’élargissement des connaissances grâce à des recherches scientifiques et novatrices soutenues et sur la transformation des idées en nouveaux produits, processus ou pratiques.

Le Cadre de collaboration est conforme aux rôles, aux responsabilités et aux priorités du gouvernement fédéral, car il contribue aux engagements nationaux et internationaux liés à l’innovation et aux collaborations/partenariats en matière de R-D. Comme l’indiquent le Programme d’innovation inclusif de 2016 et le Plan pour l’innovation et les compétences de 2017, le Canada doit favoriser davantage les partenariats et les collaborations entre les entreprises, les établissements d’enseignement postsecondaire, les établissements de recherche et le gouvernement. Ces nouvelles collaborations ont le potentiel d’aider à combler les lacunes en matière de commercialisation et à renforcer les chaînes de valeur. Le Cadre de collaboration soutient également le domaine d’action « Excellence scientifique à l’échelle mondiale » du Programme d’innovation inclusive, car il favorise les partenariats avec les entreprises et vise à renforcer les capacités de recherche fondamentale et appliquée.note de bas de page 1 Selon la littérature examinée dans le cadre de cette évaluation, il est de plus en plus nécessaire d’instaurer une collaboration entre le secteur public et le secteur privé et d’investir dans la recherche et le développement afin d’éviter le cloisonnement des opérations et de stimuler l’innovation tout au long de la chaîne de valeur.note de bas de page 2note de bas de page 3

4.2 Harmonisation avec les besoins et les priorités de l’industrie

Le Cadre de collaboration répond aux besoins et aux priorités de l’industrie en matière de R-D, ce qui permet aux bailleurs de fonds et aux collaborateurs de profiter du vaste réseau d’experts d’AAC et d’autres ressources tangibles en matière de R-D.

Le Cadre de collaboration facilite l’accès de l’industrie à la capacité de R-D d’AAC, ce qui permet d’accroître les connaissances et de régler les problèmes existants et émergents touchant le secteur. La durabilité et les changements climatiques, les maladies, la qualité et la salubrité des aliments, la santé des sols, ainsi que la rentabilité ou la compétitivité du secteur, figurent parmi les lacunes et les besoins existants et émergents du secteur relevés par les bailleurs de fonds. Le Cadre de collaboration permet en outre à AAC de mieux connaître les besoins de l’industrie en matière de recherche et, par le fait même, de veiller à ce que ces activités de recherche s’avèrent pertinentes pour l’industrie. Dans tous les groupes d’intervenants, des personnes interrogées ont confirmé à divers degrés que le Cadre répond aux besoins émergents en matière de recherche.

De plus, la plupart des bailleurs de fonds et l’ensemble des collaborateurs ont souligné que sans le soutien d’AAC, certains projets n’auraient pas pu être mis en œuvre ou auraient été mis en œuvre à une plus petite échelle. Tous les bailleurs de fonds et les collaborateurs appréciaient l’expertise, la capacité de mener des projets de recherche ainsi que l’infrastructure et l’équipement d’AAC. Les bailleurs de fonds reconnaissaient que le personnel et le réseau de scientifiques d’AAC possèdent de l’expertise dans un large éventail de domaines, une expertise qui, dans une certaine mesure, ne peut pas être obtenue ailleurs. Les contributions d’AAC ont aidé les collaborateurs à obtenir un soutien financier plus important auprès d’autres sources, à établir un réseau pour leur organisation et à l’élargir, et à mener des projets de plus grande qualité (c’est-à-dire des projets qui utilisent des technologies plus avancées et qui offrent un rendement supérieur au chapitre de la recherche).

4.3 Objectif du Cadre de collaboration

Comme le Cadre de collaboration n’est pas bien intégré dans le portefeuille global de programmes de R-D d’AAC, il est difficile d’évaluer son efficacité à titre d’outil d’habilitation de la R-D. Cette intégration insuffisante peut contribuer à faire en sorte que l’objectif du Cadre de collaboration soit compris de façon inégale par les membres de la direction et du personnel d’AAC.

Le Cadre stratégique de collaboration 2.0 (2015) est une présentation d’orientation qui décrit les types de collaborations en R-D auxquels AAC participe, y compris les processus connexes ainsi que les rôles et les responsabilités des personnes concernées. Selon cette présentation, le Cadre de collaboration définit un processus qui vise à aider AAC à gérer ses collaborations au sein d’un modèle de bonne gouvernance — c’est-à-dire un modèle qui permet de veiller à ce que les projets respectent les priorités gouvernementales et ministérielles, soient alignés sur les stratégies de la Direction générale des sciences et de la technologie et mettent à profit les ressources gouvernementales de manière efficace.

Dans le cadre de l’évaluation, on a interrogé les membres de la direction et du personnel au sujet de l’objectif du Cadre de collaboration. Plusieurs objectifs différents ont été indiqués par ceux-ci, à savoir :

- mobiliser la capacité d’AAC de répondre aux besoins de l’industrie en matière de R-D (objectif indiqué par la moitié des scientifiques interrogés et la plupart des directeurs et des directeurs délégués de la RDT interrogés);

- assurer l’harmonisation des activités de R-D menées en collaboration avec les rôles et les priorités d’AAC (objectif indiqué par la moitié des membres de la direction et du personnel d’AAC interrogés);

- assurer la surveillance des projets de R-D d’AAC menés en collaboration;

- appuyer les efforts de gestion des ressources d’AAC;

- aider AAC à tirer profit de relations plus élargies avec les intervenants et à travailler à l’atteinte d’objectifs qu’AAC partage avec l’industrie.

L’intégration insuffisante de l’objectif du Cadre dans le portefeuille global de programmes de R‑D d’AAC peut être un obstacle à la compréhension uniforme de celui-ci, en plus de rendre difficile la tâche de déterminer où s’inscrit le Cadre dans le processus de planification global de la Direction générale et du ministère et la marche à suivre pour faire rapport des réalisations qui en découle. La présentation sur le Cadre stratégique de collaboration 2.0 et les autres documents traitant du Cadre ne reflètent pas l’évolution de la gestion de la science, la collaboration et le rôle joué par AAC dans les activités de R-D menées dans le secteur.

5.0 Gouvernance

En réponse à l’audit de 2010 du Bureau du vérificateur général, on a élaboré le Cadre de collaboration pour ajouter de la rigueur à la sélection, à la gestion et à la surveillance des collaborations d’AAC en R-D. Cependant, le cadre produit ne répond pas à toutes les constatations de l’audit, notamment à celles liées à l’utilisation d’un modèle de bonne gouvernance, comme l’intégration de la surveillance stratégique dans le processus d’examen et d’approbation des propositions.

5.1 Modèle de bonne gouvernance

Le Cadre de collaboration est conçu de telle sorte qu’il s’appuie sur un modèle de « bonne gouvernance », en veillant à ce que les collaborations soient conformes aux priorités gouvernementales et ministérielles, soient alignées sur les stratégies de la Direction générale des sciences et de la technologie et mettent à profit les ressources gouvernementales de manière efficace. Dans le cadre de ce processus, le Cadre vise à favoriser une gestion adéquate des risques (financiers, politiques, juridiques, environnementaux et stratégiques) et à assurer le respect des politiques ministérielles. Dans le but d’assurer une bonne gouvernance, pour chaque proposition du Cadre, le Comité d’examen des projets évalue les facteurs suivants :

- l’harmonisation avec les rôles du gouvernement fédéral, les priorités ministérielles et les objectifs de la Direction générale;

- les facteurs liés à la gestion du projet, y compris la capacité technique du demandeur, la planification du transfert de connaissances et de technologies, les répercussions et les retombées prévues du projet et la mise à profit des investissements fédéraux;

- les besoins en ressources et les besoins liés aux centres de recherche et de développement pour l’exécution d’activités de recherche;

- le risque lié à la propriété intellectuelle.

Un adjoint de direction s’acquitte du rôle de secrétaire du Comité, veillant ainsi à remplir les formulaires d’évaluation du Comité. Lorsque des préoccupations importantes sont soulevées dans le cadre de l’examen des propositions, le Comité se réunit officiellement pour en discuter. Comme il est indiqué précédemment, le processus de gestion du risque est soutenu plus avant par le fait que les projets à haut risque ou dont la contribution des collaborateurs est supérieure à 500 000 dollars sont examinés par le Comité des cadres de la direction générale.

En outre, le Cadre stratégique 2.0 donne à penser que la bonne gouvernance passe par la coordination, une utilisation responsable des ressources et la surveillance opérationnelle, ainsi que par le respect et l’exécution efficiente des ententes conclues. Cela exige des rôles et des responsabilités clairement définis, une prise de décisions opportune, un examen régulier des budgets et des jalons des projets, ainsi qu’une gestion des écarts observés dans les produits livrables des projets. Dans des documents d’autres ministères fédéraux, on convient que ces pratiques, accompagnées d’un processus d’approbation détaillé ainsi que de normes de présentation régulière de rapports et de mesures du rendement, s’avèrent essentielles à la réussite des partenariats de collaboration.note de bas de page 4note de bas de page 5

5.2 Harmonisation avec les priorités et les objectifs

Dans le cadre du processus d’examen et d’approbation des propositions, le Comité d’examen des projets est chargé de s’assurer que chaque projet est conforme au rôle du gouvernement fédéral (soit qu’il tient compte de l’enjeu représenté par l’accès au marché ou génère des retombées pour le public) et à au moins une priorité ministérielle et un objectif de la Direction générale des sciences et de la technologie.note de bas de page 6note de bas de page 7 Dans chaque formulaire d’évaluation du Comité d’examen des projets, l’harmonisation est évaluée au moyen d’une échelle de zéro à 20.

Afin d’évaluer la mesure dans laquelle les projets du Cadre de collaboration étaient harmonisés avec les priorités fédérales et ministérielles, on a examiné un échantillon des propositions approuvées de 2019-2021, et on est arrivé à la conclusion que la plupart des projets examinés répondaient aux priorités. Cependant, le fait que les priorités soient très générales permet à la plupart des projets de respecter les critères d’harmonisation, mais ne garantit pas que les projets poursuivent des objectifs ministériels précis.

L’évaluation a révélé que la surveillance stratégique fait défaut au sein du Cadre de collaboration. Le processus d’examen et d’approbation des projets est axé sur l’approbation de projets particuliers et ne permet pas d’avoir une vue d’ensemble de tous les projets du Cadre et du portefeuille scientifique d’AAC. Comme l’indique la section 3.1, cette constatation a été consignée dans le rapport de 2010 du Bureau de la vérificatrice générale avant que le Cadre ne soit élaboré. Le Cadre ne dispose pas non plus d’une stratégie pour orienter et permettre l’évaluation de la répartition des ressources.

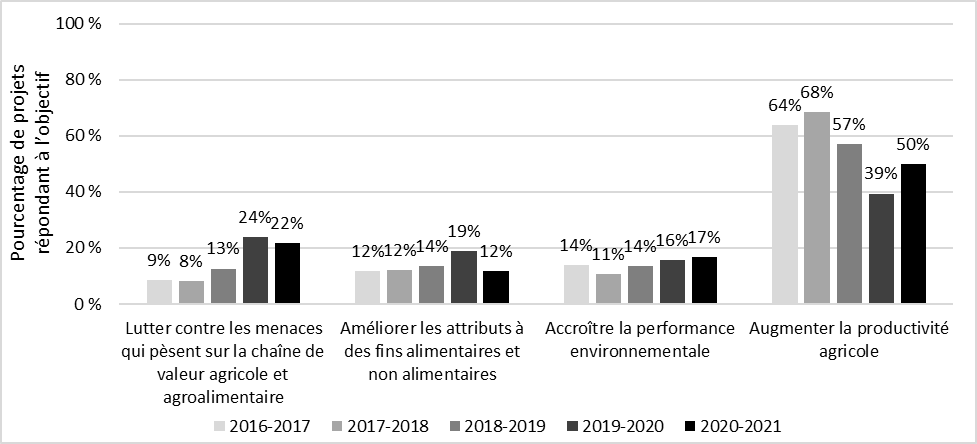

En raison des lacunes du Cadre relativement à la surveillance stratégique, la mesure dans laquelle les projets tiennent compte de chaque priorité d’AAC et objectif de la Direction générale des sciences et de la technologie s’avère limitée. La plupart (57 %) des projets du Cadre de collaboration qui ont été financés de 2016-2017 à 2020-2021 visaient à « augmenter la productivité agricole » et 14 % d’entre eux tenaient compte des objectifs suivants : « lutter contre les menaces qui pèsent sur la chaîne de valeur agricole et agroalimentaire », « améliorer les attributs à des fins alimentaires et non alimentaires » et « accroître la performance environnementale ». De 2017-2018 à 2019-2020, un changement graduel a été observé au chapitre de la couverture des priorités, le pourcentage de projets financés dans le but d’augmenter la productivité agricole ayant diminué et le pourcentage de projets financés dans le but de répondre à d’autres objectifs ayant légèrement augmenté au cours de cette période (voir la figure 2). Cependant, pour la plupart des objectifs, les tendances observées ne se sont pas maintenues en 2020-2021, et on ne dispose d’aucune preuve permettant d’établir que le changement observé au chapitre de la couverture des priorités était un résultat prévu.

Description de l’image ci-dessous

Remarques

Certains projets du Cadre de collaboration de 2016-2017 à 2019-2020 ont été affectés à un cinquième objectif de la Direction générale des sciences et de la technologie intitulé « Activités scientifiques connexes ». Cet objectif et les projets correspondants ne sont pas représentés dans le graphique. Par conséquent, les pourcentages pour 2016-2017 à 2019-2020 ne totalisent pas 100 %. Les pourcentages pour 2020-2021 ont été arrondis.

La répartition des dépenses du Cadre de collaboration entre les objectifs ne peut pas être calculée, car les données sur les coûts des projets dans la SIGS ne sont pas fiables.

Figure 2. Répartition des projets du Cadre de collaboration entre les objectifs de la Direction générale des sciences et de la technologie

| Pourcentage de projets répondant à l’objectif | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| 2016–2017 | 2017–2018 | 2018–2019 | 2019–2020 | 2020–2021 | |

| Lutter contre les menaces qui pèsant sur la chaîne de valeur agricole et agroalimentaire | 9 | 8 | 13 | 24 | 22 |

| Améliorer les attributs à des fins alimentaires et non alimentaires | 12 | 12 | 14 | 19 | 12 |

| Accroître la performance environmentale | 14 | 11 | 14 | 16 | 17 |

| Augmenter la productivité agricole | 64 | 68 | 57 | 39 | 50 |

|

Remarques Certains projets du Cadre de collaboration de 2016-2017 à 2019-2020 ont été affectés à un cinquième objectif de la Direction générale des sciences et de la technologie intitulé « Activités scientifiques connexes ». Cet objectif et les projets correspondants ne sont pas représentés dans le graphique. Par conséquent, les pourcentages pour 2016-2017 à 2019-2020 ne totalisent pas 100 %. Les pourcentages pour 2020-2021 ont été arrondis. La répartition des dépenses du Cadre de collaboration entre les objectifs ne peut pas être calculée, car les données sur les coûts des projets dans la SIGS ne sont pas fiables. Source : Données de la SIGS, Direction générale des sciences et de la technologie |

|||||

Le pourcentage de projets visant à « accroître la performance environnementale » a légèrement augmenté; il était de 14 % en 2016-2017 et est passé à 16 % en 2019-2020, puis à 17 % en 2020-2021. Priorités fédérales constantes depuis plusieurs années, les changements climatiques et la durabilité environnementale ont vu leur importance s’accroître considérablement pour le gouvernement fédéral et AAC. De ce fait, un soutien plus important devrait être accordé aux projets qui tiennent comptent des enjeux que sont les changements climatiques et la durabilité environnementale.

Il était prévu que le Cadre assure une harmonisation entre les objectifs de recherche de l’industrie et d’AAC et fasse le pont avec une stratégie officielle visant à orienter l’investissement des ressources d’AAC dans la recherche collaborative. En l’absence d’une telle approche stratégique, il s’avère impossible d’évaluer l’efficacité de la répartition des projets et des ressources entre les principales priorités et les principaux objectifs. La capacité à changer la répartition actuelle dépendrait des besoins et des intérêts des bailleurs de fonds des projets et des collaborateurs, puisque le modèle de financement actuel est dicté par l’industrie.

5.3 Autres considérations liées à l’examen des propositions

Compte tenu de la nature non homogène du processus de sélection et d’approbation des propositions, il y a également un risque de dédoublement des objectifs des projets. On a également soulevé ce problème de façon plus générale (en faisant référence à tous les projets de collaboration d’AAC) dans le cadre d’un examen du processus des ententes de collaboration en recherche et développement réalisé en 2019. La mise en œuvre d’une surveillance stratégique dans le cadre du processus de sélection et d’approbation des propositions permettrait aux évaluateurs de déterminer systématiquement les projets prévus ou en cours qui font double emploi. Le dédoublement peut également être évité, en partie, par l’emploi de mécanismes moins structurés, tels que la collaboration ou la tenue de discussions informelles entre les scientifiques d’AAC. Certains scientifiques d’AAC ont pris des mesures pour éviter le chevauchement accidentel; cependant, cet effort est limité par leur incapacité à accéder à des renseignements pertinents sur les projets menés par d’autres dans la SIGS.

Dans le cadre du processus actuel de sélection et d’approbation des propositions, on tient peu compte de la question de savoir si ce sont les occasions de recherche les plus intéressantes qui sont poursuivies, et tient peu compte de la répartition des projets entre les centres de recherche et de développement, les sujets de recherche (par exemple, des produits ou des pratiques) et les types de bailleurs de fonds et de collaborateurs.

De plus, on approuve des propositions après n’avoir évalué que de façon limitée la capacité en ressources liée à certaines infrastructures (par exemple, l’équipement et les installations de stockage de données) et les ressources humaines qui ne participent pas directement aux activités de recherche (par exemple, les agents de commercialisation et les agents financiers locaux), ce qui peut accroître la charge de travail pesant sur bon nombre de ces employés.

L’évaluation a révélé qu’aucune considération liée à l’analyse comparative entre les sexes Plus n’est définie dans le Cadre. Le personnel de la Direction générale des sciences et de la technologie a examiné les données sur la représentation des sexes entre les chefs de projet. Cependant, on ne dispose d’aucune donnée sur les caractéristiques démographiques des bailleurs de fonds et des collaborateurs externes, et, par le fait même, d’aucune donnée sur la participation des groupes sous-représentés aux activités de R-D du Cadre.

Prochainement, la Division de la vérification interne du Bureau de la vérification et de l’évaluation examinera de façon plus approfondie les observations liées à la gouvernance qui découlent de l’évaluation, dans une mission d’audit.

6.0 Mise en œuvre du cadre

6.1 Coordination et communication

La coordination et la communication entre AAC et les bailleurs de fonds ou les collaborateurs sont généralement efficaces.

Selon la documentation examinée pour cette évaluation, une communication interne et externe approfondie est une pratique de gestion que les gouvernements doivent suivre lorsqu’ils nouent des partenariats de collaboration. La littérature recommande de désigner un communicateur pour chaque groupe de collaborateurs et de communiquer en temps opportun et de manière concise selon une fréquence et une méthode ayant été convenues au préalable.note de bas de page 8note de bas de page 9note de bas de page 10 Des bailleurs de fonds interrogés ont suggéré, comme facteur essentiel à une collaboration fructueuse, le maintien de voies de communication ouvertes pour faire le point sur la situation et régler les problèmes. L’évaluation a permis de constater que ces pratiques ont été mises en œuvre dans plusieurs projets du Cadre de collaboration et de déterminer que la coordination et la communication entre AAC et les bailleurs de fonds ou les collaborateurs sont généralement efficaces durant les phases d’élaboration de l’entente et de réalisation du projet.

Des défis minimes en matière de communication ont été mentionnés, principalement en lien avec des désaccords avec les bailleurs de fonds et les collaborateurs concernant le contrôle de la propriété intellectuelle et la mesure dans laquelle la publication devrait être prioritaire. Ces défis sont reconnus dans la documentation sur la collaboration en matière de recherche. Parmi les autres défis potentiels recensés dans la documentation, citons les divergences d’objectifs et d’intérêts, ainsi que les divergences d’opinions concernant les délais des projets, l’étendue des travaux et les produits livrables finaux.note de bas de page 11note de bas de page 12note de bas de page 13 Les articles examinés recommandent d’évaluer et de discuter de ces facteurs avant d’élaborer une entente de collaboration. De plus, l’évaluation a révélé que quelques bailleurs de fonds ont éprouvé des difficultés en raison du calendrier de paiement unique d’AAC.

6.2 Respect des processus du Cadre de collaboration

Malgré la disponibilité des ressources de communication et l’accroissement du soutien du ministère et de la participation des centres de recherche et de développement, la mise en œuvre des processus du Cadre de collaboration n’est pas uniforme, notamment en ce qui a trait à l’utilisation de la SIGS et au lancement de projets.

À la suite des recommandations formulées en 2018-2019 par un groupe de travail sur le Cadre de collaboration, le soutien du ministère et la participation des centres de recherche et de développement ont été accrus afin d’améliorer l’uniformité de la mise en œuvre du Cadre. Par exemple, le personnel de la Direction des partenariats et de la planification rencontre les adjoints de direction tous les mois pour s’assurer du respect de la politique du Cadre et ils soutiennent la gestion et l’examen des propositions en temps utile. Malgré un soutien accru, les données probantes tirées des extrants de la SIGS et des entrevues avec la direction et le personnel d’AAC indiquent que les processus de coordination ne sont pas suivis de façon uniforme au sein du Cadre. Les membres de la direction et du personnel d’AAC interrogés ont signalé plusieurs raisons possibles à ce manque d’uniformité, notamment la méconnaissance du processus, les charges de travail élevées, le roulement du personnel, le manque de conformité et le manque de connaissance des rôles et des responsabilités du personnel ou des règles et des politiques du ministère relativement à la collaboration dans la recherche. Les problèmes liés au processus ont été cités plus fréquemment en dehors de la région des Prairies.

Solution intégrée de gestion des sciences (SIGS)

La SIGS sert de plateforme d’élaboration, d’approbation et de suivi internes des collaborations, ainsi que de piste de vérification des dossiers de l’organisation. Elle est destinée à servir de mécanisme de rapport à la direction et devrait accroître la responsabilisation. Toutefois, l’évaluation a révélé que les données sur les extrants ne sont pas saisies de manière cohérente ou exhaustive dans la SIGS. Les données sur les extrants qui sont disponibles dans la SIGS portent uniquement sur la moitié des 480 projets du Cadre de collaboration, lancés entre 2016‑2017 et 2020-2021. Les extrants liés à l’autre moitié des projets, en particulier ceux qui ont été réalisés au début de cette période, sont probablement disponibles, mais n’ont pas été saisis dans la SIGS ou n’étaient pas liés au projet spécifique du Cadre dans la SIGS. En 2018, dans le but de résoudre ces problèmes, un groupe de travail sur le Cadre de collaboration a recommandé aux directeurs de la RDT d’accorder la priorité aux exigences en matière de bonne gouvernance et de veiller à ce qu’elles soient respectées et consignées dans la SIGS. Cependant, selon certains membres du personnel interrogés, des problèmes de cohérence subsistent.

L’évaluation a révélé que le manque de cohérence dans la mise en œuvre de la SIGS peut être dû, en partie, à une méconnaissance du système, en particulier chez les nouveaux scientifiques et employés ou chez ceux qui n’utilisent pas le système fréquemment. D’après les entrevues, la direction et le personnel expérimentés d’AAC pourraient également ne pas connaître certains processus normalisés de la SIGS dans le Cadre de collaboration ou pourraient éprouver des difficultés à les utiliser. Le système de la SIGS étant fréquemment mis à jour, il est difficile de fournir un manuel connexe à jour, que le personnel peut consulter lorsqu’il a des doutes au sujet du processus. L’évaluation a également révélé qu’il est interdit d’apporter des changements pendant l’examen de la proposition et après l’étape finale du processus de proposition, à moins qu’une demande de changement ne soit soumise. Quelques employés interrogés ont laissé entendre que l’information sur les projets n’est peut-être pas mise à jour de façon appropriée dans la SIGS lorsque des changements sont apportés aux projets à ces moments-là. Le personnel d’AAC reconnaît que la SIGS est un outil utile pour faire rapport à la haute direction. Toutefois, il demeure critique à l’égard de la fonctionnalité de la SIGS. Dans les quatre études de cas, le personnel d’AAC a fait état de difficultés liées à la SIGS, indiquant qu’elle est « encombrante » et qu’il est difficile de s’y retrouver.

Lancement de projets

L’évaluation a également relevé des incohérences dans le lancement des projets. Quelques membres du personnel d’AAC interrogés ont affirmé qu’il arrive que des projets soient lancés sans qu’une entente officielle soit établie, ce qui entraîne des difficultés de mise en œuvre, notamment l’incapacité pour le Bureau de la propriété intellectuelle et de la commercialisation d’effectuer une évaluation des risques liés à la propriété intellectuelle. Ces membres du personnel d’AAC ont indiqué que les projets sont parfois approuvés sans que les scientifiques tiennent compte de la valeur commerciale potentielle de leur recherche. Dans de tels cas, il peut également arriver que les scientifiques ignorent quelles mesures prendre pour transformer leurs résultats en produits, processus ou pratiques assortis des brevets et licences appropriés.

Ressources liées au Cadre

Certains des problèmes de cohérence décrits ci-dessus pourraient être améliorés grâce aux ressources de communication et aux formations propres au Cadre. Des ressources de communication et des formations sont offertes à tous les utilisateurs du Cadre de collaboration, notamment :

- des présentations sur les rôles et les responsabilités;

- des directives internes pour la préparation et la présentation de projets de recherche;

- des schémas de processus;

- une formation sur la SIGS.

Les présentations ont été élaborées en réponse à une recommandation d’un groupe de travail sur le Cadre de collaboration visant à améliorer la communication des rôles et des responsabilités, et elles ont été soumises aux chefs de projet et aux examinateurs des centres de recherche et de développement d’AAC.

Cependant, au niveau des directions générales, les documents et l’information sur la formation n’ont pas été diffusés de façon systématique. De plus, l’utilisation et l’efficacité de ces ressources ne font pas l’objet d’un suivi. Quelques scientifiques interrogés ont affirmé que la communication liée au processus du Cadre de collaboration n’est pas efficace et qu’il serait utile de mettre des ressources à la disposition des nouveaux scientifiques pour les aider à comprendre ce qu’on attend d’eux dans le Cadre.

6.3 Respect des délais des projets

Les projets du Cadre de collaboration sont généralement réalisés dans les délais impartis. Toutefois, plusieurs facteurs internes et externes peuvent avoir une incidence sur les délais des projets.

La plupart des personnes interrogées s’accordent à dire que les projets du Cadre de collaboration sont généralement réalisés dans les délais impartis. Les retards accusés dans le cadre des projets étaient principalement liés aux facteurs suivants : la COVID-19, la longueur des processus de dotation d’AAC, la présentation inopportune de l’information ou l’approbation dans la SIGS, la négociation et la signature d’ententes complexes de collaboration en recherche et développement, et la capacité limitée des ressources. Comme il a été mentionné précédemment, certains problèmes liés à la capacité des ressources peuvent résulter du fait qu’elle n’est pas suffisamment prise en compte au cours du processus d’examen et d’approbation des propositions. En plus d’avoir une incidence sur les délais, le manque de ressources humaines peut avoir des répercussions sur le bien-être du personnel.

AAC se conforme aux normes de service pour l’établissement des ébauches d’ententes de collaboration en recherche et développement, mais il n’existe pas de normes de service pour d’autres aspects du processus de proposition du Cadre de collaboration. L’absence de normes de service n’a pas beaucoup été évoquée comme une raison des retards accusés dans les projets; un seul membre du personnel a suggéré que l’introduction de normes de service réduirait les retards dans la signature des ententes de collaboration en recherche et développement. La mise en œuvre de normes de service supplémentaires serait difficile pour diverses raisons. Par exemple, le respect des normes de service pourrait être influencé par des facteurs internes, tels que des exigences supplémentaires en matière d’examen pour les projets à budget plus élevé, ou par des facteurs externes, notamment les dates d’échéance des appels de propositions concurrentiels, les dates d’annonce des subventions et les délais fixés par les responsables principaux des projets dans les différents établissements.

Certains processus de rapport requis dans la SIGS peuvent entraver l’efficacité des projets du Cadre de collaboration. La plupart des scientifiques d’AAC ont indiqué que la SIGS est chronophage et inefficace, en partie à cause de l’obligation de créer deux rapports de projet distincts : un dans la SIGS à l’intention de la direction d’AAC et un autre pour les bailleurs de fonds. D’autres employés d’AAC interrogés, y compris toutes les personnes interrogées dans le cadre de l’étude de cas d’AAC, ont convenu que la SIGS est inefficace et qu’elle présente des difficultés en matière de rapports.

7.0 Économie

L’investissement total d’AAC dans le Cadre de collaboration n’est pas connu parce qu’il y a un suivi limité des ressources d’AAC utilisées pour mener les projets du Cadre, ainsi que des coûts de gestion et d’administration du Cadre.

Les scientifiques d’AAC interrogés s’entendent pour dire que les ressources d’AAC (ressources humaines et autres ressources) sont utilisées efficacement pour mener à bien les projets du Cadre de collaboration. Cependant, au niveau de la Direction générale, le suivi des ressources d’AAC investies dans ces projets est limité. Par conséquent, le coût total engagé par AAC pour la réalisation des projets du Cadre de collaboration n’est pas connu. Ce coût comprend les salaires des employés d’AAC nommés pour une période indéterminée (à temps plein ou saisonniers) qui participent aux projets du Cadre, ainsi que les coûts associés à l’entretien et à l’utilisation des installations, de l’équipement et de la technologie de l’information, et d’autres coûts de recherche communs.

AAC ne dispose pas d’un modèle d’établissement des coûts pour déterminer le coût de la gestion et de l’administration du Cadre de collaboration. Cette information est précieuse, car elle peut être comparée aux coûts totaux du Cadre; le ratio qui en résulte peut ensuite être évalué par rapport à ceux d’initiatives similaires.

8.0 Rendement

Les renseignements disponibles sur les contributions du Cadre de collaboration sont limités, ce qui s’explique en partie par le fait que le Cadre de collaboration ne dispose pas d’une stratégie de mesure du rendement.

Le profil d’information sur le rendement du programme de science et recherche fondamentales de la Direction générale des sciences et de la technologie ne comporte pas d’indicateurs ou d’objectifs précis pour la recherche effectuée au titre du Cadre de collaboration.

Malgré l’absence d’une stratégie de mesure du rendement, les données sur les extrants des projets du Cadre de collaboration sont recueillies et enregistrées dans la SIGS. Les extrants sont entre autres :

- des publications scientifiques (par exemple, des articles, des chapitres de livres, des affiches ou des comptes rendus de conférences) et d’autres publications (par exemple, des bulletins ou des lettres d’information, des publications de revues spécialisées, des pages Web, des guides ou des manuels);

- des produits nouveaux ou améliorés (par exemple, du matériel génétique, des processus/systèmes, des ensembles de données) et des licences (par exemple, des variétés végétales);

- des contributions en matière de connaissances et d’expertise (par exemple, présentations, prix).

Cependant, comme il a été indiqué précédemment, l’évaluation a révélé que les données sur les extrants ne sont pas saisies de manière cohérente ou exhaustive dans la SIGS. Par conséquent, la mesure dans laquelle les connaissances sont transférées et les innovations sont générées dans le Cadre de collaboration n’est pas entièrement connue.

8.1 Transfert de connaissances au sein du secteur

Les connaissances issues des projets du Cadre de collaboration ont été transférées aux intervenants de diverses manières, mais on ne sait pas dans quelle mesure elles l’ont été. Les projets du Cadre de collaboration ont, dans une certaine mesure, renforcé les connaissances du secteur.

Les connaissances acquises grâce aux projets du Cadre de collaboration sont transférées aux intervenants à l’aide de divers mécanismes, notamment des publications évaluées par des pairs ou non, des présentations, des conférences, des journées champêtres, des ateliers/webinaires, des réunions avec des producteurs ou des organisations commerciales, des réseaux informels, des sites Web de bailleurs de fonds et des médias sociaux. Les données de la SIGS indiquent que 726 publications scientifiques et 134 autres publications ont été produites grâce aux projets du Cadre de collaboration lancés entre 2016-2017 et 2020-2021. Parmi les publications scientifiques, 421 publications (dont 360 articles de revues) ont été évaluées par des pairs. Compte tenu de l’incohérence et du caractère incomplet des données de la SIGS, les résultats réels peuvent être plus élevés.

Aucune donnée relative à l’incidence des publications liées au Cadre de collaboration sur le domaine scientifique n’a été recueillie. Par conséquent, une analyse bibliométrique de 80 articles évalués par des pairs a été réalisée dans le cadre de l’évaluation. Cette analyse a permis de démontrer ce qui suit :

- 42 % des publications ont été publiées dans des revues bien connues (facteur d’impact des revues actuellement plus que 3,0);

- 26 % ont été citées plus que la moyenne d’AAC pour l’année de publication;

- 17 % ont eu au moins un impact modéré dans le domaine par rapport à des publications similaires (facteur d’impact pondéré par discipline plus que 2.0);note de bas de page 14

- 83 % de tous les articles examinés ont été considérés comme des collaborations, une institution externe étant citée comme une ou plusieurs affiliations des auteurs.

« Améliorer les attributs à des fins alimentaires et non alimentaires » était l’objectif stratégique dont le pourcentage de publications était le plus élevé, lesquelles ont eu au moins un impact modéré dans le domaine (27 %) et ont fait l’objet de citations au-dessus de la moyenne d’AAC (36 %). Étant donné le pourcentage plus élevé de projets du Cadre consacrés à l’« augmentation de la productivité agricole », cet objectif stratégique comptait un plus grand échantillon d’articles (47 articles), un plus grand nombre d’articles ayant une incidence (7) et un plus grand nombre d’articles cités au-dessus de la moyenne d’AAC (13) que les autres objectifs stratégiques.

La plupart des intervenants externes interrogés ainsi que la direction, le personnel et les scientifiques d’AAC s’entendent pour dire que les projets du Cadre de collaboration ont réussi à transférer des connaissances et à accroître les connaissances du secteur. Des preuves de transfert de connaissances ont également été signalées dans les études de cas, deux des trois projets d’études de cas terminés ayant donné lieu à des publications évaluées par des pairs et à un chapitre de livre.note de bas de page 15 Dans le cadre de trois des projets d’études de cas financés par des groupes de producteurs, les scientifiques d’AAC ont régulièrement fait part de leurs conclusions lors de réunions de producteurs, et dans le cadre de deux de ces projets, les scientifiques d’AAC ont présenté leurs conclusions lors de conférences universitaires.

Cependant, quelques bailleurs de fonds interrogés ont suggéré qu’il était possible d’améliorer le transfert des connaissances, particulièrement en ce qui a trait à la compréhension du public cible. Ils ont souligné l’importance de transmettre les résultats de la recherche aux producteurs d’une manière compréhensible (c’est-à-dire avec un minimum de rapports techniques) et d’utiliser les canaux d’information qui leur sont les plus accessibles.

La participation au transfert des connaissances varie selon les scientifiques et, dans certains cas, le transfert des connaissances est facilité par le bailleur de fonds ou le personnel de vulgarisation d’AAC. Quelques scientifiques ont indiqué que le transfert des connaissances pourrait être amélioré en partageant publiquement les résultats des projets en termes simples sur le site Web d’AAC, avec un soutien supplémentaire de ce dernier. Au cours des premières étapes d’un projet, on demande aux scientifiques d’indiquer si un soutien à l’application et au transfert des connaissances sera nécessaire; toutefois, il peut s’avérer difficile de faire cette prévision à ce moment-là. Quelques scientifiques ont fait remarquer que les limites en matière de publication et les secrets commerciaux constituent des obstacles occasionnels au transfert de connaissances.

8.2 Développement, disponibilité et adoption des innovations dans le secteur

Le Cadre de collaboration a généré certains produits et processus et certaines pratiques, mais on ne sait pas dans quelle mesure ces innovations ont été développées et adoptées.

Les données de la SIGS indiquent que 11 technologies, produits et processus nouveaux ou améliorés ont été produits grâce aux projets du Cadre de collaboration lancés entre 2016-2017 et 2020-2021. Par ailleurs, les données indiquent que quatre inventions (par exemple, des technologies et des variétés enregistrées) ont été divulguées et que trois licences ont été créées. Compte tenu de l’incohérence et du caractère incomplet des données de la SIGS, les résultats réels peuvent être plus élevés. Le Bureau de la propriété intellectuelle et de la commercialisation recueille des données sur la divulgation d’inventions et les licences, mais ne peut fournir une ventilation par source de financement. Il ne peut donc pas distinguer les extrants des projets du Cadre de collaboration de ceux qui sont financés par d’autres sources, notamment le programme Agri-science.

Les résultats à long terme des projets du Cadre de collaboration ne sont pas connus puisqu’ils ne font pas l’objet d’un suivi et ne sont pas consignés. L’atteinte des résultats des activités de R‑D peut prendre du temps et être influencée par plusieurs facteurs, ce qui rend difficile la détermination des retombées d’un projet particulier. Il est utile de veiller à ce que les produits et les résultats des activités de R‑D financées soient mesurés de manière appropriée pour évaluer l’incidence, la responsabilité et la répartition future du financement.

La plupart des personnes interrogées qui ont participé à des projets achevés ou presque achevés ont fourni des exemples de cas dans lesquels les projets du Cadre de collaboration ont généré de nouveaux produits, processus ou pratiques. Deux des projets visés par l’étude de cas ont conduit à l’adoption de nouvelles pratiques agricoles, tandis que deux autres ont conduit au développement de nouveaux produits ou processus. Par exemple :

- Un projet a permis aux agriculteurs du Manitoba, de la Saskatchewan et de l’Alberta d’adopter la pratique du semis précoce du blé de printemps. Les orientations relatives à cette pratique agricole ont été incorporées dans un manuel de production de blé de l’Alberta Wheat Commission et ont obtenu une reconnaissance internationale grâce à l’International Wheat Initiative (Initiative internationale sur le blé). Les scientifiques ont déposé une demande de divulgation d’invention et AAC examine la possibilité de commercialiser un semoir à parcelles sans labour permettant de semer à la profondeur appropriée pour les sols froids.

- Un autre projet visé par l’étude de cas a amené les agriculteurs biologiques à introduire de nouvelles cultures, comme le sarrasin, dans leurs rotations culturales afin de lutter contre les mauvaises herbes et les ravageurs.

- Le dernier projet visé par l’étude de cas a abouti à la mise au point d’une puce de sélection du blé qui valide les marqueurs d’ADN pour de multiples caractéristiques agronomiques, de maladie et de qualité, en cultivant des plantes présentant ces caractéristiques. Ce produit peut réduire le coût et accélérer la sélection des lignées de plantes que les sélectionneurs de blé utilisent pour développer de nouvelles variétés.

Certains bailleurs de fonds de projets interrogés ont indiqué que les recherches menées par l’intermédiaire du cadre sont souvent progressives (c’est-à-dire qu’elles ne débouchent pas forcément sur un produit, mais plutôt sur des avancées progressives dans le secteur).

Cependant, les perceptions sur la disponibilité des produits, des processus et des pratiques dans ce secteur sont mitigées. Dans certains cas, les innovations, telles que les pratiques de gestion bénéfiques, sont immédiatement mises à disposition et adoptées par le secteur. Dans d’autres cas, l’adoption peut prendre du temps, car il est possible que les innovations ne s’intègrent pas facilement aux systèmes existants ou que les producteurs aient besoin de plus de temps pour se familiariser avec une innovation et l’évaluer avant de la mettre en œuvre. Les scientifiques interrogés ont indiqué que les projets du Cadre de collaboration offrent la possibilité d’établir des relations avec les producteurs et l’industrie qui facilitent l’adoption de nouvelles pratiques.

9.0 Facteurs limitant ou contribuant au fonctionnement du cadre

9.1 Pandémie de COVID-19

La pandémie de COVID-19 et les restrictions qui y sont liées ont été les facteurs les plus souvent cités comme limitant le bon fonctionnement du Cadre. Malgré les difficultés associées à la pandémie, AAC a pu s’adapter dans certaines situations pour maintenir les activités de recherche.

La pandémie de COVID-19 a eu des répercussions considérables sur la conduite des projets du Cadre de collaboration. La pandémie a entraîné une restriction de l’accès aux installations d’AAC, l’annulation d’événements de transfert de connaissances, la perte de possibilités de rencontrer des bailleurs de fonds et des collaborateurs potentiels, des restrictions en matière de déplacements et des difficultés d’exécution.

Selon la majorité des bailleurs de fonds interrogés, les objectifs des projets étaient également limités par l’approche d’AAC à l’égard de la reprise des activités de recherche. Certains bailleurs de fonds ont indiqué qu’AAC a été plus lent à élaborer des protocoles et à reprendre les activités en personne que d’autres (par exemple, les universités), et certains ont suggéré qu’une approche différente aurait dû être appliquée à chaque centre de recherche et développement d’AAC, selon la situation régionale.

Malgré ces difficultés, certains bailleurs de fonds et collaborateurs ont loué les efforts d’AAC pour assurer la poursuite des recherches. Par exemple, l’adaptation par les scientifiques et les modifications des ententes ont contribué à la réalisation des résultats. Quelques bailleurs de fonds ont spécifiquement mentionné la valeur des appels réguliers d’AAC avec l’industrie pour discuter des répercussions de la pandémie de COVID-19 sur les programmes de recherche. En outre, bien que la pandémie ait empêché certaines activités de transfert de connaissances, de nombreuses présentations ont été effectuées de manière virtuelle et étaient donc mieux accessibles aux intervenants intéressés.

9.2 Accessibilité et promotion du Cadre

La possibilité de collaborer avec les scientifiques d’AAC grâce au Cadre de collaboration n’est pas systématiquement promue auprès des intervenants externes. Il existe des possibilités pour AAC de mieux faciliter les liens entre ses scientifiques et les bailleurs de fonds ou les collaborateurs potentiels et d’accroître la sensibilisation des intervenants à l’expertise et au soutien à la R-D d’AAC.

Les bailleurs de fonds et les collaborateurs potentiels prennent souvent connaissance de l’expertise, des capacités et des compétences des chercheurs d’AAC grâce aux concours de financement, au réseautage, aux présentations, aux relations existantes avec les scientifiques, aux contacts directs avec les scientifiques d’AAC et aux communications en ligne d’AAC (par exemple, la page Web « Champs scientifiques » d’AAC, qui comprend les profils des scientifiques d’AAC). Certains scientifiques d’AAC, comme ceux qui possèdent des capacités ou une expertise uniques, sont souvent invités à participer à des projets de recherche et développement. Toutefois, d’autres scientifiques d’AAC, comme ceux qui possèdent moins d’expérience ou ceux qui se trouvent dans des régions où les possibilités de financement externes sont limitées, doivent promouvoir individuellement leur expertise et établir des relations avec des bailleurs de fonds et des collaborateurs potentiels.

Bien que certaines stratégies de promotion aient été utilisées par AAC, on peut faire plus pour faciliter les liens entre les scientifiques d’AAC et les intervenants externes. Certains membres de la direction et du personnel ainsi que certains scientifiques d’AAC interrogés ont suggéré que le ministère crée des possibilités de mentorat dans ce domaine pour les scientifiques et fasse une promotion plus efficace des capacités des scientifiques. Par exemple, AAC pourrait envisager d’organiser des tables rondes qui permettraient à l’industrie de mieux connaître les scientifiques du ministère, comme cela a déjà été fait dans un centre de recherche et développement d’AAC dans la région de l’Est. Un autre centre de recherche et développement d’AAC fait la promotion de l’expertise de ses nouveaux scientifiques en diffusant leur profil par courriel auprès des collaborateurs externes actuels et potentiels, ce qui a été jugé comme une pratique bénéfique par un collaborateur. L’amélioration de la transparence et de l’accessibilité de l’information sur le Cadre en élaborant un texte à utiliser lors de la recherche de financement et la démonstration des avantages des projets du Cadre est une autre pratique exemplaire, tout comme la création d’une ressource pour les scientifiques d’AAC qui décrit les sources de financement disponibles et leur conformité aux priorités d’AAC.

L’expertise, la capacité et les ressources d’AAC font du ministère un collaborateur intéressant dans ce secteur. AAC peut également bénéficier d’un avantage concurrentiel dans les concours de financement parce qu’il dispose de scientifiques et de techniciens financés par les services votés; par conséquent, AAC a besoin d’un financement externe moins important pour couvrir les salaires des scientifiques et du personnel, ce qui rend ses services plus accessibles aux bailleurs de fonds externes.

10.0 Répercussions pour AAC

Le Cadre de collaboration est une importante source de financement pour le développement de la capacité de R-D d’AAC et du secteur. Le Cadre facilite les projets de recherche nouveaux ou existants d’AAC et renforce les capacités et l’expertise des scientifiques d’AAC.

Le Cadre de collaboration confère de nombreux avantages à AAC et à ses scientifiques. Tout en établissant des critères et un processus structuré pour l’évaluation de la collaboration en matière de recherche financée par des sources externes, le Cadre maintient une certaine souplesse en ce qui concerne le calendrier des propositions et la durée des projets. Cette souplesse permet aux scientifiques d’AAC de répondre aux besoins immédiats en matière de recherche et de tirer parti des possibilités à long terme.

Les projets du Cadre facilitent la continuité de la recherche en s’appuyant sur des projets de R‑D existants et en lançant de nouvelles recherches, dont certaines ont conduit à des projets de R‑D ultérieurs (par exemple, ceux financés par les services votés ou Agri-science). Dans les quatre études de cas réalisées, les projets du Cadre de collaboration ont ouvert la voie à d’autres recherches. Par exemple, à l’Île-du-Prince-Édouard, les résultats d’un projet de rotation des cultures biologiques ont conduit à d’autres recherches sur l’utilisation du sorgho-Soudan comme biopesticide. Le centre de recherche et développement de Swift Current envisage d’étendre ses recherches sur le semis précoce du blé de printemps à l’orge et à d’autres classes de blé.

Les scientifiques d’AAC déclarent que la participation aux projets du Cadre de collaboration a renforcé leurs capacités et leur expertise et a permis de mieux promouvoir et reconnaître leurs capacités. Les données de la SIGS révèlent que les scientifiques d’AAC ont été reconnus pour leur travail sur le Cadre de collaboration (par exemple, par des subventions de recherche, des récompenses/distinctions/prix) 62 fois entre 2016‑2017 et 2020-2021. Compte tenu de l’incohérence et du caractère incomplet des données de la SIGS, les résultats réels peuvent être plus élevés.

Le financement du projet a été utilisé pour embaucher des étudiants et des techniciens pour une durée déterminée, ce qui a permis à la Direction générale des sciences et de la technologie de constituer des équipes plus importantes avec un ensemble de compétences plus diversifié, d’élargir les réseaux professionnels des membres de l’équipe et de contribuer au perfectionnement de la prochaine génération de scientifiques. Ces étudiants et techniciens embauchés pour une durée déterminée ont également appuyé d’autres projets de R-D d’AAC.

De plus, le Cadre de collaboration est une importante source de financement pour les scientifiques d’AAC; plus de la moitié des scientifiques et des directeurs et directeurs délégués de la RDT interrogés ont indiqué que le Cadre fournit à certains scientifiques d’AAC le financement nécessaire pour mener à bien leurs recherches. Les personnes interrogées suggèrent que le financement du Cadre de collaboration est particulièrement important pour les nouveaux scientifiques, les scientifiques dont les domaines de recherche ne correspondent pas aux priorités des services votés et les scientifiques des régions disposant d’un financement important de l’industrie.

11.0 Conclusions et recommandations

Le Cadre de collaboration facilite la collaboration en matière de R-D entre AAC et les intervenants externes, ce qui accroît l’accès de l’industrie à la capacité scientifique d’AAC et favorise l’amélioration et la continuité de la recherche d’AAC. Il est possible de mieux positionner le Cadre de collaboration afin de répondre aux besoins d’AAC en matière de recherche collaborative d’une manière qui s’harmonise avec les autres activités de recherche de la Direction générale des sciences et de la technologie et avec l’orientation future de la gestion des sciences.

Bien que le Cadre de collaboration offre un mécanisme de gestion des projets de collaboration individuels, il n’a pas été lié à un plan stratégique ou à un cadre décisionnel plus large et n’a donc pas atteint la bonne gouvernance telle que définie dans les documents clés.

La mise en œuvre d’une surveillance stratégique accrue au cours de l’examen des propositions pourrait permettre aux projets de répondre aux questions de recherche de façon coordonnée, d’empêcher la concentration involontaire de la couverture des priorités, d’éliminer le dédoublement potentiel des projets et d’améliorer la gestion des ressources, améliorant ainsi l’efficience et l’efficacité des collaborations d’AAC.

L’efficacité du Cadre pourrait être améliorée par une saisie plus uniforme des données sur les projets afin que les extrants des projets soient rapportés avec exactitude dans la SIGS et que les investissements d’AAC dans le Cadre soient mieux compris. Le Cadre bénéficierait également d’une stratégie de mesure du rendement qui en décrit les répercussions et les résultats précis.

Recommandations

Recommandation 1 : Le sous-ministre adjoint de la Direction générale des sciences et de la technologie devrait intégrer des considérations supplémentaires dans le processus de sélection et d’approbation des projets afin de s’assurer que les projets sont coordonnés stratégiquement et alignés sur les objectifs de la Direction générale et les priorités existantes et nouvelles.

Recommandation 2 : Le sous-ministre adjoint de la Direction générale des sciences et de la technologie devrait élaborer une stratégie de mesure du rendement pour le Cadre de collaboration.

Recommandation 3 : Le sous-ministre adjoint de la Direction générale des sciences et de la technologie devrait mettre en place des contrôles supplémentaires pour s’assurer que les données sur les projets sont saisies de manière cohérente et complète.

Réponse et plan d’action de la direction

La direction de la Direction générale des sciences et de la technologie est favorable aux recommandations et a élaboré un plan d’action pour les mettre en œuvre d’ici avril 2023.

Annexe A : Méthode d’évaluation

Examen des documents et des données, et revue de la littérature

Pour évaluer la pertinence, la conception, l’exécution, l’économie ainsi que le rendement du Cadre, l’évaluation s’est penchée sur les documents internes et les données sur le rendement du programme. L’examen a également porté sur certains documents pour appuyer l’évaluation de la pertinence.

Évaluation de l’harmonisation des priorités du gouvernement fédéral et du ministère

L’équipe d’évaluation a reçu deux types de documents pour évaluer la mesure dans laquelle les projets du Cadre de collaboration s’harmonisaient avec les priorités fédérales et ministérielles : le formulaire d’évaluation du Comité d’examen des projets et un rapport d’information sur les propositions généré par la SIGS. Des documents ont été fournis pour 39 projets; toutefois, seules les propositions financées (c’est-à-dire 29 projets, 12 pour l’année 2020-2021 et 17 pour l’année 2019-2020) ont été évaluées.

L’équipe d’évaluation a passé en revue les commentaires fournis par chaque membre du Comité d’examen des projets, ainsi que les notes attribuées par le Comité pour la section A, Examen de l’harmonisation. La section A comprend une note de zéro à 20 (zéro indiquant une absence de concordance et 20 une concordance totale) pour chacun des critères suivants :

- rôle approprié pour le gouvernement du Canada;

- donne suite aux priorités ministérielles;

- harmonisation avec les objectifs de la Direction générale des sciences et de la technologie;

- mise à profit des synergies (c’est-à-dire que le projet s’appuie sur l’expertise d’autres organismes et la complète, qu’il convient à AAC et à ses partenaires, qu’il tient compte des limites de capacité et des besoins du secteur).

De plus, l’équipe d’évaluation a étudié le résumé du rapport d’information sur les propositions généré par la SIGS, qui contenait des renseignements précieux pour déterminer l’harmonisation avec les priorités du gouvernement fédéral et du ministère.

À partir de ces trois sources d’information (notes de concordance du Comité, commentaires du Comité et résumés des projets), l’équipe d’évaluation a déterminé si chaque projet présentait une quantité excellente, bonne, faible ou très faible de données démontrant la concordance avec les priorités fédérales et ministérielles.

Analyse bibliométrique