Table des matières

-

Le Partenariat canadien pour une agriculture durable

Objet

Faire le point sur le Partenariat canadien pour une agriculture durable (PCA durable) qui entre en vigueur le 1er avril 2023 et qui fait suite au Partenariat canadien pour l'agriculture (PCA), un cadre fédéral-provincial-territorial (FPT).

Contexte — Les accords-cadres en agriculture

Les accords-cadres quinquennaux sont la pierre angulaire du soutien FPT au secteur agricole et agroalimentaire.

Depuis 2003, Agriculture et Agroalimentaires Canada (AAC) a travaillé en partenariat avec les provinces et les territoires sur les cinq cadres suivants :

- Cadre stratégique pour l'agriculture (2003-2008)

- Cultivons l'avenir (2008-2013)

- Cultivons l'avenir 2 (2013-2018)

- Partenariat canadien pour l'agriculture (2018-2023)

- Partenariat canadien pour une agriculture durable (2023-2028)

Le PCA et les cadres précédents ont permis aux gouvernements FPT de collaborer à l'élaboration et à la mise en œuvre de politiques et de programmes pour aider le secteur à relever les défis et à saisir les débouchés, en encourageant l'investissement, l'adaptation et la croissance durable.

Si chaque nouveau cadre est l'occasion de proposer une nouvelle approche pour soutenir le secteur, il se fonde également sur les enseignements tirés de l'ensemble des cadres précédents pour assurer la continuité et apporter des modifications afin de répondre à l'évolution des priorités et des besoins.

Aperçu du Partenariat canadien pour l'agriculture

Le Partenariat canadien pour l'agriculture (PCA) vise à renforcer et à faire croître le secteur agricole et agroalimentaire du Canada. Ce partenariat FPT comprend un investissement de trois milliards de dollars sur cinq ans (2018-2023) dans des initiatives stratégiques et le financement de programmes de gestion des risques de l'entreprise (GRE) (1,7 milliard de dollars par an en moyenne).

Initiatives stratégiques

- Plus de 1 milliard de dollars en programmes et activités fédéraux de porté nationale qui sont financés et exécutés par Agriculture et Agroalimentaire Canada.

- 2 milliards dollars dans des programmes à frais partagés qui sont financés selon un ratio 60:40 (F:PT) et exécutés par les gouvernements provinciaux et territoriaux.

Programmes de gestion des risques de l'entreprise

Une moyenne de 1,7 milliard de dollars annuellement (soutien FPT combiné) pour les programmes de gestion des risques de l'entreprise qui visent à aider les producteurs à gérer les risques importants menaçant la viabilité de leur exploitation et dépassant leur capacité de gestion.

Principaux changements apportés au PCA durable par rapport au PCA

Le PCA durable s'appuie sur les cinq domaines prioritaires du PCA, en mettant davantage l'accent sur l'atteinte des objectifs environnementaux, économiques et sociaux.

- Renforcer l'action en matière de changements climatiques et d'environnement à l'échelle du cadre.

- Mettre à jour la série de programmes de gestion des risques de l'entreprise pour qu'ils soient plus simples, plus opportuns et plus prévisibles, et étudier les possibilités d'intégrer le risque climatique et la préparation aux changements climatiques.

- Renforcer l'approche à l'égard de la mesure du rendement et des résultats avec des objectifs communs complétés par des exigences de dépenses proportionnelles.

- Accroître les efforts pour encourager la participation des groupes sous-représentés dans le secteur.

- Améliorer continuellement la science et l'innovation, le développement des marchés et le commerce, et mettre davantage l'accent sur d'autres domaines d'intérêt (par exemple, main‐d'œuvre, participation des Autochtones et santé mentale).

- Tenir compte de l'approche à l'égard du développement durable et de la concurrence dans l'ensemble du cadre.

Aperçu de la conférence annuelle des ministres — Juillet 2022

Le 22 juillet 2022, les ministres fédéral, provinciaux et territoriaux (FPT) de l'Agriculture ont annoncé le Partenariat canadien pour une agriculture durable (PCA durable), qui trace une feuille de route ambitieuse pour faire avancer les cinq priorités convenues dans l'Énoncé de Guelph.

Ce nouvel accord quinquennal permettra d'injecter 500 millions $ en fonds nouveaux, ce qui représente une augmentation de 25 % de la portion à coûts partagés dans le PCA durable par rapport à ce qui est actuellement fourni dans le cadre du PCA.

Les ministres ont également convenu de la nécessité de se doter d'une stratégie en matière de résultats plus solide pour le PCA durable, notamment en ce qui concerne l'amélioration de l'échange de données, la production de rapports sur les résultats et un engagement à contribuer à l'atteinte de résultats communs et mesurables pendant la durée de vie du cadre, en particulier :

- réduire les émissions de gaz à effet de serre de 3 à 5 Mt;

- générer 250 milliards $ en revenus et 95 milliards $ en revenus d'exportation pour le secteur d'ici 2028;

- accroître la proportion des bénéficiaires de financement qui sont des Autochtones, des femmes et des jeunes au cours des cinq années du Partenariat.

Les ministres se sont entendus au sujet d'un nouveau Programme de paysages agricoles résilients, un investissement FPT de 250 millions $ qui va appuyer l'offre de produits et de services écologiques dans le secteur agricole.

Les ministres ont convenu que 12,5 % des dépenses à frais partagés (« dépenses proportionnelles ») seraient consacrées à des activités qui visent à réduire les émissions de GES ou à accroître la séquestration du carbone.

Des changements seront aussi apportés aux programmes de gestion des risques de l'entreprise, notamment :- Le taux d'indemnisation d'Agri-stabilité passera de 70 % à 80 %, ce qui permettra de dégager jusqu'à 72 millions de dollars supplémentaires par année pour mieux soutenir les producteurs agricoles dans les moments difficiles.

- À compter de 2025, les participants d'Agri-investissement dont les ventes nettes admissibles (VNA) sont supérieures à 1 million de dollars devront avoir une évaluation des risques agroenvironnementaux (par exemple, un plan environnemental de la ferme) pour être admissibles à la contribution gouvernementale de contrepartie.

- Les PT et AAC vont mener un examen d'un an sur la façon de tenir compte, dans les primes d'Agri-protection, des pratiques environnementales des producteurs qui ont pour effet de réduire le risque pour la production. Après cet examen, chaque PT lancera un projet pilote sur les primes d'Agri-protection.

- AAC, en consultation avec les PT, va entreprendre un examen exhaustif sur l'intégration des risques climatiques aux programmes de GRE.

Principaux jalons vers la mise en œuvre du PCA durable

Énoncé de Guelph

L'Énoncé de Guelph, annoncé par les ministres FPT le 17 novembre 2021, décrit la vision, les priorités et les principes directeurs du cadre qui fera suite du PCA.

Accord-cadre multilatéral

L'accord-cadre multilatéral (ACM) décrit les rôles et les responsabilités des gouvernements FPT et un engagement à mettre en œuvre des politiques et des programmes qui respectent la vision et les priorités dé dans l'Énoncé de Guelph.

Les négociations FPT concernant l'ACM ont commencé à l'automne 2021.

L'ACM a été achevé le 31 janvier 2023 et il est en processus de signature par le PT.

AAC a reçu l'autorisation par décret de signer l'ACM le 13 février 2023.

Accords bilatéraux

Depuis septembre 2022, AAC participe à des négociations avec les PT concernant des accords bilatéraux qui décrivent les détails des programmes, les activités et les dépenses prévues pour les 2,5 milliards de dollars de l'enveloppe à coûts partagés du cadre.

AAC espère achever et signer les accords bilatéraux au cours des prochaines semaines pour assurer une transition harmonieuse entre le PCA et le PCA durable le 1er avril 2023.

Prochaines étapes

Les étapes suivantes restent à franchir pour la mise en oeuvre réussie du PCA durable :

- La ministre Bibeau va signer l'ACM lorsque suffisamment de signatures des PT auront été obtenues pour satisfaire aux exigences d'entrée en vigueur (deux tiers des PT représentant au moins 50 % des recettes agricoles).

Une fois l'ACM signé, les étapes suivantes sont :

- Signature par la ministre des pages de signature de l'ACM à mesure qu'elles sont reçues de la part des PT qui restent.

- Achèvement et signature ministérielle des accords bilatéraux avec chaque PT.

- Annonce des détails et préparation à la mise en œuvre des programmes strictement fédéraux du PCA durable.

-

Peste porcine africaine

Aperçu et réponse d'AAC

Secteur canadien du porc

La contribution du secteur canadien du porc à l'économie est évaluée à 28 milliards de dollars et soutient environ 100 000 emplois. (Source : Conseil canadien du porc)

7330 exploitations porcines et 26 installations de transformation. En 2022, 28 millions de porcs ont été produits. Les stocks se concentrent au Québec (31 %), en Ontario (26 %) et au Manitoba (23 %).

La capacité d'abattage aussi se trouve principalement au Québec (38 %), en Ontario (19 %) et au Manitoba (28 %).

Actuellement, 13 millions de porcs sont en cours de production.

Le secteur porcin canadien est fortement intégré au secteur américain.

En 2022, plus de 1,39 million de tonnes de porc, d'une valeur de 4,8 milliards de dollars, ont été exportées vers 77 pays.

Les trois principaux marchés pour le porc canadien sont les États-Unis, Japon et Chine.

À propos de la peste porcine africaine

La peste porcine africaine est une maladie contagieuse et mortelle pour les porcs qui s'est propagée en Afrique, en Asie, dans certaines régions d'Europe et, plus récemment, en République dominicaine et à Haïti.

Bien que la maladie ne puisse pas être transmise à l'homme, elle présente un taux de mortalité élevé chez les porcs infectés et peut survivre pendant des périodes prolongées dans les produits d'origine animale.

Un seul cas positif de peste porcine africaine au Canada exigerait l'arrêt immédiat de toutes les exportations de porc et de porcs vivants (70 % de la production nationale). Les conséquences financières seraient importantes pour les producteurs et les transformateurs, qui seraient aux prises avec des pertes de marchés et des baisses de prix causées par une offre excédentaire de viande de porc par rapport à la demande intérieure.

Premières conséquences

Gestion de la maladie et éradication : L'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) est chargée de contenir et d'éradiquer la maladie le plus rapidement possible.

Commerce : Perte immédiate de tous les marchés d'exportation (70 % de la production nationale).Porcs excédentaires : En cas de fermeture de la frontière, des millions d'animaux excédentaires devraient être abattus, ce qui entraînerait des coûts extraordinaires pour l'industrie et susciterait des inquiétudes quant au bien-être des animaux, à la santé mentale des agriculteurs et à l'environnement.

Producteurs de porcs : Les porcs sans marché retarderaient le cycle de production du porc, et les décisions de dépeuplement devraient être prises rapidement. Il serait urgent d'euthanasier les porcs vivants destinés aux États-Unis.

- On estime qu'il faudrait réformer au moins 50 % du cheptel porcin (7 millions de porcs).

Transformateurs de porcs : Les transformateurs perdraient du jour au lendemain la majorité de leur marché. Les transformateurs orientés vers l'exportation ou les établissements de plus petite taille pourraient éventuellement cesser leurs activités.

- Les transformateurs ne seraient pas en mesure d'assumer le travail supplémentaire de dépeuplement et d'élimination des porcs excédentaires des producteurs sans aide pour couvrir les coûts extraordinaires.

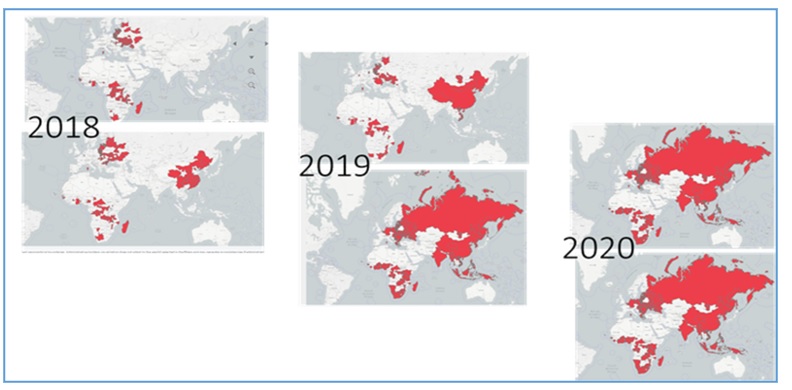

La PPA pourrait s'introduire au Canada n'importe quand

Le rouge représente les pays infectés par la peste porcine africaine

Le blanc représente les pays exempts de peste porcine africaine

Source : Organisation mondiale de la santé animale; World Animal Health Information System (Interface WAHIS de l'OIE)

Description de l'image ci-dessous

Carte montrant qu’en 2018, il y avait de petites zones touchées par la PPA en Asie, en Afrique et en Europe. À côté se trouve une deuxième carte qui montre qu’en 2019, la PPA s’étendait à la majeure partie de l’Europe et de l’Asie, et que la zone touchée était légèrement plus grande en Afrique. Enfin, une carte de 2020 montre une superficie légèrement plus grande touchée par la PPA par rapport à 2019, toujours en Asie, en Afrique et en Europe.

Été 2021 — La peste porcine africaine a atteint les Amériques, avec une confirmation de la présence de la maladie en République dominicaine et à Haïti, ce qui augmente encore le risque d'entrée au Canada.

On pense que les voies qui présentent le risque le plus élevé sont les voyageurs internationaux (vêtements, équipement ou produits de porc illégaux) ou les expéditions commerciales illégales d'aliments pour animaux.

Efforts actuels de prévention et de préparation

L'ACIA et Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) ont joué un rôle actif dans l'élaboration et l'exécution d'un plan d'action pancanadien contre la PPA, un effort fédéral-provincial-territorial (FPT) — industrie visant à coordonner et à prioriser les travaux de prévention et de préparation liés à la PPA dans tout le pays.

En décembre 2021, la ministre a reçu le mandat de : « prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter l'entrée de la peste porcine africaine au pays et continuer de collaborer avec les provinces et territoires et avec les intervenants de l'industrie à l'établissement de mesures de prévention et de préparation, notamment un plan d'intervention à coûts partagés ».

Les travaux avec les partenaires des provinces et de l'industrie sont en cours

En août 2022, le gouvernement du Canada a annoncé un investissement maximal de 45,3 millions de dollars pour accroître les efforts visant à prévenir l'entrée de la PPA au Canada et à se préparer à une éventuelle éclosion. Cet investissement est réparti comme suit :- 23,4 millions de dollars à AAC pour soutenir les efforts de prévention et d'atténuation de l'industrie. Le programme a été lancé le 16 novembre 2022;

- 19,8 millions de dollars à l'ACIA pour financer la surveillance et les activités internationales;

- 2,1 millions de dollars pour renforcer les activités de contrôle frontalier de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC).

Plan d'action pancanadien pour lutter contre la PPA

Jusqu'à présent, il y a eu une coordination importante avec les provinces et les groupes industriels pour faire avancer le Plan d'action pancanadien pour lutter contre la peste porcine africaine.

Volets du plan d'action

- Volet 1 : Prévention et renforcement de la biosécurité

- Volet 2 : Planification de la préparation

- Volet 3 : Assurer la continuité des activités

- Volet 4 : Communication coordonnée des risques

Volet 1 : Prévention et renforcement de la biosécurité

Première ligne de défense pour protéger la population porcine canadienne de la PPA en limitant les sources potentielles d'introduction de virus

Au but de prévenir l'entrée de la PPA au Canada et réduire la propagation en cas d'entrée

- Contrôles des importations guidé par ASFC et ACIA

- Biosécurité guidé par ACIA et industrie

- Mobilisation international guidé par ACIA

- Autorités pour les cochons sauvages Guidé par : Plusieurs ministères (AAC, Environnement et Changement climatique Canada, etc.), associations de l'industrie et homologues des États-Unis (département de l'Agriculture [USDA] et Service d'inspection de la santé animale et végétale [APHIS])

Volet 2 : Planification de la préparation

Une intervention précoce et rapide contre la maladie sera essentielle pour arrêter la propagation du virus et atténuer les conséquences d'une éclosion.

- Diagnostic et surveillance, guidé par ACIA

- Plans et procédures d'intervention, guide par ACIA, gouvernements provinciaux et industrie

- Formation et exercices, guidé par ACIA, gouvernements provinciaux et industrie

Volet 3 : Assurer la continuité des activités

Les conséquences d'une épidémie de PPA peuvent être atténuées en collaborant de façon proactive avec les partenaires commerciaux et en fournissant un soutien pour aider le secteur à s'adapter aux changements du marché.

Zonage — Guidé par ACIA et industrie

Le zonage est une méthode de contrôle des maladies reconnue à l'échelle internationale qui permet également de gérer les risques commerciaux. Une zone peut être établie autour d'une région définie, en fonction de la géographie.

Le Canada a confirmé les accords de zonage avec certains partenaires commerciaux et travaille à la mise en place de nouveaux accords.

Cloisonnement — Guidé par ACIA et industrie

Le cloisonnement est une méthode de contrôle des populations volontaire et distincte qui doit être utilisée avant l'entrée de la PPA. Elle est basée sur les pratiques de gestion et de biosécurité plutôt que sur la géographie.

L'acceptation du cloisonnement devra être négociée avec les partenaires commerciaux.

Intervention en cas d'interruption du marché — Guidé par AAC, gouvernements provinciaux et industrie

Interventions immédiates : Élaboration d'une approche coordonnée et collaborative à l'échelle nationale pour la gestion des porcs excédentaires, avec une certaine marge de manœuvre pour les besoins régionaux. Il s'agit notamment d'évaluer la capacité des infrastructures à assurer le dépeuplement et d'investir dans ce sens. AAC a également mis en place un système de gestion des incidents.

Interventions à plus long terme : Adaptation de l'industrie et planification de la transition sectorielle.

Volet 4 : Communication coordonnée des risques

Des travaux sont en cours pour élaborer des plans de communication sur les risques afin d'aborder les mesures de prévention, de préparation, d'intervention et de relance dans le contexte de la peste porcine africaine.

Industrie, ACIA, AAC, gouvernements provinciaux

Prévention

- Campagnes de sensibilisation

- Voyageurs et population canadienne

Préparation

- Messages prévus [confiance du public]

- Coordonner les communications entre tous les acteurs

Prochaines étapes

- Consultations continues des provinces et de l'industrie, par l'entremise des groupes de travail existants, afin de discuter de la réponse à la PPA et de la préparation

- Exercice de simulation des SM FPT-industrie prévu le 27 avril 2023

- Des consultations ciblées FPT-industrie sur les programmes d'intervention immédiate sont prévues fin de l'hiver/début du printemps 2023

- Une réunion des ministres FPT est prévue en mars/avril 2023

- Une réunion annuelle des ministres FPT est prévue en juillet 2023

Annexe : Rôles et responsabilités

ASFC

- Appliquer des contrôles à l'importation pour empêcher l'entrée de PPA au Canada.

ACIA

- Diriger les activités de contrôle et d'éradication des maladies.

- S'occuper de l'indemnisation des animaux éliminés, le cas échéant.

- Obtenir l'acceptation internationale des approches de zonage et de cloisonnement.

- Diriger la stratégie pour retrouver le statut de zone indemne et l'acceptation internationale.

AAC

- Aider les gouvernements provinciaux à développer des programmes à coûts partagés pour les efforts de dépeuplement et d'élimination (y compris le maintien des animaux en attente de dépeuplement par compassion).

- Coordonner les discussions dans les domaines relevant de plusieurs compétences, comme les abattages par compassion dans les usines de transformation, afin de faciliter une approche cohérente et nationale.

- Élaborer et offrir des programmes de soutien fédéraux, le cas échéant, qui répondent aux besoins nationaux.

- Diriger les communications publiques en réponse à une perturbation des marchés et au problème des porcs excédentaires, en collaboration avec les partenaires des provinces, des territoires et de l'industrie.

Industrie

- Gérer de manière proactive les risques de l'entreprise en tirant parti des programmes existants ainsi que des outils privés de gestion des risques, et prendre des décisions commerciales en fonction des conditions du marché.

- Mettre en œuvre des normes de biosécurité à la ferme pour aider à atténuer l'introduction de maladies.

- Diriger les activités de dépeuplement et d'élimination des porcs excédentaires sur le terrain, ainsi que l'élaboration et la mise en œuvre de mesures de biosécurité, avec le soutien des gouvernements FPT, si nécessaire.

Gouvernements provinciaux et territoriaux

- Coordonner les efforts de dépeuplement et d'élimination des porcs excédentaires sur le terrain, avec l'aide d'AAC (par exemple, transfert de fonds, coordination, surveillance, soutien en matière de bien-être et de santé mentale).

- Coordonner l'élaboration d'une stratégie de gestion des porcs excédentaires sains dans les provinces.

- Faciliter la mise en œuvre des options d'élimination de masse des carcasses, et travailler avec les municipalités pour mettre en place les capacités nécessaires.

- Élaborer et offrir des programmes de soutien qui répondent aux besoins de la région et du secteur, en collaboration avec les municipalités et l'industrie.

-

Code de conduite pour l'industrie de l'épicerie au Canada

Contexte — Concentration et frais imposés par les détaillants

La concentration du marché confère aux grands détaillants une position dominante et un pouvoir de marché important

- Les cinq principaux détaillants alimentaires représentent environ 80 % du secteur

Les frais imposés par les détaillants aux fournisseurs ne sont pas nouveaux

- Les frais imposés par les détaillants sont les sommes totales que dépensent les fournisseurs auprès des détaillants pour que leurs produits se retrouvent dans les rayons (soit des dépenses de commercialisation)

- Ils sont un problème de longue date pour les transformateurs et les producteurs

- Certains frais sont mutuellement bénéfiques et prévisibles

- L'augmentation des autres frais est perçue comme étant unilatérale, rétroactive ou imprévisible depuis quelques années

Marché des épiceries canadiennes selon le volume des ventes, 2021

Détaillant Part du marché (%) Loblaw 28 Sobeys 20 Metro 11 Costco 9 Walmart 8 Autres 24 Source : Who's Who Report 2021, Canadian Grocer

Les frais imposés par les détaillants aux fournisseurs (annexe 1) varient généralement de mutuellement bénéfiques à controversés

Mutuellement bénéfiques

- Frais de commercialisation; frais d'adhésion et de présentation

Controversés

- Frais engagés par les détaillants et coûts d'investissement; amendes rétroactives et unilatérales

Appels d'action

L'annonce des nouveaux frais imposés par les détaillants à l'été 2020, combinée aux défis et aux coûts associés à la pandémie de COVID-19, a attiré davantage l'attention sur les répercussions des pratiques du commerce de détail sur le reste de la chaîne d'approvisionnement alimentaire.

- Les intervenants, y compris les producteurs, les transformateurs et certains détaillants, ont lancé des appels à l'action afin d'assurer des pratiques commerciales équitables, transparentes et prévisibles pour l'industrie agroalimentaire.

- Les frais imposés par les détaillants sont liés aux transactions commerciales interentreprises et ils relèvent principalement de la compétence provinciale, ce qui complique l'adoption d'une approche nationale obligatoire.

Les ministres fédéral, provinciaux et territoriaux (FPT) ont mis sur pied un groupe de travail, présidé par les ministres de l'Agriculture du Canada et du Québec, pour évaluer les répercussions des frais imposés par les détaillants sur l'industrie agroalimentaire.

- Les principales constatations ont été publiées en juillet 2021 (annexe 2).

- Les ministres ont demandé à l'industrie de diriger un processus collaboratif pour élaborer une proposition visant à améliorer la transparence, la prévisibilité et le respect des principes de l'utilisation équitable.

Processus dirigé par l'industrie

Les dirigeants de l'industrie ont répondu à l'appel en créant un modèle collaboratif de mobilisation de la chaîne d'approvisionnement en vue de concevoir un Code de conduite pour l'industrie de l'épicerie.

Des mises à jour sur les progrès ont été fournies aux ministres FPT

- 17 décembre 2021

- 31 mars 2022

- 21 juillet 2022

- 11 novembre 2022

Jusqu'à présent, le dialogue a contribué à un changement positif de la culture commerciale dans l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement

Les gouvernements FPT surveillent activement les progrès réalisés par l'industrie et offrent du soutien en matière de facilitation (Agriculture et Agroalimentaire Canada [AAC] et Québec/ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation [MAPAQ]).

- Comité directeur de l'industrie

- 9 associations de l'industrie

- Groupe de travail sur les entreprises

- 37 entreprises

- Sous-groupe de travail sur les entreprises

- 8 entreprises

- Sous-comité de l'industrie sur la gouvernance

- 5 associations de l'industrie

Situation actuelle

L'ébauche des dispositions et des détails de haut niveau pour le règlement des différends et la gouvernance a été soumise aux ministres FPT en novembre 2022

- En janvier 2023, une déclaration ministérielle conjointe a fait l'éloge des travaux réalisés jusqu'à présent et a encouragé une mise en œuvre rapide

L'industrie passe maintenant à l'étape des consultations, et souhaite mettre en œuvre en 2023 un Code de conduite pour l'industrie de l'épicerie qui fera ce qui suit :

- rendre officielles les pratiques acceptables et non acceptables des entreprises afin d'apaiser les tensions entre les fournisseurs et les détaillants

- instaurer un environnement des affaires plus prévisible et transparent qui viendra à l'appui des investissements et de l'innovation

- créer un processus clairement établi pour le règlement des différends

L'industrie a obtenu un consensus selon lequel le Code de conduite ne fera pas ce qui suit :

- modifier directement l'équilibre du marché

- réglementer l'offre équitable

- déterminer le montant acceptable des frais imposés par les détaillants

Considérations : les progrès réalisés par l'industrie

Des efforts considérables ont été déployés jusqu'à maintenant

- Il faut maintenir l'élan pour garantir le succès de la démarche

Le niveau de participation est essentiel pour concevoir un Code de conduite efficace

- La participation généralisée au modèle volontaire dans l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement alimentaire sera importante pour garantir son succès

- Toutefois, l'essentiel sera la participation active des grands détaillants

- Si la participation souhaitée n'est pas atteinte, une solution réglementée pourrait être recommandée par l'industrie

████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████

Considérations : contexte stratégique

Beaucoup d'attention du public sur les chaînes d'approvisionnement alimentaires

- Inflation des aliments, profits des détaillants, défis de la chaîne d'approvisionnement

Les comités parlementaires continuent de demander l'adoption du Code de conduite pour l'industrie de l'épicerie

- Comité permanent de l'agriculture et de l'agroalimentaire (AGRI), avril 2021 à juin 2022

Examen des lois et des politiques en cours en vue d'améliorer la concurrence dans le secteur

- Étude de marché du Bureau de la concurrence sur la concurrence dans le secteur de l'épicerie au Canada

Prochaines étapes

De concert avec les travaux de l'industrie, le groupe de travail FPT continuera de surveiller les progrès liés au développement du Code de conduite, d'encourager les prochaines étapes de mise en œuvre et de soutenir les efforts, au besoin (par exemple, du financement potentiel ou des communications)

Hiver 2023

- Mettre la dernière main à l'ébauche complète du modèle

- Code, concept juridique, modèle de règlement

Printemps 2023

Consultations informelles au sein des associations de l'industrie

Consultations publiques officiellesÉté 2023

Début de la mise en œuvre :

- Création d'une entreprise sans but lucratif : Bureau d'arbitrage du Code des épiceries

- Demande récente de 2 millions de dollars pour contribuer à l'incorporation

- Nomination d'un arbitre du Code des épiceries

- Examen prévu 18 mois après la mise en œuvre

Annexe 1 : Exemples de frais imposés par les détaillants

Frais de rupture de stock des annonces

Pénalités imposées aux fournisseurs s'ils manquent de produits pendant la promotion.

Accords fondamentaux/nationaux

En général, les accords fondamentaux conclus entre les détaillants et les fournisseurs fixent des objectifs de vente nationaux et prévoient une prime pour le détaillant qui atteint l'objectif fixé. Ces accords peuvent donner lieu à un « traitement préférentiel », puisque les détaillants sont incités à accorder plus de place dans les rayons aux fournisseurs ayant conclu de tels accords, afin d'atteindre ses objectifs de vente. Ces accords peuvent rendre la concurrence difficile pour les nouveaux fournisseurs.

Frais de développement du commerce électronique

Une redevance basée sur un pourcentage que les vendeurs doivent payer sur tous les produits vendus par le détaillant via sa plateforme de commerce électronique. L'objectif de cette redevance est de compenser les investissements visant à accélérer l'expansion de la distribution de produits d'épicerie en ligne et des capacités de commerce électronique.

Frais d'exclusivité

Ceux-ci n'existent généralement pas en tant que tels, mais constituent un argument de négociation qui peut être échangé contre des frais de créneau.

Période de coupure ou de gel des prix prolongée

Les détaillants alimentaires imposeront unilatéralement un gel des prix (c'est-à-dire des périodes de coupure obligatoires) pendant lesquelles il sera interdit aux fournisseurs de demander des augmentations de prix. Elles coïncident généralement avec les périodes de vacances (par exemple, de septembre à janvier). Si les fournisseurs doivent faire face à une augmentation du prix des ingrédients pendant cette période, ils doivent reporter l'augmentation de leur prix et, dans certains cas, ils doivent donner au détaillant un préavis de douze semaines. Si le détaillant accepte le nouveau prix, l'augmentation est valable à partir de la date d'acceptation et n'est pas antidatée à la date de la notification initiale.

Conditions supplémentaires

Une déduction de 1 % à 2 %, appliquée par certains grands détaillants aux prix de leurs fournisseurs, pour financer des rénovations de magasins ou des acquisitions récentes.

Redevance de développement des infrastructures/allocation d'accélération stratégique

Ces frais, généralement exprimés en pourcentage du coût des marchandises achetées par le détaillant, sont facturés aux fournisseurs pour compenser les coûts d'infrastructure des détaillants, qui peuvent inclure la rénovation des magasins et des réseaux logistiques, la construction de nouveaux centres de distribution ou la mise en œuvre de systèmes nouveaux et mis à niveau pour améliorer l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement.

Frais de retard de livraison

Frais qui sont déduits hors facture par le détaillant comme pénalité pour les livraisons effectuées plus tard que ce qui est indiqué sur le bon de commande. Ces frais varient généralement entre 500 $ et 1 000 $ par commande, ou entre 200 $ et 500 $ si le détaillant est prévenu du retard.

Frais supplémentaires

Ces frais correspondent à un pourcentage des ventes des fournisseurs, généralement compris entre 1 % et 15 %, qui est déduit par le détaillant pour soutenir le travail de marketing (par exemple, la production des prospectus promotionnels) et sa distribution. Les frais supplémentaires sont une pratique courante dans l'industrie, mais ils varient d'une entreprise à l'autre. Ils s'appliquent à tous les fournisseurs, tant les acteurs établis que les nouveaux venus.

Conditions de paiement

En général, les fournisseurs de l'industrie offrent une réduction de 2 % sur les paiements effectués dans les 10 jours, ou ne facturent aucun intérêt pour les paiements effectués dans les 30 jours. Toutefois, certains grands détaillants imposent d'autres conditions de paiement standard (par exemple, aucun intérêt pour les paiements effectués dans les 90 jours). En outre, certains détaillants appliquent une déduction de 2 % sur la facture de vente en gros, même si le paiement a lieu en dehors de la fenêtre de 10 jours. Si cette pratique ne constitue pas nécessairement un obstacle à l'entrée sur le marché des fournisseurs, elle représente une contrainte majeure en matière de coûts, car il n'y a aucune garantie quant à la date et au montant du paiement qui sera reçu.

Frais d'inscription au catalogue/frais de présentation/frais de listage

Le détaillant facture des frais de présentation pour attribuer un espace à chaque produit alimentaire. Il s'agit de paiements forfaitaires dus dès l'approbation, sans garantie de durée minimale des ventes. S'il est généralement entendu que l'espace est réservé pour 12 mois, le détaillant n'est pas obligé de respecter ce délai. De nombreux fournisseurs considèrent que l'évaluation des frais de présentation et de listage est la pratique la plus controversée des détaillants, car il n'existe pas de tableau de frais fixes. En effet, ces frais sont établis par des négociations entre le détaillant et le fournisseur.

Frais de déchargement

Il est interdit aux chauffeurs de participer au déchargement de leurs camions dans presque tous les centres de distribution des détaillants. Par conséquent, chaque centre fait appel à une entreprise tierce sur place (connue sous le nom de « déchargeurs » ou « dockers ») pour assurer ce service. Ces frais coûtent de 50 à 500 dollars en fonction du nombre de palettes et du temps nécessaire au déchargement.

Frais sur les marchandises invendables

Au cours de la dernière décennie, la responsabilité des produits endommagés en transit ou en magasin a été transférée du détaillant au fabricant. Ces frais sont facturés au fournisseur sous la forme d'un pourcentage des ventes annuelles (par exemple, 1 à 1,5 % pour les produits de longue conservation) et sont généralement pris en compte dans la tarification de la plupart des produits par les fournisseurs.

Annexe 2 : Principales constatations du groupe de travail FPT

La concentration dans le secteur de la vente au détail permet aux détaillants d'utiliser leur pouvoir de négociation pour imposer une série de frais aux fournisseurs afin de fournir et de commercialiser leurs produits en magasin. Récemment, la forme et l'ampleur des frais imposés par les détaillants ont augmenté et la manière dont ils sont imposés a changé.

L'imprévisibilité et le manque de transparence dans la façon dont certains frais sont perçus, ainsi que les recours limités et souvent complexes pour la résolution des litiges, ont conduit à une tension générale des relations au sein de la chaîne d'approvisionnement, des détaillants aux producteurs primaires. Cette situation fait également en sorte que l'environnement d'investissement du Canada semble moins attrayant pour certaines entreprises de fabrication de produits alimentaires.

Cette dynamique a d'autres répercussions secondaires; elle empêche les petits transformateurs et producteurs d'accéder au marché, elle entrave l'innovation et elle crée des problèmes particuliers d'approvisionnement et de prix pour les détaillants indépendants et les producteurs locaux auprès desquels ils s'approvisionnent.

-

Transport et chaînes d'approvisionnement agricoles et agroalimentaires

Les chaînes d'approvisionnement agricoles et agroalimentaires pendant la pandémie

Dans l'ensemble, pendant la pandémie de COVID‑19, la chaîne d'approvisionnement alimentaire a continué à fournir aux Canadiens un accès fiable aux aliments et a maintenu une croissance économique saine.

Cependant, la pandémie a perturbé la chaîne d'approvisionnement alimentaire, des producteurs aux consommateurs, de diverses manières, notamment en ce qui concerne le franchissement des frontières provinciales et internationales.

Ces défis liés à la pandémie ont mis en évidence des vulnérabilités préexistantes et ont attiré l'attention sur la nécessité de renforcer la résilience du système alimentaire canadien.

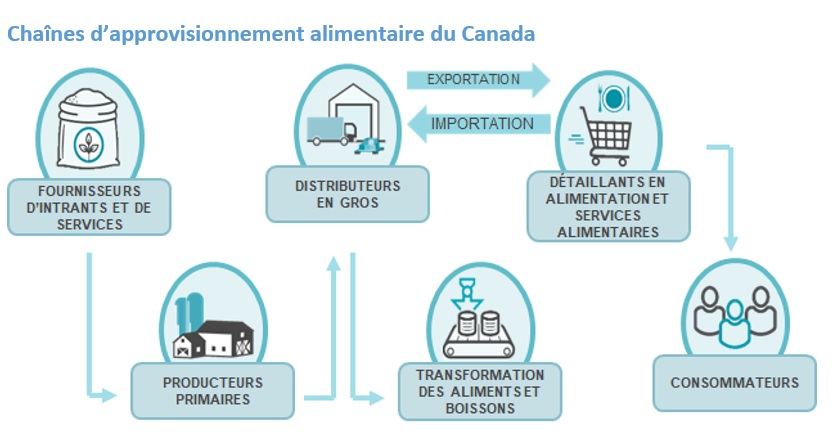

Chaînes d'approvisionnement alimentaire du Canada

Description de l'image ci-dessous

La chaîne d’approvisionnement du Canada est un système interconnecté qui commence par

- les fournisseurs d’intrants et de services, suivis par

- les producteurs primaires

- les distributeurs au prix du gros

- les entreprises de transformation d’aliments et de boissons

- les détaillants en alimentation et la restauration, et termine avec (6) les consommateurs finaux.

La chaîne d’approvisionnement alimentaire fonctionne de la même manière, peu importe que les biens soient importés au Canada ou qu’ils soient destinés à l’exportation

Vulnérabilités au sein des chaînes d'approvisionnement agricoles et agroalimentaires

Au cours de la pandémie :

- Les restrictions en matière de travail et de voyage ont créé des défis et ont mis en évidence la nature essentielle des travailleurs du secteur alimentaire.

- La fermeture des frontières, l'évolution de la demande et les perturbations du transport ont posé des problèmes pour la livraison des exportations et des importations.

- Les fluctuations de la demande, les fermetures d'entreprises et les éclosions ont entraîné des retards de production et créé des excédents de denrées alimentaires dans certaines régions et des pénuries dans d'autres.

- Les vulnérabilités existantes en matière d'approvisionnement alimentaire ont été amplifiées par la perte de revenus et le manque de moyens de transport dans les communautés autochtones rurales et isolées.

- La hausse des prix des denrées alimentaires continue d'exercer une pression sur de nombreux ménages canadiens.

Les catastrophes naturelles (par exemple, les inondations en Colombie‑Britannique), les blocages aux frontières et la guerre opposant la Russie à l'Ukraine (voir annexe A) ont encore amplifié ces problèmes.

Priorité actuelle : la stratégie nationale sur la chaîne d'approvisionnement

- Les chaînes d'approvisionnement sont mentionnées dans 10 lettres de mandat

- Budget de 2022 — Engagement à élaborer une stratégie nationale sur la chaîne d'approvisionnement (dirigée par Transports Canada) — 603,2 M$ pour les investissements liés à la chaîne d'approvisionnement

- Sommet national sur la chaîne d'approvisionnement, janvier 2022

- La ministre de l'Agriculture a animé une séance sur les répercussions de la pandémie sur le secteur agricole

- Groupe de travail sur la chaîne d'approvisionnement lancé en 2022 (voir annexe B pour la composition)

- Le processus comprenait une mobilisation ciblée des groupements de producteurs spécialisés, des associations de producteurs et du Réseau du secteur alimentaire (groupe de travail industrie‑gouvernement chargé des questions de gestion des urgences touchant le secteur alimentaire)

- Rapport final présenté en octobre 2022

- Lancement de l'examen réglementaire de la chaîne d'approvisionnement — sous la direction du Secrétariat du Conseil du Trésor.

- Solliciter l'avis des intervenants pour répertorier les irritants tout au long de la chaîne d'approvisionnement

Les programmes de la chaîne d'approvisionnement est déjà soutenue par le Fonds national des corridors commerciaux (FNCC) de Transports Canada :

- 4,6 G$ sur 11 ans (2017 à 2028) pour les propriétaires et les utilisateurs d'infrastructures afin d'investir dans les actifs de transport essentiels

Convergence de la Stratégie sur la chaîne d'approvisionnement et du mandat d'Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC), principalement axé sur les grains

Avec une valeur annuelle de 47 G$, la production de grains représente un peu plus de 55 % des recettes monétaires des exploitations agricoles canadiennes.

Les exportations de grains sont essentielles à la compétitivité. Sur les quelque 90 millions de tonnes métriques de grains produites chaque année au Canada, environ 50 % sont exportées.

Les grains canadiens doivent parcourir de plus longues distances jusqu'au port que n'importe lequel de nos concurrents internationaux.

- Le transport ferroviaire est le seul moyen pratique de transporter des grains sur de si longues distances — environ 1 million de trajets en camion pour transporter les volumes d'exportation de grains de l'Ouest canadien jusqu'au port, contre 4 104 trains unitaires.

- Quatre‑vingt‑quatorze pour cent (94 %) de tout le grain exporté utilise le transport ferroviaire, soit pour l'acheminement vers le port, soit directement vers la destination aux États‑Unis ou au Mexique.

- Les exportations de légumineuses et de cultures spéciales ont considérablement augmenté ces dernières années. Ces grains étant généralement transportés par conteneur, la demande de conteneurs vides a augmenté.

Compte tenu de l'importance cruciale du transport ferroviaire, les défis et les préoccupations concernant la prévisibilité et la qualité des services ferroviaires ont été systématiquement désignés comme le principal problème de la chaîne d'approvisionnement pour les intervenants du secteur des grains.

Dépendance du secteur des grains à l'égard du transport ferroviaire

Les producteurs et les sociétés céréalières affirment que le pouvoir de marché des chemins de fer est à l'origine de problèmes de service et de capacité ferroviaires qui nuisent au secteur des grains

- Deux chemins de fer principaux (le Canadien National et le Canadien Pacifique) transportent les grains vers les clients nord‑américains et vers les ports maritimes en vue de leur exportation.

- L'imprévisibilité des services ferroviaires et les perturbations peuvent avoir des conséquences négatives pour les expéditeurs — notamment des pénalités contractuelles, des redevances de stationnement et des pertes de ventes — qui se répercutent sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement.

- Les prévisions indiquent une croissance accrue des exportations dans les secteurs de l'agriculture, de la foresterie, de l'exploitation minière et du pétrole, ce qui augmentera probablement la pression sur la capacité des chemins de fer et exacerbera les problèmes de service si des investissements stratégiques ne sont pas réalisés. La pression est la plus forte au port de Vancouver.

Concentration du pouvoir de marché : bien qu'il s'agisse techniquement d'un duopole, le système ferroviaire fonctionne souvent comme un monopole spatial, puisqu'environ 99 % des silos à grains ne sont desservis que par un seul chemin de fer.

« Le manque de fiabilité du service ferroviaire, l'inefficacité des mécanismes de règlement des différends et le manque de confiance dans la capacité des fournisseurs de services ferroviaires à répondre aux besoins des expéditeurs (et la capacité générale du secteur ferroviaire à accroître sa capacité pour répondre à la demande saisonnière), sont des défis importants soulevés par les expéditeurs. L'industrie a également exprimé des préoccupations quant à la pénurie importante de travailleurs et d'équipages ferroviaires, ce qui nuit à la capacité des fournisseurs de compter sur le rail pour la livraison des produits en temps opportun. » — Rapport final du Groupe de travail national sur la chaîne d'approvisionnement 2022

Recommandations du Groupe de travail national sur la chaîne d'approvisionnement les plus pertinentes pour l'agriculture

Remédier à la congestion des ports

Modifier la gouvernance des ports et améliorer les infrastructures portuaires.

Développer l'Agence canadienne d'inspection des aliments et d'autres services gouvernementaux pour traiter les marchandises commerciales dans les ports.Prolongement de l'interconnexion

Étendre la distance de l'interconnexion au‑delà des 30 km actuels dans tout le Canada afin d'offrir aux expéditeurs davantage d'options ferroviaires et de résoudre les problèmes d'équilibre des forces entre expéditeurs et chemins de fer.

Révisions de l'Office

Réviser le mandat de l'Office des transports du Canada et lui donner l'indépendance, l'autorité et le financement nécessaires à l'accomplissement de ce mandat.

Améliorer les enquêtes sur les initiatives propres et la collecte de données.

Visibilité de la chaîne d'approvisionnement et numérisation

Numériser et créer une visibilité de bout en bout de la chaîne d'approvisionnement pour plus d'efficacité, de responsabilité, de planification, d'investissement et de sécurité.

Questions relatives à la main d'œuvre dans la chaîne d'approvisionnement

Élaborer une stratégie sur la main‑d'œuvre dans la chaîne d'approvisionnement.

Créer un conseil du travail pour faire face aux interruptions de travail.Bureau de la chaîne d'approvisionnement

Créer un bureau de la chaîne d'approvisionnement afin d'unifier la responsabilité et l'autorité du gouvernement fédéral en matière de gestion des transports de la chaîne d'approvisionnement.

███████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████

████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████

██████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████

Autres problèmes de transport ayant des répercussions sur le secteur des grains

- Préoccupations constantes concernant la concurrence, la fiabilité et la résilience des chemins de fer.

- Mesures visant à remédier à la congestion portuaire (Transports Canada et Administration portuaire Vancouver‑Fraser)

- Mise en œuvre de la Gestion des navires actifs (GNA) (destinée à renforcer la sécurité maritime, à faciliter la circulation des marchandises et à gérer les incidences environnementales et sociales).

- Efforts visant à trouver des solutions pour permettre le chargement de grains par mauvais temps.

- Préoccupations des intervenants concernant l'Administration portuaire Vancouver‑Fraser, notamment le conflit d'intérêts perçu en tant que promoteur et régulateur, et les modifications apportées aux redevances d'infrastructure portuaire.

- Réactivité et fonctionnalité des outils législatifs et des mécanismes de recours existants, notamment :

- Loi sur les transports au Canada : les appels se poursuivent en faveur d'un renforcement des dispositions relatives à la concurrence dans le secteur ferroviaire.

- Office des transports du Canada (Office) : nécessité de renforcer les pouvoirs de l'« initiative propre ».

- Préoccupations concernant la fiabilité et la stabilité de la main‑d'œuvre, y compris les appels à des règles sur les services essentiels pour éviter les grèves et autres perturbations.

Forums sur la mobilisation en matière de grains et de transport

Groupe de travail sur la logistique du transport des récoltes :

- Groupe de travail gouvernement‑industrie créé en 2020, chargé d'étudier les défis auxquels est confronté le secteur des grains dans le cadre du programme de transport à long terme du gouvernement.

Données et initiatives de recherche financées par AAC et Transports Canada :

- Surveillant du grain : une tierce partie indépendante (Quorum Corp.), soutenue par AAC et Transports Canada, chargée de contrôler l'efficacité globale de la manutention et du transport des grains dans les Prairies.

- Agriculture Transportation Coalition : Soutenue par AAC, une tierce partie examine les données à un niveau granulaire, en rendant compte du rendement quotidien et hebdomadaire du secteur ferroviaire pour le transport des grains.

Principaux interlocuteurs

- Western Grain Elevator Association

- Viterra

- G3

- Cargill Ltd

- Parrish & Heimbecker

- Paterson Foods

- Louis Dreyfus

- Richardson International

- Pulse Canada

- Canadian Canola Growers Association

- Les Producteurs de grains du Canada

- Canadien National (CN)

- Canadien Pacifique (CP)

- Réseau du secteur alimentaire

Annexe 1 : Éléments propres à l'agriculture liés à la réponse du Canada à la guerre opposant la Russie à l'Ukraine

Le 23 juin 2022, AAC a annoncé une augmentation temporaire de la limite sans intérêt pour les avances dans le cadre du Programme de paiements anticipés (PPA) afin d'aider les producteurs à faire face aux augmentations soudaines des coûts des intrants (par exemple, le carburant, les engrais et les semences). La limite sans intérêt est passée de 100 000 $ à 250 000 $ pour les années de programme 2022 et 2023.

Afin de venir en aide à l'Ukraine et à ses agriculteurs, le Canada a versé 52 M$ à l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) pour soutenir les solutions d'exportation agricole, dont 50 M$ pour l'entreposage des grains et 2 M$ pour l'équipement technique de laboratoire afin de faciliter les exigences de certification à l'exportation. AAC a travaillé en étroite collaboration avec Affaires mondiales et d'autres partenaires pour obtenir ce financement.

Afin de soutenir l'économie ukrainienne, le Canada a temporairement renoncé aux droits de douane et aux droits de recours commerciaux sur les importations en provenance d'Ukraine, y compris pour les produits sous gestion de l'offre (par exemple, le poulet). La mesure est entrée en vigueur le 9 juin 2022 et expirera après un an.

Le Canada double le financement du Système d'information sur les marchés agricoles (SIMA) pour le porter à 250 000 dollars canadiens. Ce fonds est une initiative importante du secteur agricole lancée par le G20 en 2011 pour améliorer la transparence des marchés alimentaires et les interventions en matière de sécurité alimentaire.

Le gouvernement étudie également les possibilités d'apporter un soutien supplémentaire aux agriculteurs de l'Est du Canada les plus touchés par les droits de douane sur les engrais russes

Annexe 2 : Membres du Groupe de travail national sur la chaîne d'approvisionnement et consultations

Coprésidents

- Louise Yako : ancienne présidente et directrice générale de la British Columbia Trucking Association.

- Jean Gattuso : ancien directeur de l'exploitation, Lassonde Industries Inc.

Membres du Groupe de travail

- Robert Armstrong, président du Chartered Institute of Logistics and Transport North America (CILTNA)

- Keith Bruch, ancien vice‑président de Paterson Global Foods

- Shauna McMillan, responsable exécutive et professionnelle de la chaîne d'approvisionnement

- Stephane Roche, vice‑président et directeur des opérations

- Howard Eng, ancien président‑directeur général de l'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto

- Gretchen Pohlkamp, partenaire, NovaPark Consulting

Intervenants de l'agriculture consultés

- Association de nutrition animale du Canada

- Canadian Oilseed Processors Association

- Céréales Canada

- Canadian Canola Growers Association

- Canadian Cattlemen's Association

- Fédération canadienne de l'agriculture

- La Fédération canadienne des épiciers indépendants

- Conseil des viandes du Canada

- Conseil canadien du porc

- Conseil canadien des transformateurs d'œufs et de volailles

- Association canadienne de la distribution de fruits et légumes Conseil canadien du canola

- Fertilisants Canada

- Producteurs de fruits et légumes du Canada

- Produits alimentaires, de santé et de consommation du Canada

- Keystone Agricultural Producers

- Pulse Canada

- Quorum

- Soy Canada

- Commission du développement du blé de la Saskatchewan

- Association des producteurs de blé de l'Ouest canadien

- Western Grain Elevator Association

-

Stratégie pour une agriculture durable

Contexte agroenvironnemental

Le succès du secteur agricole dépend des ressources naturelles.

- Il existe de fortes interdépendances entre la productivité et l'agroécosystème, notamment entre le climat et les conditions météorologiques, l'utilisation des terres et la santé des sols, la qualité et l'utilisation de l'eau et les avantages et les menaces pour la biodiversité.

Les changements climatiques et les événements météorologiques extrêmes se font déjà sentir dans le secteur et ils créeront des défis plus importants au cours des années et des décennies à venir.

- Une pression internationale continue d'être exercée pour que nous adoptions des cibles plus ambitieuses contre les changements climatiques et pour que nous nous attaquions à d'autres enjeux environnementaux.

Les producteurs ont des défis et des opportunités qui diffèrent de ceux des autres secteurs pour contrer les changements climatiques.

- Il y a des obstacles à l'adoption généralisée de pratiques bénéfiques, comme la gestion des risques de production et la question de savoir si l'adoption de ces pratiques est soutenable sur plan économique.

Un certain nombre d'initiatives, comme les récents investissements records consentis dans des programmes agroenvironnementaux, sont en cours pour aider davantage le secteur (par exemple, Solutions agricoles pour le climat [SAC] : Fonds d'action à la ferme pour le climat, SAC : Laboratoires vivants, Technologies propres en agriculture).

- Le Partenariat canadien pour une agriculture durable tablera sur les cadres fédéraux-provinciaux-territoriaux antérieurs et sur les programmes fédéraux récents.

- L'atténuation du changement climatique et l'adaptation à celui-ci constituent l'une des quatre missions qui animent le Plan stratégique pour la science d'Agriculture et Agroalimentaire Canada.

L'agriculture est un moteur de l'économie canadienne

Le secteur agroalimentaire est un moteur de croissance de l'économie canadienne et il joue un rôle clé dans le renforcement de la sécurité alimentaire nationale et mondiale.

Tandis que la population mondiale devrait atteindre 9,7 milliards d'habitants d'ici à 2050, le Canada est l'un des rares pays ayant la capacité d'accroître sa production alimentaire, mais il faut que cette croissance soit durable sur le plan environnemental.

Cela devra se faire dans le contexte suivant :

- Soutenir les cibles nationales du Canada de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) de 40 % à 4 % par rapport au niveau de 2005 d'ici 2030 et à les ramener à zéro d'ici 2050.

- Accroître la résilience aux effets du changement climatique que les agriculteurs subissent actuellement.

- Garantir un environnement sain pour soutenir la résilience à long terme du secteur.

En 2022, le Canada a exporté pour 92 milliards de dollars de produits alimentaires, ce qui en fait le cinquième exportateur mondial de produits agricoles, agroalimentaires, de poissons et de fruits de mer (derrière l'Union européenne, les États-Unis, le Brésil et la Chine).

Le système agricole et agroalimentaire canadien a généré 134 milliards de dollars, soit 6,8 % du produit intérieur brut du Canada (y compris la vente au détail de produits alimentaires et les services alimentaires) en 2021.

Croissance du produit intérieur brut, par secteur, 2013 à 2021 Secteur Pourcentage de croissance annuelle du produit intérieur brut (2013 à 2021) Ensemble des industries 1,7 Production végétales/animals 2,9 Exploitation minière/extraction de pétrole et de gaz 2,4 Manufacturière 0,3 Finance et assurances 4,0 Source : Statistique Canada

Le secteur agricole canadien a obtenu des résultats remarquables en matière d'environnement

La production agricole a presque doublé au cours des 20 dernières années, alors que les émissions totales de gaz à effet de serre n'ont que légèrement augmenté.

Le secteur prend des actions pour promouvoir la gestion de l'environnement et produire des rapports sur la durabilité par des mesures améliorées, par la certification et par des systèmes d'assurance de la durabilité pilotés par l'industrie.

Les entreprises agroalimentaires sont de plus en plus nombreuses à prendre des engagements en matière de durabilité.

Le Canada se classe au 7e rang des dix pays les plus performants en 2022 (Indice mondial de sécurité alimentaire, 2022).

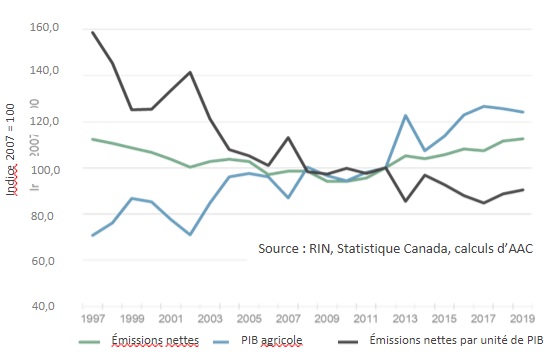

Dissociation des émissions d'origine agricole du PIB

Description de l'image ci-dessous

Dissociation des émissions d'origine agricole du PIB

Figure illustrant les émissions nettes, le PIB agricole et les émissions nettes par PIB de 1997 à 2019. La production agricole a presque doublé, tandis que les émissions totales de gaz à effet de serre (GES) n'ont que légèrement augmenté.

Dissociation des émissions d'origine agricole du PIB — Index (2007=100) Émissions nettes PIB agricole Émissions nettes par unité de PIB 1997 112,4 70,8 158,7 1998 110,6 76,1 145,3 1999 108,7 86,9 125,1 2000 106,9 85,2 125,4 2001 103,7 77,7 133,4 2002 100,4 71,0 141,4 2003 102,9 84,8 121,2 2004 103,9 96,3 107,9 2005 102,9 97,7 105,3 2006 97,1 96,1 101,1 2007 98,6 87,1 113,2 2008 98,6 100,3 98,3 2009 94,3 96,8 97,4 2010 94,3 94,5 99,8 2011 95,7 98,1 97,6 2012 100,0 100,0 100,0 2013 105,3 122,8 85,7 2014 104,1 107,6 96,8 2015 105,7 113,9 92,8 2016 108,1 122,9 88,0 2017 107,6 126,7 84,9 2018 111,7 125,7 88,9 2019 112,6 124,3 90,6 Source : RIN, Statistique Canada, calculs d'AAC

Agriculture et enjeux environnementaux

Malgré ces réalisations, il subsiste des enjeux environnementaux dans le secteur.

- Adaptation et résilience : Les producteurs ressentent aujourd'hui les effets du changement climatique : la modification des régimes de précipitations, les phénomènes météorologiques extrêmes et imprévisibles et la hausse des températures ont des incidences sur les rendements et les coûts.

- Biodiversité : Des paysages agricoles diversifiés peuvent offrir un habitat à une plus grande diversité d'espèces. La perte de superficies en cultures fourragères, en prairies et en pâturages et l'augmentation des superficies en cultures annuelles entraînent une perte de biodiversité.

- Eau : Les risques associés aux pesticides et au phosphore connus pour dégrader la qualité de l'eau ont augmenté. Les changements des régimes de précipitations et les conditions météorologiques extrêmes commanderont une meilleure gestion de l'eau dans de nombreuses régions.

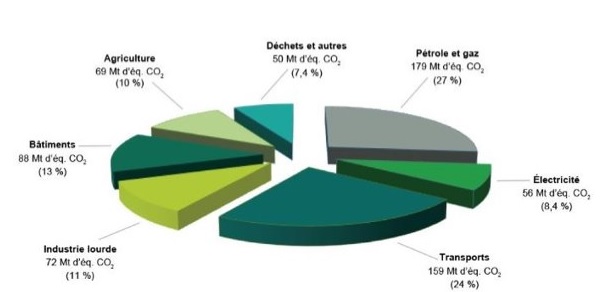

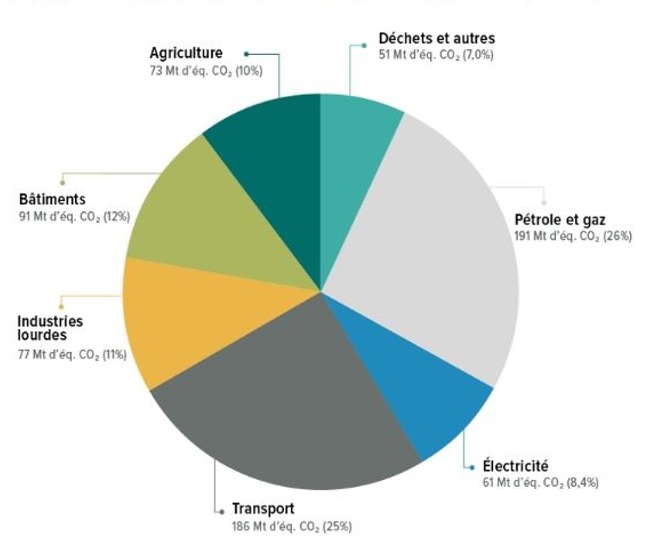

- Émissions de GES : En 2020, le bétail, les cultures et l'utilisation de carburant à la ferme comptaient pour 10 % des émissions globales du Canada (69 mégatonnes [Mt]).

Émissions de GES du Canada, 2020 (Mt d'éq. CO2)

Source : Sources et puits de gaz à effet de serre au Canada : sommaire 2022

Description de l'image ci-dessous

Ce graphique en secteurs affiche la répartition des émissions de GES du Canada des sept secteurs économiques suivants en 2020 : Pétrole et gaz, Électricité, Transports, Industrie lourde, Bâtiments, Agriculture, ainsi que Déchets et autres. Le total des émissions de GES équivaut à 672 Mt d’éq. CO2. Le tableau suivant affiche la répartition des émissions de GES (Mt d'éq. 2) (%) de ces secteurs pour 2020.

Secteur économique Megatonnes d'équivalent CO2 Pourcentage Agriculture 69 10,0 Déchets et autres 50 7,4 Pétrole et gaz 179 27,0 Électricité 56 8,4 Transports 159 24,0 Industrie lourde 72 11,0 Bâtiments 88 13,0 Source : Sources et puits de gaz à effet de serre au Canada : sommaire 2022

La plupart des émissions agricoles du Canada proviennent de sources biologiques, par exemple, l'oxyde nitreux provient des éléments nutritifs ajoutés aux sols, tandis que le méthane est un produit de digestion animale.

Pourquoi une Stratégie pour une agriculture durable?

Défis

- l n'existe pas de solution unique, car les 193 500 exploitations agricoles canadiennes ont des pratiques de production et des conditions régionales différentes.

- La volatilité des marchés, l'augmentation du coût des intrants et les risques accrus associés à la chaîne d'approvisionnement sont des obstacles à l'adoption de pratiques bénéfiques et risquent de faire reculer les progrès accomplis jusqu'ici en matière d'environnement.

- Il faudra parvenir à un équilibre pour rester compétitif, accroître la production d'aliments tout en accomplissant des progrès vers l'atteinte des objectifs de durabilité.

- Les progrès réalisés en matière d'atténuation ne doivent pas se faire au détriment des autres enjeux agroenvironnementaux.

- Le manque de données empêche de mesurer les progrès accomplis et les voies à suivre pour 2050.

Occasions

- Tirer parti du transfert de connaissances, des champions sur le changement climatique dans le secteur et élargir la discussion pour favoriser une évolution des comportements.

- Recenser les solutions susceptibles de fonctionner à la fois pour les producteurs qui veulent accroître leurs rendements et pour obtenir de meilleurs résultats en matière d'environnement.

- Récompenser la bonne gestion, créer des débouchés commerciaux et tirer parti des engagements pris en matière d'environnement par l'industrie dans la chaîne de valeur.

- Adopter une approche globale pour prioriser du même coup les nombreux avantages agroenvironnementaux connexes.

- S'engager dans des solutions viables de large portée et se doter d'un cadre de mesure qui fonctionne pour l'ensemble de la chaîne de valeur.

Objectifs proposés pour la Stratégie pour une agriculture durable

- Le secteur agricole joue un rôle important en contribuant aux cibles de réduction des émissions de gaz à effet de serre du Canada pour 2030 et à l'objectif d'atteindre la carboneutralité en 2050, tout en demeurant compétitif et en soutenant les moyens de subsistance des agriculteurs.

- Le secteur agricole est résilient aux impacts climatiques à court et à long terme, tout en maintenant sa capacité de production, et s'adapte aux contextuels évolutifs engendrés par le changement climatique.

- La meilleure performance environnementale du secteur agricole canadien offre des avantages environnementaux, économiques et sociaux à tous les Canadiens.

- Le Canada a amélioré sa capacité à mesurer, à rendre compte et à démontrer la performance environnementale du secteur agricole et agroalimentaire.

- Une approche globale et intégrée est adoptée pour s'attaquer aux défis agroenvironnementaux du secteur agricole, par des politiques et des programmes et avec l'aide de partenaires de la chaîne de valeur.

Survol de la Stratégie pour une agriculture durable

- Elle contribuera à définir une orientation commune pour une action collective visant à améliorer la performance environnementale du secteur à long terme, en soutenant les moyens de subsistance des agriculteurs et la vitalité commerciale à long terme du secteur.

- Elle s'appuiera sur les succès passés et actuels, en reconnaissant les mesures déjà prises par les producteurs pour atteindre les objectifs environnementaux tout en accroissant la production et en soutenant le rôle du Canada en tant que fournisseur mondial d'aliments.

- Elle rassemblera, sous un même chapeau, les actions nécessaires pour relever des défis environnementaux du secteur agricole et cherchera à s'aligner et à se coordonner avec d'autres initiatives. (par exemple, la Stratégie nationale d'adaptation, l'Engagement mondial sur le méthane et la création de l'Agence canadienne de l'eau).

- Elle définira une vision à long terme (pour 2050) et une approche coordonnée et intégrée.

Thèmes prioritaires de la Stratégie pour une agriculture durable

Description de l'image ci-dessous

Ce graphique en secteurs affiche la répartition des émissions de GES du Canada des sept secteurs économiques suivants en 2020 : Pétrole et gaz, Électricité, Transports, Industrie lourde, Bâtiments, Agriculture, ainsi que Déchets et autres. Le total des émissions de GES équivaut à 672 Mt d'éq. CO2. Le tableau suivant affiche la répartition des émissions de GES (Mt d'éq. CO2) (%) de ces secteurs pour 2020.

Atténuation du changement climatique

Ce que nous savons

- En 2020, les émissions agricoles globales provenant de la production agricole étaient estimées à 69 mégatonnes d'équivalents en dioxyde de carbone (10 % du total canadien).

- Les émissions agricoles totales de GES du Canada sont restées relativement stables depuis 2005 et devraient augmenter légèrement d'ici 2030.

- Les émissions liées aux productions végétales ont augmenté de 102 % entre 1990 et 2020.

- Les sols canadiens constituent un puits de carbone depuis les années 1990 en raison de l'augmentation des pratiques de semis direct et de travail réduit du sol.

Engagements actuels à l'échelle nationale et internationale

- Réduire les émissions de GES au Canada de 40 % à 45 % d'ici 2030; Atteindre la carboneutralité d'ici 2050.

- Le Canada souscrit à l'Engagement mondial sur le méthane afin de réduire les émissions mondiales de méthane de 30 % d'ici 2030.

- Réduire de 30 % les émissions liées à l'utilisation d'engrais d'ici 2030.

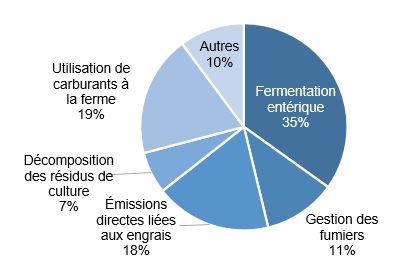

Principales sources des émissions agricoles du Canada en 2020

Description de l'image ci-dessous

Répartition des émissions canadiennes de gaz à effet de serre selon les six sources principales d’émissions agricoles : fermentation entérique, gestion des fumiers, émissions directes liées aux engrais, décomposition des résidus de culture, utilisation de carburants à la ferme, et autres.

Processus agricole Pourcentage des émissions agricole du Canada en 2020 Fermentation entérique 35 Gestion des fumiers 11 Émissions directes liées aux engrais 18 Décomposition des résidus de culture 7 Utilisation de carburants à la ferme 19 Autres 10 Types de gaz à effet de serre émis par le secteur agricole en 2020

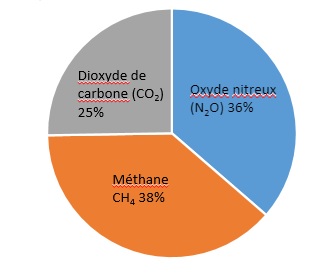

Description de l'image ci-dessous

Types de gaz à effet de serre émis par le secteur agricole en 2020

Répartition des émissions de GES du Canada dans le secteur agricole selon trois GES : dioxide de carbone, oxyde nitreux, et méthane.

Type de gaz à effet de serre Pourcentage de gaz à effet de serre émis par le secteur agricole en 2020 N2O 36 CH4 38 CO2 25 Adaptation et résilience

Ce que nous savons

Le secteur agricole subit déjà les effets des changements climatiques, notamment une hausse des températures, une modification des régimes de précipitations et une augmentation de la fréquence et de l'intensité des phénomènes météorologiques.

Cela accroît le risque :- de perdre des récoltes et des animaux d'élevage

- de détérioration de la santé des sols

- d'incidence d'organismes nuisibles et de maladies

- de perturbations des chaînes d'approvisionnement.

Échantillon des engagements à l'échelle nationale et internationale :

- Stratégie nationale d'adaptation du Canada, une vision commune de la résilience climatique au Canada, en cours de consultation.

- Le Canada est signataire de la Convention sur la lutte contre la désertification.

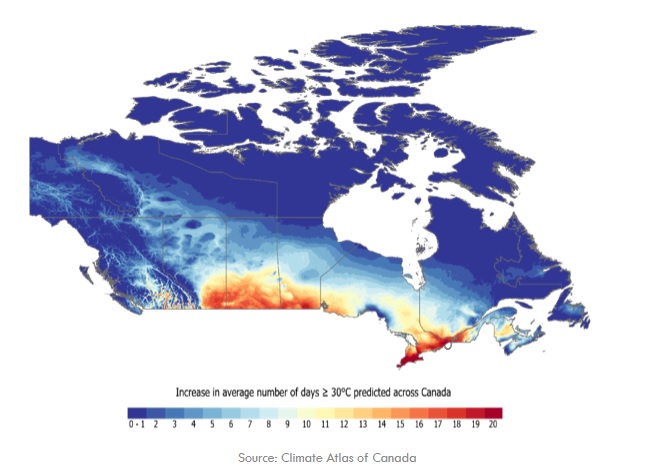

Augmentation prévue du nombre moyen de jours par année où la température est égale ou supérieure à 30 ºC au Canada dans un scénario de statu quo (écart entre les périodes 1976-2005 et 2021-2050)

Description de l'image ci-dessous

Augmentation prévue du nombre moyen de jours par année où la température est égale ou supérieure à 30 ºC au Canada dans un scénario de statu quo (écart entre les périodes 1976-2005 et 2021-2050)

Carte du Canada montrant l'augmentation du nombre moyen de jours par année où les températures sont supérieures à 30 degrés Celsius. Les prévisions couvrent la période 2021–2050 et sont comparées aux tendances historiques de la période 1975-2005. Le changement des niveaux de risque touche l'ensemble du territoire canadien, mais particulièrement les régions méridionales.

Adaptation et résilience — Enjeux actuels

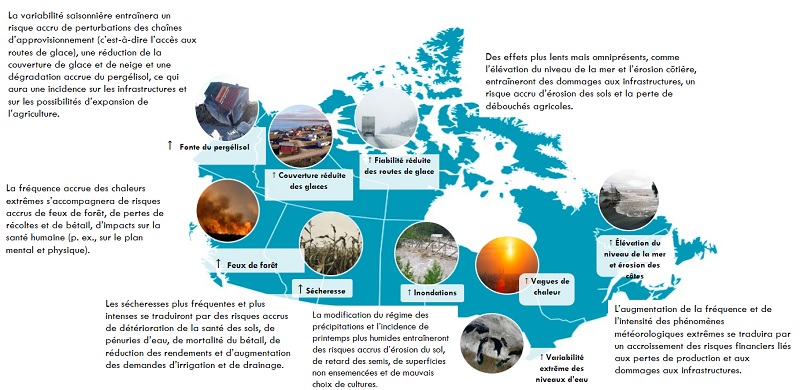

Description de l'image ci-dessous

La variabilité saisonnière entraînera un risque accru de perturbations des chaînes d'approvisionnement (c'est-à-dire l'accès aux routes de glace), une réduction de la couverture de glace et de neige et une dégradation accrue du pergélisol, ce qui aura une incidence sur les infrastructures et sur les possibilités d'expansion de l'agriculture.

La fréquence accrue des chaleurs extrêmes s'accompagnera de risques accrus de feux de forêt, de pertes de récoltes et de bétail, d'impacts sur la santé humaine (par exemple, sur le plan mental et physique).

Les sécheresses plus fréquentes et plus intenses se traduiront par des risques accrus de détérioration de la santé des sols, de pénuries d'eau, de mortalité du bétail, de réduction des rendements et d'augmentation des demandes d'irrigation et de drainage.

La modification du régime des précipitations et l'incidence de printemps plus humides entraîneront des risques accrus d'érosion du sol, de retard des semis, de superficies non ensemencées et de mauvais choix de cultures.

L'augmentation de la fréquence et de l'intensité des phénomènes météorologiques extrêmes se traduira par un accroissement des risques financiers liés aux pertes de production et aux dommages aux infrastructures.

Des effets plus lents mais omniprésents, comme l'élévation du niveau de la mer et l'érosion côtière, entraîneront des dommages aux infrastructures, un risque accru d'érosion des sols et la perte de débouchés agricoles.

Carte du Canada illustrant les principaux défis du point de vue de l’adaptation au climat et de la résilience, soit : la fonte du pergélisol, la diminution de la couverture de glace et la fiabilité réduite des routes de glace dans les territoires; les feux de forêts en Colombie-Britannique; la sécheresse et les inondations dans la région des Prairies; l’augmentation des vagues de chaleur et la variabilité extrême des niveaux d’eau dans l’Est du Canada; l’élévation du niveau des mers et l’érosion côtière au Labrador.

Qualité et quantité des approvisionnements en eau

Ce que nous savons

- Les producteurs ont besoin d'approvisionnements en eaux de surface et en eaux souterraines qui soient propres et fiables pour tous les aspects de leurs opérations agricoles.

- Le secteur agricole est confronté à de nombreux défis d'approvisionnement en eau douce : sécheresses et inondations; qualité et quantité des approvisionnements en eau altérées par l'accroissement de la production agricole; concurrence exercée par les autres utilisateurs qui ont besoin d'eau.

- Les risques liés au phosphore, à l'azote et aux pesticides sont « modérés ou élevés » dans de nombreuses régions et continuent d'augmenter.

- La qualité et la quantité de l'eau sont des variables qui sont étroitement liées à la santé des sols, à la biodiversité, à l'atténuation du climat et à l'adaptation à celui-ci.

Engagements actuels à l'échelle nationale et internationale

- Dans le cadre de l'Accord relatif à la qualité de l'eau dans les Grands Lacs, le Canada et les États-Unis se sont fixé des objectifs binationaux afin de réduire le phosphore dans les bassins occidentaux et centraux du lac Érié.

- Plan d'action sur l'eau douce et Agence canadienne de l'eau.

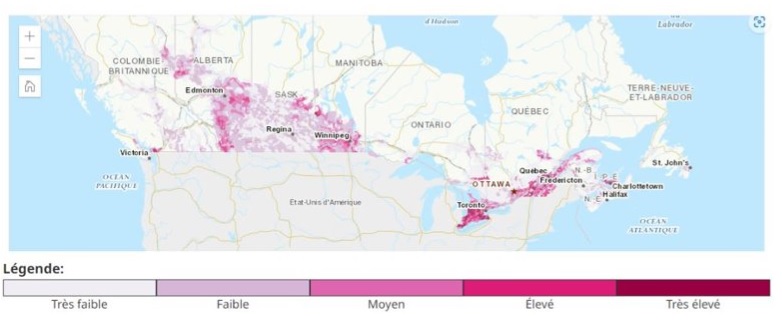

Risque de contamination des eaux de surface par le phosphore au Canada en 2016

Description de l'image ci-dessous

Risque de contamination des eaux de surface par le phosphore au Canada en 2016

Carte du Canada montrant que le risque de contamination par le phosphore est plus élevé dans les régions à forte concentration agricole, comme les provinces des Prairies, certaines parties de l'est du Canada et la région de la vallée du bas Fraser en Colombie-Britannique.

Biodiversité

Ce que nous savons

- La biodiversité profite à la production par la pollinisation, la lutte antiparasitaire, la formation de sols, le cycle des éléments nutritifs et la purification de l'eau. Les paysages agricoles qui présentent une plus grande biodiversité sont également plus résilients aux effets du changement climatique.

- En général, jusqu'en 2015, la capacité des habitats fauniques dans les paysages agricoles est demeurée stable, mais faible au Canada.

- Depuis 2015, de fortes pressions sont exercées pour la conversion de terres et leur mise en cultures annuelles.

- Le déclin de la biodiversité dans les paysages agricoles découle de la conversion d'habitats, comme les prairies, les zones humides et les pâturages en cultures annuelles, ainsi que de l'utilisation accrue d'intrants chimiques.

Échantillon des engagements à l'échelle nationale et internationale

- Le Canada est signataire de la Convention sur la diversité biologique et s'est engagé à contribuer à ses objectifs et cibles globaux, notamment à protéger 30 % des habitats naturels d'ici 2030.

- Le Canada est en train d'élaborer un plan national en vue de favoriser la biodiversité afin d'atteindre les cibles qui ont été adoptées dans le Cadre mondial pour la biodiversité Kunming-Montréal (2022-2023).

- Le gouvernement du Canada protège les espèces animales et végétales en péril par la Loi sur les espèces en péril et est en train d'élaborer le Plan d'action pour les espèces en péril en agriculture en 2023.

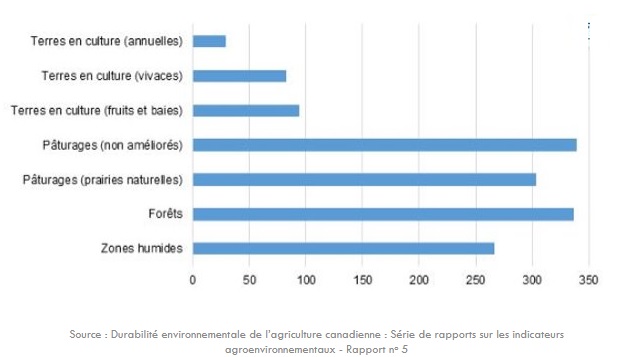

Nombre d'espèces vertébrées terrestres utilisant divers types de couverture sur les terres agricoles en 2015

Description de l'image ci-dessous

Source : Durabilité environnementale de l'agriculture canadienne : Série de rapports sur les indicateurs agroenvironnementaux — Rapport no 5

Nombre d'espèces vertébrées terrestres utilisant divers types de couverture sur les terres agricoles en 2015

Figure montrant que relativement peu d'espèces utilisent les terres de culture annuelles comme habitat principal.

Type de couverture de terre Nombre d'espèces vertébrées terrestres utilisant ce type de couverture pour nourriture et pour réproduction Zones humides 267 Forêts 337 Pâturages (prairies naturelles) 303 Pâturages (non améliorés) 339 Terres en culture (fruits et baies) 94 Terres en culture (vivaces) 83 Terres en culture (annuelles) 29 Source : Durabilité environnementale de l'agriculture canadienne : Série de rapports sur les indicateurs agroenvironnementaux — Rapport no 5

Santé des sols

Ce que nous savons

- Des sols sains sont un élément essentiel d'une agriculture durable au Canada.

- En général, la matière organique des sols s'accroît dans les terres agricoles au Canada.

- Une diminution des quantités de carbone dans les sols, une diminution du nombre de jours de couverture des sols et une augmentation des risques d'érosion du sol sont observées dans l'Est du Canada.

- En 2016, les sols agricoles au Canada ont enlevé 11,2 millions de tonnes de dioxyde de carbone de l'atmosphère.

- La biodiversité des sols est une composante importante de la santé des sols.

Échantillon des engagements à l'échelon national et international

- Le Canada soutient l'initiative « 4 p. 1000 », qui encourage les initiatives volontaires pour augmenter la quantité de carbone organique dans les sols agricoles de 0,4 % par année dans les 30 à 40 premiers centimètres du sol.

- La Convention sur la diversité biologique comprend un engagement volontaire à mettre au point un indicateur de biodiversité du sol.

Approche de mobilisation pour l'élaboration de la stratégie

Activités de mobilisation et de consultation en cours

- Caractérisation des problèmes et délimitation du champ d'application 2021 et début de 2022 (terminé)

- Lancement du processus officiel de consultation et du mécanisme consultatif — Comité consultatif sur la Stratégie pour une agriculture durable (automne 2022/hiver 2023)

- Intégration de mesures pour améliorer les résultats en matière d'environnement et de climat (en cours)

- Rapport sur ce que nous avons entendu et ébauche de stratégie (printemps – été 2023)

- Stratégie pour une agriculture durable (fin de 2023)

Avec les intervenants

- Quatre ateliers destinés aux intervenants (début de 2023)

- Poursuite du dialogue entamé et des consultations dans le secteur (Table de consultation du secteur sur le développement durable — Comité consultatif sur la Stratégie pour une agriculture durable; Conseil canadien de la jeunesse agricole; Conseil consultatif de la politique alimentaire du Canada)

Avec les provinces et les territoires