Table des matières

- 1. Sommaire

- 2. Introduction

- 3. Ce que nous avons entendu

- 4. Prochaines étapes

- Annexe A : Vision et objectifs originaux de la SAD tirés du document de discussion de la SAD

Remerciements

Agriculture et Agroalimentaire Canada remercie le Groupe Intersol pour son soutien dans la mise en œuvre des ateliers à l’intention des producteurs, des intervenants et d’autres parties ainsi que pour sa contribution au présent rapport.

1. Sommaire

En décembre 2022, Agriculture et Agroalimentaire Canada a entamé des consultations auprès des intervenants, des producteurs et des partenaires partout au pays afin d’orienter l’élaboration d’une Stratégie pour une agriculture durable (SAD). La SAD aidera à instaurer une orientation commune pour la prise de mesures collectives visant à améliorer la performance environnementale du secteur à long terme et soutiendra la vitalité commerciale à long terme du secteur et les moyens de subsistance des agriculteurs. Une vaste mobilisation est essentielle pour garantir que la SAD cerne les défis communs, s’appuie sur les réussites passées et actuelles, renforce le consensus au sein de l’industrie et éclaire les solutions possibles alors que le Canada s’efforce de renforcer la résilience du secteur face aux changements climatiques.

Plus de 400 réponses à un sondage en ligne basé sur le document de discussion de la SAD, 123 observations écrites, quatre ateliers régionaux pour les producteurs, quatre ateliers virtuels avec les intervenants, des ateliers destinés aux Autochtones et dirigés par eux et diverses tables rondes virtuelles et en personne ont permis de recueillir des commentaires sur la SAD. La mobilisation sur la SAD s’est poursuivi tout au long de l’année 2023 avec les partenaires autochtones, les gouvernements provinciaux et territoriaux et le Comité consultatif sur la SAD.

Dans le cadre des mécanismes de mobilisation, les participants ont fait part des éléments suivants que le gouvernement du Canada devrait garder à l’esprit lors de l’élaboration de la SAD :

- L’importance d’appliquer une optique économique pour que les défis et les possibilités économiques dans le secteur soient pris en compte afin de soutenir la productivité, la rentabilité, la compétitivité et les moyens de subsistance des producteurs;

- Il faut tenir compte des différences régionales à l’échelle du pays du point de vue des forces, des besoins et des possibilités;

- Il faut reconnaître les premiers utilisateurs, car de nombreux producteurs ont déjà ouvert la voie à l’adoption de pratiques de gestion bénéfiques (PGB) et de technologies durables sur le plan environnemental;

- Il faut améliorer les données et les mesures, car la collecte et l’analyse des données agroenvironnementales manquent de cohérence à l’échelle nationale, régionale et locale.

Le document de discussion de la SAD présente les cinq domaines prioritaires (atténuation des changements climatiques, adaptation aux changements climatiques et résilience, biodiversité, qualité de l’eau et quantité d’eau, et santé des sols) ainsi qu’une série de cinq objectifs proposés que la SAD devrait tenter d’atteindre. Les intervenants et producteurs appuient généralement les objectifs proposés; toutefois, des avis très tranchés ont été exprimés quant à la nécessité d’appliquer une optique économique à l’ensemble des objectifs. En ce qui concerne les cinq domaines prioritaires de la SAD, il a été noté qu’ils étaient souvent abordés en relation les uns avec les autres, ce qui témoigne de la complexité et de l’interconnexion de chaque question. Enfin, les participants ont exprimé le besoin de fixer des objectifs réalistes qui sont atteignables sans menacer la productivité ou la rentabilité des exploitations.

Les participants ont échangé des idées précises sur les mesures nécessaires pour faire progresser la durabilité dans le secteur agricole canadien, notamment les suivantes :

- Incitations financières directes et indirectes pour accroître l’adoption des PGB et des technologies — cette approche est celle privilégiée par les producteurs. Les mesures incitatives doivent être à long terme et tenir compte du coût de l’adoption, du rendement du capital investi et de la valeur des biens et services écologiques fournis.

- Approches fondées sur le marché — la SAD a été considérée comme une occasion de fournir de nouvelles normes et de stimuler la création de nouveaux partenariats et de nouvelles collaborations pour permettre aux marchés de reconnaître et de récompenser les choix durables sur le plan environnemental dans toute la chaîne d’approvisionnement agroalimentaire.

- Transfert de connaissances et vulgarisation — veiller à ce que les producteurs disposent des connaissances et des informations dont ils ont besoin pour adopter des pratiques et des technologies dans leur exploitation est un thème clé relevé par les producteurs et les autres participants. Cela inclut le soutien sur le terrain et les réseaux de producteurs.

- Liens dans la chaîne d’approvisionnement — alors que la SAD se concentre actuellement sur le niveau de la production agricole, les participants ont souligné l’importance des influences qui s’exercent tout au long de la chaîne d’approvisionnement, notamment sur les fabricants, les transformateurs, les détaillants et les consommateurs.

- Systèmes alimentaires autochtones — un accès stable aux terres agricoles pour continuer à produire des aliments tout en transmettant les connaissances pour promouvoir la sécurité alimentaire a été considéré comme essentiel.

- Recherche et technologie — les participants se sont montrés très favorables à l’augmentation des ressources disponibles pour la recherche publique et les partenariats de recherche appliquée, dans des domaines tels que les programmes de sélection, la génétique et le développement de variétés pour l’adaptation au climat, la réduction de l’utilisation d’intrants et l’augmentation de l’efficacité de l’utilisation des éléments nutritifs.

- Approches réglementaires — les incitations directes ont été préférées aux approches réglementaires pour encourager l’adoption des PGB. Néanmoins, certaines réglementations ont été jugées plus favorables que d’autres.

- Approches élargies et à long terme — certains participants ont mentionné que la production agricole du Canada ne devrait pas dépendre des combustibles fossiles, citant à la fois l’utilisation à la ferme et les intrants. La circularité, les approches systémiques et le soutien aux systèmes alimentaires locaux et régionaux ont également été soulignés.

Les difficultés liées aux données et aux mesures agroenvironnementales ont été un problème clé soulevé lors des consultations. À l’échelle nationale, nous avons entendu des préoccupations concernant la façon dont l’agriculture est modélisée dans le rapport d’inventaire national, qui représente le relevé officiel du Canada pour les émissions de gaz à effet de serre (GES) telles qu’elles sont déclarées à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. À l’échelle régionale, les données agroenvironnementales sont actuellement fragmentées dans tout le pays et proviennent de sources multiples, ce qui rend difficile la création d’ensembles de données complets, valides et susceptibles d’éclairer la prise de décision. À l’échelle locale, les producteurs ont besoin d’outils pour mesurer et recueillir des données sur leurs exploitations, ce qui les aide à prendre des décisions en matière de production et à faire des investissements en connaissance de cause. Dans l’ensemble, nombreux sont ceux qui demandent l’adoption d’une stratégie de collecte, de gestion et de communication des données sur les émissions de GES, la biodiversité, l’eau, la santé des sols et la résilience, avec des solutions pour relever les défis en matière de données et de mesures, élaborées avec le secteur et les différents intervenants à différents niveaux, afin de mesurer efficacement le changement.

La rétroaction et les perspectives soulevées au cours du processus de consultation soutiendront l’élaboration de la SAD. La stratégie devrait être publiée en 2024.

2. Introduction

2.1 Contexte

Le secteur agricole et agroalimentaire du Canada est un des fondements de l’économie canadienne, jouant un rôle essentiel dans la production d’aliments pour le Canada et le monde entier. Des améliorations notables ont été apportées par les producteurs en matière de gérance de l’environnement au cours des 20 dernières années, notamment avec l’amélioration de la santé des sols et le doublement de la production alors que les émissions de GES n’ont augmenté que légèrement. Cela dit, le Canada et le monde sont confrontés à des défis sans précédent pour produire et distribuer des aliments plus nutritifs dans le respect de l’environnement, tout en veillant à ce que les producteurs restent compétitifs et soient en mesure d’assurer leurs moyens de subsistance. La volatilité des marchés, l’augmentation du coût des intrants et l’accessibilité des denrées alimentaires sont toutes des obstacles à la satisfaction de la demande mondiale de denrées alimentaires.

En décembre 2022, le gouvernement du Canada a lancé des consultations en vue d’élaborer la SAD. Celle-ci fournira des orientations générales pour les mesures collectives visant à améliorer la performance environnementale et la coordination des mesures dans le secteur jusqu’en 2050.

Le dialogue avec les producteurs, les associations de producteurs, les groupes industriels, les organisations non gouvernementales, les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux (FPT) et les groupes autochtones a permis de recueillir des informations précieuses et des commentaires essentiels pour comprendre les défis et les possibilités dans le secteur et pour déterminer des solutions efficaces qui soutiennent les objectifs de la SAD.

2.2 But du présent rapport

Ce rapport présente une vue d’ensemble concise des principaux points de vue exprimés par les participants dans le cadre des principaux mécanismes de consultation sur la SAD : un sondage en ligne, des observations écrites, des ateliers virtuels et en personne, et la mobilisation des Autochtones. Le rapport ne représente pas un consensus entre tous les participants et souligne les points de vue divergents. Le rapport s’articule autour de quatre grands axes : les considérations relatives à l’élaboration de la SAD, la rétroaction sur les objectifs de la SAD dans les cinq domaines prioritaires, les mesures proposées pour atteindre les objectifs et les résultats de la SAD, et les questions liées aux données.

2.3 Aperçu de la mobilisation

Description détaillée :

Cette figure donne un aperçu des divers mécanismes de consultation entrepris dans le cadre de l’élaboration d’une Stratégie pour une agriculture durable. Notamment :

- la réception de 420 réponses à un sondage en ligne;

- la réception de 123 présentations écrites;

- l’établissement du Comité consultatif sur la Stratégie pour une agriculture durable, qui a été mis sur pied en décembre 2022 et s’est réuni aux deux semaines tout au long de 2023;

- la mobilisation des peuples autochtones, comprenant une séance autogérée par la Fédération des Métis du Manitoba et l’organisation de quatre groupes de discussion régionaux avec des producteurs des Premières Nations; la mobilisation continue des Autochtones;

- la mobilisation des provinces et des territoires au moyen de discussions bilatérales et de comités fédéraux-provinciaux-territoriaux existants;

- la communication avec les producteurs de tout le pays lors de quatre séances distinctes : le 24 février 2023 (C.-B., Alb., Sask.), le 10 mars 2023 (Man., Ont., Yn., T.N.-O., Nun.), le 20 mars 2023 (Qc., N.-B., Î.-P.-É., N.-É., T.-N.-L.) et le 24 mars 2023 (tous des producteurs francophones de partout au Canada), pour un total de 480 producteurs;

- la tenue d’ateliers avec les tables de consultation existantes, soit la Table de consultation sectorielle sur la durabilité, le Conseil canadien de la jeunesse agricole et le Conseil consultatif de la politique alimentaire canadienne;

- la tenue de quatre ateliers thématiques avec 291 participants en 2023 sur les objectifs et les résultats, les données, et deux ateliers sur les approches.

Le document de discussion de la SAD a été publié en ligne en décembre 2022, accompagné d’un sondage ouvert jusqu’à la fin du mois de mars 2023. Le sondage comportait des questions dans trois domaines : les objectifs à atteindre, les approches permettant de faire progresser les résultats environnementaux dans le secteur, et les données. Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) a reçu 420 réponses au sondage (les figures 1 et 2 présentent les répondants par secteur géographique et par type de répondant). En plus du sondage, AAC a reçu 123 observations écrites (voir la figure 3 pour la répartition par groupe)

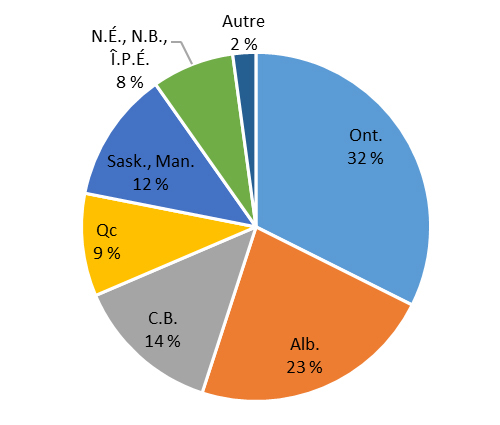

Figure 1 : Réponses au sondage sur la SAD par province et territoire (total : 420)

Description longue :

Ventilation des répondants au sondage sur la Stratégie pour une agriculture durable par province et territoire : Ontario, Alberta, Colombie-Britannique, Québec, Saskatchewan et Manitoba, Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick et Île-du-Prince-Édouard, autre.

Table de données

| Province/Territoire | Nombre total de répondants au sondage |

|---|---|

| Ontario | 136 |

| Alberta | 95 |

| Colombie-Britannique | 57 |

| Québec | 40 |

| Saskatchewan | 31 |

| Manitoba | 20 |

| Nouvelle-Écosse | 13 |

| Nouveau-Brunswick | 11 |

| Île-du-Prince-Édouard | 8 |

| Autre | 9 |

Remarque 1 : aucune réponse au sondage n’a été reçue du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest, du Nunavut ou de Terre-Neuve-et-Labrador.

Remarque 2 : « Autre » désigne les répondants qui ont répondu au sondage et qui n’ont pas précisé de province ou de territoire, ou qui ont indiqué qu’ils se trouvaient à l’extérieur du Canada.

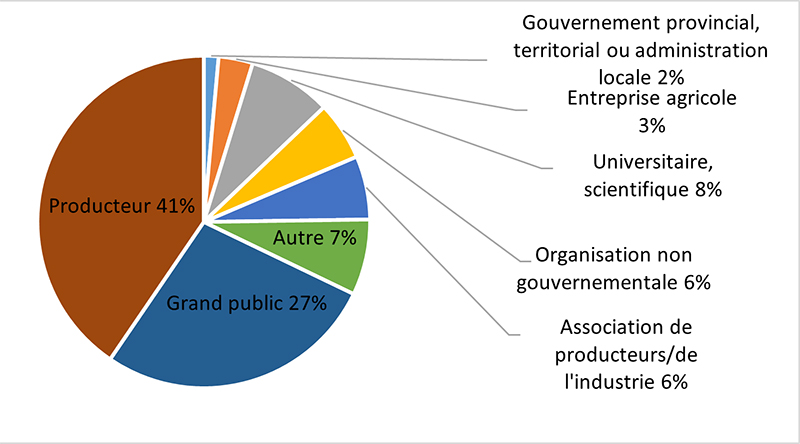

Figure 2 : Répondants au sondage sur la SAD par type de répondant (total : 420)

Description longue :

Ventilation des répondants au sondage sur la Stratégie pour une agriculture durable par type : gouvernement provincial ou territorial ou administration locale, entreprise agricole, universitaire ou scientifique, organisme non gouvernemental, association de producteurs ou de l’industrie.

Table de données

| Types de répondants au sondage | Nombre total de répondants au sondage |

|---|---|

| gouvernement provincial ou territorial ou administration locale | 6 |

| Entreprise agricole | 14 |

| Universitaire, scientifique | 34 |

| Organisme non gouvernemental | 24 |

| Association de producteurs ou de l’industrie | 26 |

| Autre | 31 |

| Grand public | 115 |

| Producer | 170 |

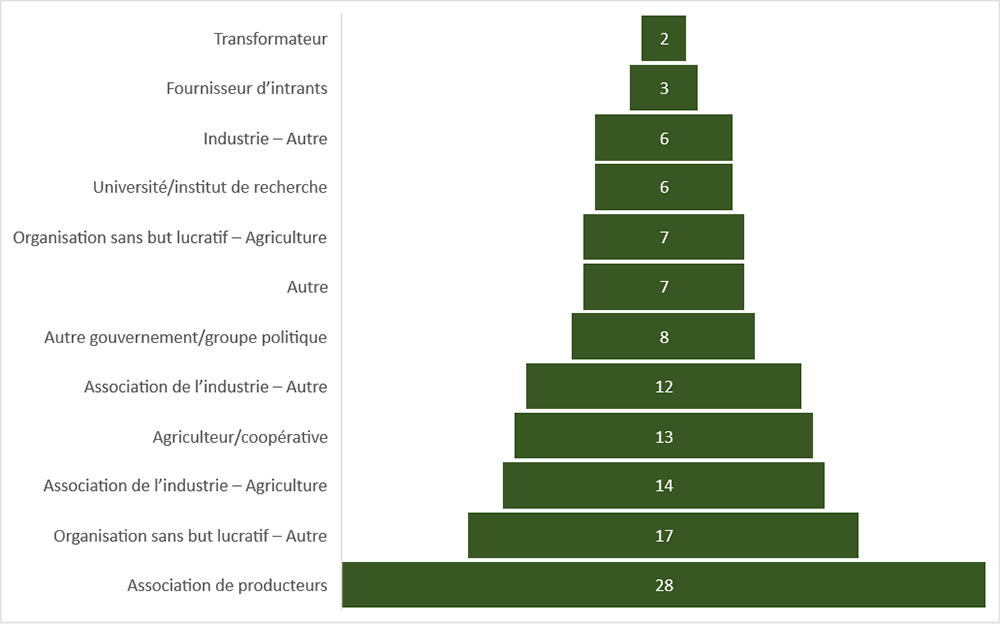

Figure 3 : Nombre d’observations écrites reçues par type de répondant (total : 123)

Description longue :

Ventilation des mémoires reçus au sujet de la Stratégie pour une agriculture durable par type de répondant : transformateur, fournisseur d’intrants, industrie – autre, université/institut de recherche, organisme agricole sans but lucratif, autre, autre gouvernement/groupe politique, association de l’industrie – autre, agriculteur/coopérative, association de l’industrie – agriculture, organisme sans but lucratif – autre, association de producteurs.

Table de données

| Types d’intervenants ayant fourni un mémoire | Nombre total de mémoires |

|---|---|

| Transformateur | 2 |

| Fournisseur d’intrants | 3 |

| Industrie — autre | 6 |

| Institut de recherche | 6 |

| Organisme agricole sans but lucratif | 7 |

| Autre | 7 |

| Autre gouvernement/groupe politique | 8 |

| Association de l’industrie — autre | 12 |

| Agriculteur/coopérative | 13 |

| Association de l’industrie — agriculture | 14 |

| Organisme sans but lucratif — autre | 17 |

| Association de producteurs | 28 |

En plus du sondage et des observations, une série d’ateliers virtuels et en personne ont été organisés pour recueillir des commentaires sur la SAD. Quatre ateliers pour les intervenantsNote de bas de page 1 ont été organisés en lien avec des composantes précises de la SAD : objectifs et résultats, données et mesures, et deux ateliers sur les approches permettant d’atteindre les résultats escomptés de la SAD. Quatre séances virtuelles avec des producteurs ont été organisées dans différentes régions du pays. Des séances de mobilisation ont également été organisées avec la Table de consultation du secteur sur le développement durable, le Conseil consultatif de la politique alimentaire du Canada et le Conseil canadien de la jeunesse agricole. Diverses tables rondes ponctuelles sur la SAD ont également été organisées et ont permis de discuter de l’importance de promouvoir la durabilité, la compétitivité et la vitalité du secteur agricole et agroalimentaire canadien. Des consultations permanentes ont lieu avec les partenaires provinciaux et territoriaux (PT) dans le cadre de conversations bilatérales et par l’intermédiaire des groupes de travail FPT existants d’AAC sur les questions agroenvironnementales.

AAC a commencé à mobiliser des partenaires autochtones. Il a notamment fallu tenir des discussions sur l’agriculture durable en général, ainsi que des discussions sur la SAD en particulier. À ce jour, la Fédération Métisse du Manitoba a mené une consultation auprès de ses citoyens sur la gestion durable des terres et des eaux. Quatre groupes de discussion régionaux ont été organisés avec des producteurs des Premières Nations. La mobilisation des partenaires autochtones se poursuivra tout au long de l’année 2023 et au-delà.

Le Comité consultatif sur la SAD a été créé au début de la période de mobilisation; la coprésidence est assurée par AAC et la Fédération canadienne de l’agriculture. Il comprend de multiples intervenants du secteur afin de faciliter l’échange mutuel d’information lors de l’élaboration de la SAD. Le Comité a été créé pour tenir le secteur agricole et agroalimentaire informé de l’avancement de la SAD, et pour examiner les points de vue du secteur sur des approches ou des mesures en particulier à inclure dans la SAD. Le Comité a un mandat d’un an qui prendra fin en décembre 2023 et se réunit toutes les deux semaines; son mandat pourrait être renouvelé au cours de la nouvelle année.

3. Ce que nous avons entendu

3.1 Éléments à prendre en compte dans l’élaboration de la SAD

Tout au long des consultations, les participants ont soulevé des questions et des défis précis dont le gouvernement du Canada devrait tenir compte dans l’élaboration de la SAD.

Importance d’une optique économique pour la SAD

La définition de la durabilité a été un point de discussion clé en ce qui concerne la nécessité de prendre en compte et d’équilibrer les trois piliers de la durabilité, c’est-à-dire l’environnement, l’économie et l’aspect social, dans la SAD. Un message clair a été véhiculé tout au long des consultations sur l’importance d’appliquer une optique économique pour assurer le succès de la SAD. Nous avons entendu parler de l’importance d’inclure dans la SAD les défis et les possibilités économiques au sein du secteur pour soutenir la productivité, la rentabilité, la compétitivité et les moyens de subsistance des producteurs.

Les producteurs ont souligné que l’adoption de technologies ou de pratiques environnementales devait être profitable sur le plan économique pour leur entreprise. Ils ont également mentionné que la durabilité sur le plan environnemental ne pouvait pas passer avant la nécessité de nourrir leur famille, et que l’adoption de ces pratiques ou technologies devait leur apporter des avantages financiers pour que leur entreprise puisse prospérer. Les participants ont affirmé que l’adoption de PGB et de pratiques durables sur le plan environnemental peut nécessiter des investissements importants. L’accès au capital peut être difficile et, même dans le cadre de programmes axés sur le partage des coûts, les producteurs doivent payer d’avance les technologies ou les infrastructures qui améliorent la durabilité. De nombreuses pratiques mettent du temps à montrer un rendement du capital investi, ce qui peut créer un fardeau financier supplémentaire pour l’entretien et les investissements nécessaires, en particulier pour les petits et moyens producteurs. En outre, nous avons entendu dire que la prochaine génération de jeunes et de nouveaux producteurs ne dispose pas du capital nécessaire pour investir dans de nouvelles pratiques ou technologies. Dans l’ensemble, les producteurs ont mentionné qu’il était important que le gouvernement assume une part des risques liés aux efforts de durabilité et fournisse des incitations financières pour soutenir les biens publics ou les données publiques provenant des exploitations agricoles.

Appliquer une optique sociale

L’importance du bien-être communautaire et humain et la nécessité d’intégrer une optique sociale dans la SAD ont également été soulevées, notamment les pressions exercées sur la santé mentale et le stress en raison des défis financiers et de la pénurie de main-d’œuvre. Les participants ont estimé qu’il fallait soutenir davantage le secteur afin d’encourager la transition de la propriété foncière à une nouvelle génération de producteurs. Des producteurs jeunes et nouveaux sont nécessaires dans le secteur, car les producteurs plus âgés sont sur le point de prendre leur retraite; cependant, les jeunes et les nouveaux producteurs sont découragés et repoussés par les coûts élevés des terres et du capital nécessaire, et par l’instabilité des bénéfices. Des questions ont également été soulevées concernant la sécurité alimentaire nationale et la santé en relation avec l’alimentation, ainsi que la santé des travailleurs lors de l’utilisation d’intrants agricoles, notant qu’elles doivent être considérées dans un secteur agricole durable.

Régionalité et diversité des secteurs

Un thème clé qui s’est dégagé des consultations est la nécessité de reconnaître les différences régionales à l’échelle du pays du point de vue des forces, des besoins et des possibilités. Nous avons entendu dire que les solutions ou les pratiques favorisant la durabilité ne fonctionneront pas de la même manière dans tout le pays en raison des différences au chapitre des conditions climatiques, des sols et des paysages. Les producteurs ont laissé entendre que la recherche, la technologie, la vulgarisation et des données régionales et propres aux produits leur seraient les plus utiles. Les participants ont estimé que la SAD devrait tenir compte des différences entre les régions, les exploitations agricoles, les produits et les méthodes de production partout au pays, et adapter les indicateurs, les mesures et les objectifs en fonction de ces différences. Finalement, nous avons entendu dire qu’une approche unique ne permettra pas de faire progresser la durabilité dans le secteur.

Échelle de production

Outre la diversité des régions et des approches de production à l’échelle du pays, nous avons entendu parler des différents défis et besoins des producteurs en fonction de la portée de leurs activités. Les grands producteurs étaient préoccupés par leur capacité à rester compétitifs et rentables sur les marchés mondiaux, car ils sont en concurrence avec des producteurs d’autres pays bénéficiant de politiques et de programmes différents de la part de leurs gouvernements respectifs. D’autres intervenants ont souligné la nécessité de soutenir un marché national des aliments durables qui soit accessible et qui soutienne les petites exploitations agricoles et les systèmes alimentaires locaux et régionaux, tout en étant capable de soutenir le commerce international et l’exportation de produits alimentaires cultivés au Canada.

Les petits producteurs qui ont participé aux consultations ont fait part de leurs difficultés financières et de leur incapacité à accéder aux financements et aux programmes gouvernementaux pour diverses raisons, notamment les ratios élevés de partage des coûts et la disparition des infrastructures locales et régionales (par exemple. terminaux céréaliers et abattoirs) qui sont essentielles à leur survie. De nombreux producteurs ont également souligné le risque accru que prennent les petits ou moyens producteurs lorsqu’ils essaient une nouvelle pratique ou une nouvelle technologie pour améliorer la durabilité de leurs exploitations, admettant qu’en cas d’échec, avec la marge financière marginale dont beaucoup disposent, ils pourraient devoir vendre leurs exploitations et quitter le secteur. Plusieurs producteurs ont également fait remarquer que certaines PGB sont appropriées à certaines échelles et pas à d’autres et qu’il faudrait également envisager de soutenir diverses approches en matière de durabilité selon la taille des exploitations.

Nécessité de reconnaître les premiers utilisateurs

Nous avons entendu dire que les producteurs qui sont les premiers utilisateurs des PGB et des technologies veulent être reconnus et récompensés pour les approches qu’ils ont mises en œuvre à la ferme jusqu’à présent. De nombreux producteurs ont déjà ouvert la voie à l’adoption de PGB et de technologies durables sur le plan environnemental, mais ils estiment que les programmes gouvernementaux actuels (par exemple. Fonds d’action à la ferme pour le climat) ne sont pas accessibles à ceux qui ont déjà mis en œuvre des changements.

Des participants ont proposé que les premiers utilisateurs soient utilisés comme des exemples de réussite pour encourager l’adoption dans le secteur au lieu d’être pénalisés par l’impossibilité d’accéder au financement. Les premiers utilisateurs doivent être considérés comme des mentors et des chefs de file qui donnent l’exemple aux autres. Certains producteurs hésitent à apporter de grands changements à leurs pratiques actuelles, et le fait d’entendre parler de réussites pourrait les inciter à adopter des pratiques durables sur le plan environnemental. Parmi les exemples de reconnaissance des premiers utilisateurs mentionnés lors des consultations, citons l’octroi de récompenses et de prix pour l’adoption précoce, l’élaboration de campagnes de communication publique mettant en vedette des premiers utilisateurs, et le maintien des efforts de promotion des réussites.

Perte de terres agricoles

De nombreux producteurs et autres intervenants s’inquiètent de la perte de terres agricoles au profit du développement et de l’étalement urbain, en particulier en Ontario et en Colombie-Britannique. De nombreux participants se sont inquiétés de savoir qui achetait des terres agricoles et dans quel but. Ils sont de plus en plus nombreux à demander une meilleure réglementation de la propriété étrangère des terres agricoles, de l’achat de terres agricoles à des fins non agricoles et du regroupement général des terres agricoles entre les mains d’un plus petit nombre de personnes dans l’ensemble du pays. Les producteurs qui n’ont pas les moyens d’acquérir leur propre parcelle de terre ont eu recours à la location de terres, une approche qui est jugée instable et peu incitative à l’adoption de pratiques agricoles durables qui tendent à être des investissements à long terme. Des préoccupations concernant l’inégalité croissante entre les producteurs qui peuvent se permettre de posséder des terres et ceux qui doivent les louer ont également été soulevées.

3.2 Ce que la SAD devrait tenter d’accomplir

Vision et objectifs de la SAD

Alors que l’ébauche de l’énoncé de vision (annexe A) fournie dans le document de discussion de la SAD, adaptée à partir de l’Énoncé de Guelph du Partenariat canadien pour une agriculture durable, a été soutenue par certains participants, d’autres ont indiqué que l’énoncé devrait être élargi au-delà de l’économie, qu’il devrait être plus ambitieux et qu’il devrait viser l’horizon 2050. En général, les objectifs proposés (annexe A) présentés dans le document de discussion de la SAD ont été bien accueillis, mais quelques suggestions concrètes concernant la formulation et la structure ont été soulevées. Le consensus quant à l’importance d’établir un objectif concernant les données et les mesures est particulièrement évident, notamment lorsqu’il s’agit de combler les lacunes en matière de données liées aux objectifs définis dans la SAD dans tous les domaines prioritaires. Les commentaires ont montré qu’il fallait appliquer une optique économique à tous les objectifs afin de faire comprendre que la performance environnementale doit aller de pair avec la résilience financière des exploitations agricoles. Les suggestions concrètes concernant la formulation seront prises en considération lors de la révision de la vision et des objectifs de la SAD.

Domaines prioritaires

Les questions agroenvironnementales au Canada varient d’un bout à l’autre du pays en raison de la diversité des systèmes de production, des paysages et des agroécosystèmes. La section qui suit donne un aperçu de ce qui a été entendu concernant les cinq domaines prioritaires de la SAD. Bien que chaque domaine soit unique, il est important de noter que les domaines ont souvent fait l’objet de discussions en relation les uns avec les autres, ce qui témoigne de la complexité et de l’interconnexion de chaque question.

Atténuation des changements climatiques

Deux perspectives divergentes ont ressorti de la rétroaction concernant le rôle du secteur agricole dans l’atténuation des changements climatiques. Certains participants ont affirmé que la SAD devrait viser un secteur agricole carboneutre pour répondre à l’urgence de l’atténuation des effets des changements climatiques, tandis que d’autres ont estimé que l’objectif de carboneutralité n’était pas réalisable dans le secteur agricole et que s’engager à atteindre cet objectif serait vouer le secteur à l’échec. D’autres ont estimé que l’atténuation des changements climatiques ne devait pas éclipser les autres domaines prioritaires. L’approche la plus fréquemment mentionnée pour aider les producteurs à réduire les émissions dans leurs exploitations est d’offrir des incitations à l’adoption de nouvelles technologies propres et de PGB, et de réduire la dépendance à l’égard des intrants. Plusieurs producteurs ont fait part de leur intérêt pour l’utilisation de sources d’énergie propres dans leurs exploitations, mais ils sont limités par les coûts d’investissement initiaux élevés pour l’achat d’équipements, et ont exprimé le besoin de partenariats avec des entreprises énergétiques comme un moyen de compenser les coûts. La nécessité de lier la collecte et l’analyse des données à la prise de décision et à la politique de réduction des émissions a également été clairement soulignée.

Adaptation aux changements climatiques et résilience

De manière générale, les participants ont indiqué que l’adaptation est un objectif important de la SAD qui devrait s’aligner sur la Stratégie nationale d’adaptation du Canada et la compléter. La santé des sols et l’eau ont été régulièrement mentionnées en lien avec l’adaptation et la résilience, illustrant l’importance de l’intégration des questions environnementales. La définition de la « résilience » et la détermination de la manière de mesurer la résilience du secteur agricole ont été considérées comme un défi particulier, et il a été noté que l’adaptation est un défi permanent qui ne devrait pas être traité comme un investissement « ponctuel », mais plutôt bénéficier d’un financement continu. Parmi les exemples de domaines particuliers sur lesquels la SAD devrait se concentrer pour soutenir l’adaptation, on peut citer les pratiques agronomiques (par exemple. conversion des terres agricoles marginales à des utilisations moins intenses et augmentation du nombre d’arbres sur les terres agricoles); les outils et les technologies (par exemple. soutenir les investissements dans l’irrigation durable et entreprendre des recherches en sciences du climat pour soutenir des pratiques, des produits, des outils et des technologies adaptatifs innovants); promouvoir et sélectionner des cultures plus résistantes aux pressions exercées par le changement climatique (chaleur, sécheresse, organismes nuisibles, etc.); inclure des programmes de financement des gouvernements FPT pour encourager les pratiques qui augmentent la résilience des exploitations agricoles. Certains producteurs ont fait part de leurs réussites liées à l’utilisation de différentes variétés de cultures. On a cité en exemple la culture de cultivars de blé d’hiver qui sont plus résistants au climat, qui utilisent moins l’eau et sont plus performants dans la lutte antiparasitaire afin d’obtenir la certification de l’étiquette écologique par l’entremise de l’Habitat-Friendly Winter Wheat Eco Label Program – en anglais seulement (programme d’étiquetage biologique du blé d’hiver respectueux de l’habitat) pour diversifier l’accès au marché et fournir plus d’options pour la rotation des cultures, améliorer la santé des sols et étendre l’habitat des espèces sauvages.

Biodiversité

La majorité des participants ont confirmé l’importance de la biodiversité en tant que domaine prioritaire pour la SAD et ont indiqué qu’elle devrait bénéficier du même niveau d’attention que l’atténuation des changements climatiques. Toutefois, certains producteurs ont indiqué qu’étant donné toutes les autres priorités environnementales, en particulier la réglementation, la déclaration des émissions de GES et l’atténuation, la biodiversité est une priorité moindre, et d’autres ne la considèrent pas comme une préoccupation pour leur exploitation. D’une manière générale, les participants ont estimé que la SAD devrait s’aligner sur le Cadre mondial de la biodiversité de Kunming à Montréal et sur le Plan d’action pour la conservation des espèces en péril dans le secteur agricole afin d’améliorer la coordination. Parmi les exemples de domaines particuliers sur lesquels la SAD devrait se concentrer du point de vue de la biodiversité, on peut citer les aides directes à la mise en œuvre de pratiques qui protègent et améliorent les caractéristiques riches en biodiversité dans les paysages agricoles (par exemple. zones humides, prairies, corridors d’habitat), la conversion des terres marginales en zones naturelles, la réduction du ruissellement des nutriments, la mise en œuvre d’une lutte antiparasitaire intégrée, la diversification des rotations de cultures et l’investissement dans la recherche et la collecte de données. Si certains producteurs ont fait part des pratiques qu’ils mettent en œuvre sur leur exploitation pour favoriser la biodiversité, comme les brise-vent et les haies, d’autres ont souligné la nécessité d’une plus grande sensibilisation à la biodiversité.

Qualité de l’eau et quantité d’eau

Dans l’ensemble, nous avons entendu que la SAD devrait accorder de l’importance à la protection de la qualité de l’eau et de la quantité d’eau dans le secteur agricole. Parmi les exemples de domaines particuliers sur lesquels la SAD devrait se concentrer en ce qui concerne la qualité de l’eau, citons la réduction du ruissellement des nutriments et des pesticides dans les cours d’eau, la protection des zones humides, la mise au point d’innovations en matière de sélection des végétaux, ainsi que les liens entre la qualité de l’eau et la quantité d’eau et la santé des sols. En ce qui concerne la quantité d’eau et les préoccupations relatives à la disponibilité future de l’eau, on a proposé comme solution l’élaboration de stratégies d’irrigation. Cette situation est particulièrement préoccupante dans l’Ouest du Canada. D’autres commentaires concernant la gestion de l’eau portaient sur la nécessité de disposer de services de vulgarisation agricole et d’un soutien à l’infrastructure pour gérer les ressources en eau, et d’utiliser des stratégies axées sur les bassins versants pour trouver des solutions selon une approche régionale plutôt que provinciale. La nécessité de mener des activités de recherche, de formation et de collecte de données, comme des systèmes de surveillance de l’eau, a été soulignée comme étant essentielle pour relever les défis liés à la qualité de l’eau et à la quantité d’eau.

Santé des sols

Lors des consultations, la définition de la « santé des sols » a été un sujet de discorde, et les participants ont souligné la nécessité d’une définition claire de cette notion. Certains producteurs ont été surpris que la santé des sols soit considérée comme un problème, étant donné qu’elle s’est considérablement améliorée au Canada, en particulier dans les Prairies. D’autres ont souligné l’importance primordiale de l’amélioration de la santé des sols dans tout le Canada, en particulier dans les régions de l’Est. Plusieurs suggestions ont été formulées pour améliorer la santé actuelle des sols canadiens, notamment l’adoption de pratiques agricoles régénératrices, l’augmentation de la séquestration du carbone, la réduction des intrants chimiques grâce à l’adoption de solutions biologiques, et l’augmentation de la couverture des sols tout au long de l’année. Certains producteurs ont souligné l’importance de programmes tels que le Fonds d’action à la ferme pour le climat (FAFC), qui offre des incitations à planter des cultures de couverture, ce qui permet de réduire les pertes de sol dans les fossés et les cours d’eau, d’accroître la fertilité des sols et de réduire les besoins en intrants. L’élaboration d’une stratégie nationale pour la santé des sols, en partenariat avec les producteurs, a été suggérée à plusieurs reprises afin que l’on étudie et trouve les meilleurs moyens de gérer les objectifs en matière de santé des sols et explore les défis technologiques liés à la mise en œuvre de nouvelles méthodes de mesure des sols et à l’élaboration de conseils aux producteurs selon la région. Une stratégie nationale sur la santé des sols pourrait promouvoir des pratiques positives, garantir l’accès à des outils de mesure efficaces, accroître le transfert de connaissances et gérer les données relatives aux sols.

Objectifs

Dans le cadre du sondage et des observations, les participants ont proposé une série d’objectifs précis pour la SAD, notamment des objectifs concernant la superficie totale des terres cultivées selon des pratiques agricoles particulières, l’utilisation et la conservation des terres, les réductions des émissions, notamment d’oxyde nitreux et de méthane, des objectifs d’efficacité des nutriments et le piégeage du carbone. Un thème clé qui est ressorti est le désir de fixer des objectifs réalisables qui ne menacent pas la productivité ou la rentabilité des exploitations. L’importance d’un partenariat avec le secteur pour aider les producteurs à atteindre ces objectifs a été soulevée, car la réalisation des objectifs dépendrait du caractère abordable et de l’accessibilité des technologies. Des inquiétudes ont été exprimées quant à la possibilité de fixer des objectifs réalistes alors que le manque de données reste un défi majeur; on a proposé comme solution l’utilisation d’objectifs qualitatifs jusqu’à ce que suffisamment de données soient disponibles pour fixer des objectifs quantitatifs. Les répondants n’étaient pas tous d’accord concernant les objectifs; certains ne voyaient pas l’intérêt de fixer des objectifs dans la SAD.

3.3 Mesures visant à promouvoir la durabilité dans le secteur

La section qui suit met en évidence les thèmes clés qui ont ressorti des consultations concernant les mesures à prendre pour faire progresser la durabilité dans le secteur.

Mesures incitatives directes pour accroître l’adoption des PGB et des technologies

Les consultations ont clairement mis en évidence la nécessité d’un soutien financier direct aux producteurs pour encourager l’adoption continue des PGB et des technologies. Les incitations directes et les aides financières sont considérées par les producteurs comme l’approche à privilégier avant l’imposition d’une réglementation plus stricte dans le secteur. Ils ont souligné que les incitations doivent être à long terme et tenir compte du coût de l’adoption, du rendement du capital investi et des biens et services écologiques fournis. En outre, les mesures d’incitation et de soutien doivent être accessibles à des exploitations de tailles diverses, en particulier celles qui n’ont pas la capacité de mesurer les émissions de GES ou le piégeage du carbone, ou qui n’ont pas les moyens de s’offrir des technologies propres coûteuses. Nous avons également entendu dire qu’étant donné la grande variété de PGB et de technologies qui ont des effets bénéfiques sur l’environnement dans les exploitations agricoles, il serait utile que les producteurs disposent de listes ciblées énonçant les PGB les mieux adaptées à leur région ou à leur type d’exploitation.

Lors des consultations, des préoccupations ont été soulevées au sujet des programmes existants, notamment quant à la confusion et au chevauchement entre les programmes environnementaux PT et les programmes environnementaux exclusivement fédéraux. Compte tenu du nombre de programmes offerts, les producteurs et les organisations ne savent pas exactement quels programmes offrent quels avantages et à quoi ils sont admissibles, ce qui rend difficile pour eux de s’y retrouver. Les programmes axés sur le partage des coûts peuvent également être prohibitifs pour les petits producteurs et les nouveaux venus qui ne disposent pas du capital nécessaire pour participer. Les répondants ont souligné que la conception de la SAD doit tenir compte de ce qui est déjà fait et planifié au niveau PT afin d’éviter les chevauchements avec les initiatives existantes et qu’elle doit être coordonnée entre les ministères fédéraux.

Autres mesures incitatives pour accroître l’adoption des PGB et des technologies

Les participants ont noté que si les mesures incitatives directes sont cruciales, d’autres approches pourraient également être utilisées pour encourager l’adoption de PGB et de technologies propres. Voici quelques idées qui ont été proposées :

- Étudier comment les acteurs publics et privés peuvent collaborer pour aider les producteurs à adopter des pratiques plus complexes et plus coûteuses. Il pourrait s’agir d’aider les institutions financières à fournir des services de prêts non traditionnels et à prendre davantage de risques en soutenant les producteurs qui adoptent de nouvelles technologies et participent à des initiatives novatrices.

- Des réductions sur les primes d’assurance-récolte intégrées aux programmes existants de gestion des risques de l’entreprise (GRE).

- Des programmes de financement ou d’assurance qui permettraient aux producteurs de compenser la baisse de rendement qu’ils pourraient subir au départ en raison de l’adoption de pratiques durables sur le plan environnemental (par exemple. réduction du travail du sol, cultures de couverture et cultures intercalaires) pourraient augmenter les taux d’adoption et atténuer l’incertitude financière.

- Soutenir les initiatives qui répondent à des objectifs environnementaux au moyen de garanties gouvernementales pour les prêts bancaires. Les banques sont réticentes à accorder des prêts aux marchés émergents et aux technologies qui n’ont pas fait leurs preuves au Canada. Le gouvernement pourrait soutenir de nouvelles initiatives en fournissant des lignes de crédit, des crédits d’impôt et des remises, des subventions et des prêts à faible taux d’intérêt pour couvrir les coûts de l’équipement et de la modernisation des infrastructures.

- Il serait utile d’offrir aux producteurs de l’assistance et des investissements dans la recherche sur les exploitations agricoles qui contribuent à la résilience financière à long terme des exploitations, et de créer des programmes qui encouragent les producteurs à suivre une formation dans le secteur agricole.

Approches fondées sur le marché

Les participants estiment que le Canada est en retard à l’échelle mondiale pour ce qui est de positionner son secteur agricole de manière à ce qu’il soit récompensé et reconnu pour ses actions climatiques. La SAD est considérée comme une occasion de fournir de nouvelles normes et de stimuler la création de nouveaux partenariats et de nouvelles collaborations pour permettre aux marchés de reconnaître et de récompenser les choix durables sur le plan environnemental dans toute la chaîne d’approvisionnement agroalimentaire. Nous avons entendu dire que les approches fondées sur le marché doivent être accessibles et faciles à comprendre pour les producteurs, car les complexités peuvent limiter la participation. Des lignes directrices et un soutien de la part des gouvernements pourraient favoriser une meilleure utilisation des approches fondées sur le marché si, par exemple, des règles du jeu équitables étaient mises en place. Le marché existant des compensations des émissions de carbone a suscité des sentiments mitigés tout au long des consultations. D’une part, il est reconnu comme une source de revenus supplémentaires pour les producteurs; d’autre part, il est considéré comme une mesure nécessitant une saisie de données très complexes, et il y a une incertitude quant aux résultats pour le secteur de l’agriculture. Les compensations internes du carbone, en revanche, sont considérées comme une mesure présentant un plus grand potentiel en tant qu’approche fondée sur le marché dans le secteur.

Les avantages des systèmes d’assurance ou de certification ont également été soulevés. Nous avons entendu dire que le secteur souhaiterait que les gouvernements reconnaissent davantage les normes de durabilité élaborées par l’industrie, et qu’une collaboration entre les certifications est également nécessaire. Par exemple, une étiquette commune de garantie de durabilité pourrait être établie pour répondre aux préoccupations des consommateurs et améliorer la compréhension des étiquettes pour les différentes certifications. Le manque de connaissances et d’outils nécessaires pour mesurer les résultats ou répondre aux exigences des normes d’assurance en matière d’établissement de rapports a également été soulevé.

Transfert de connaissances et vulgarisation

Veiller à ce que les producteurs disposent des connaissances et des informations dont ils ont besoin pour adopter des pratiques et des technologies dans leur exploitation est un thème clé soulevé par les producteurs et d’autres participants. Ce point est particulièrement important en ce qui concerne le soutien sur le terrain des agrologues, qui peuvent mettre à profit leurs connaissances et leur expertise en adaptant des pratiques pour leur exploitation. Les producteurs ont exprimé le souhait d’obtenir des informations impartiales par l’intermédiaire du gouvernement ou d’associations de producteurs dignes de confiance, afin de pouvoir filtrer les nombreuses options et informations dont ils disposent pour mieux savoir ce qui fonctionnerait pour leur propre exploitation. Ils ont exprimé le besoin qu’on leur communique plus de données et un intérêt pour la recherche appliquée et la démonstration de pratiques au moyen de laboratoires vivants, de fermes de démonstration, d’ateliers en ligne, de communautés de pratique et de bases de données en ligne accessibles au public avec des informations sur les pratiques durables. L’aide agronomique apportée par la vulgarisation doit également être à long terme, fiable et fondée sur les connaissances locales et spécialisées des produits de base. En appui au principe de réconciliation, on a précisément fait mention des obstacles à la capacité de production agricole sur les terres des réserves et de la nécessité de fournir des services de vulgarisation adaptés d’un point de vue culturel.

Les réseaux de producteurs ont également été désignés par les producteurs et les autres intervenants comme étant importants pour l’échange d’expériences, de connaissances et d’information, ainsi que pour le renforcement des relations entre producteurs, en particulier pour les nouveaux et les jeunes producteurs. Ces réseaux entre pairs pourraient être un moyen de promouvoir le mentorat et de reconnaître les réussites des premiers utilisateurs; ils devraient donc être soutenus par le gouvernement. Nous avons entendu plusieurs exemples de réseaux entre pairs déjà établis, notamment les programmes de formation entre pairs de Farmers for Climate Solutions, les clubs agroenvironnementaux au Nouveau-Brunswick, les clubs conseils au Québec et des événements tels que les journées canolaPALOOZA dans les Prairies.

Liens dans la chaîne d’approvisionnement

Alors que la SAD se concentre actuellement sur la production agricole, les participants ont souligné l’importance des influences exercées tout au long de la chaîne d’approvisionnement, notamment par les fabricants, les transformateurs, les détaillants et les consommateurs, qui ont une incidence considérable sur la demande de produits agricoles et, en fin de compte, sur ce qui doit être planté ou élevé ainsi que sur les méthodes utilisées à ces fins. Les participants ont indiqué que la responsabilité du développement d’un secteur agricole durable ne devait pas reposer uniquement sur les épaules des producteurs : chaque acteur de la chaîne de valeur a un rôle à jouer dans le développement d’un secteur durable. En revanche, les possibilités de tirer parti d’une approche fondée sur la chaîne de valeur ont été soulevées comme moyen de créer un environnement propice à l’adoption de pratiques et de technologies durables par les producteurs et d’autres acteurs de la chaîne de valeur. Les fabricants d’intrants, les transformateurs, les détaillants et les consommateurs exercent des influences différentes sur l’agriculture, peuvent modifier la demande de produits agricoles et la manière dont ils sont produits, et partagent les risques financiers potentiels ainsi que le fardeau en matière de conformité avec les producteurs. Les consommateurs ont été désignés par plusieurs intervenants comme un groupe important avec lequel il convient d’établir la confiance et qu’il est important de mobiliser grâce à des activités de sensibilisation et d’éducation du public.

Recherche et technologie

La recherche a été un sujet récurrent tout au long des consultations. Les participants se sont montrés très favorables à l’augmentation des ressources disponibles pour la recherche publique au sein d’AAC et en partenariat avec les universités et les associations de recherche appliquée, de nombreux participants soulignant la diminution de la recherche menée par AAC et du financement au cours des dernières décennies. Parmi les sujets de recherche les plus fréquemment cités :

- Programmes publics d’élevage propres à chaque région.

- La génétique et le développement de variétés pour l’adaptation au climat qui tiennent compte des caractéristiques biotiques (organismes nuisibles, maladies) et abiotiques (chaleur, sécheresse), tout en favorisant un rendement élevé et une bonne qualité des produits.

- La recherche visant à réduire l’utilisation d’intrants (en particulier les intrants à base de combustibles fossiles) et à accroître l’efficacité de l’utilisation des éléments nutritifs par des pratiques ou des flux circulaires d’éléments nutritifs dans l’exploitation.

- L’économie de la production durable, qui pourrait éclairer les producteurs sur la rentabilité de la durabilité et leur permettre de mieux comprendre les coûts et le rendement du capital investi lors de l’adoption de pratiques ou de technologies respectueuses de l’environnement dans les exploitations agricoles.

Les producteurs sont favorables à une recherche participative régionale et ayant une portée plus locale, ainsi qu’à une plus grande accessibilité des résultats de la recherche dans un langage accessible aux producteurs. Les laboratoires vivants d’AAC sont considérés comme de bons modèles de recherche dirigée par les producteurs, qui ont aidé ces derniers à relever les défis auxquels ils sont confrontés dans leurs exploitations.

La valeur des connaissances traditionnelles a été globalement appréciée, de même que la nécessité de veiller à ce qu’elles soient prises en compte avec les données scientifiques, et non pas supplantées par elles.

La technologie et l’innovation sont également des sujets qui suscitent beaucoup d’intérêt et qui sont souvent associés à la recherche et au développement. Un point de vue commun est qu’un environnement réglementaire souple est nécessaire pour réduire les risques liés au processus d’innovation et offrir aux producteurs la possibilité d’adopter et de mettre à l’essai de nouvelles technologies dans leur exploitation. L’infrastructure, y compris la connectivité à large bande, a été désignée comme un obstacle majeur à l’adoption des technologies, en particulier des technologies de précision et des technologies numériques dans les exploitations agricoles. Les innovations menées par les agriculteurs et les partenariats dirigés par le Canada sont encouragés. Plusieurs technologies en particulier ont été mentionnées au cours des consultations, notamment des technologies de bioéconomie telles que les biodigesteurs et les systèmes de captage du méthane; la plupart des répondants sont aussi en faveur d’un plus grand nombre de technologies propres dans les exploitations agricoles afin de promouvoir l’efficacité énergétique et de réduire les émissions de GES.

Approches réglementaires

Tout au long des consultations, il était clair que les mesures incitatives directes étaient la solution à privilégier plutôt que les approches réglementaires pour encourager l’adoption de PGB. Les producteurs craignent qu’une réglementation accrue alourdisse leurs fardeaux administratif et financier et, dans certains cas, menace la viabilité de leur exploitation. Néanmoins, certaines mesures réglementaires étaient jugées plus souhaitables que d’autres. Par exemple, la mise en place d’une réglementation visant à empêcher la conversion des zones humides en terres agricoles, la protection des terres agricoles de premier choix de l’étalement urbain, le contrôle de la pollution de l’eau et l’élaboration d’un cadre réglementaire clair pour le marché du carbone sont considérés comme des mesures acceptables à explorer du point de vue réglementaire selon certains participants, y compris certains producteurs. Les provinces et les territoires jouent un rôle important en ce qui concerne les incitations réglementaires, étant donné que la réglementation relative à l’utilisation des terres relève de la compétence des provinces et des territoires.

Au lieu d’imposer de nouveaux règlements, les participants encouragent le gouvernement fédéral à harmoniser les règlements existants avec les autres ministères fédéraux et les PT afin de réduire le plus possible la confusion et d’accroître l’efficacité de la réglementation. La nécessité d’une réglementation adaptable et souple a été exprimée à plusieurs reprises au nom de l’innovation et de la durabilité, avec des exemples d’aliments pour animaux et d’intrants biologiques qui ont déjà été approuvés par les partenaires commerciaux du Canada. Bien que les commentaires portaient largement sur la nécessité de rationaliser la réglementation et de réduire les formalités administratives pour favoriser l’innovation, certains règlements ont été mentionnés comme exemples de règlement décourageant les producteurs d’entreprendre des activités durables à la ferme dans certains cas.

Enfin, l’utilisation des programmes de GRE pour encourager l’adoption de PGB a été mentionnée comme une méthode efficace pour rationaliser la réglementation. Par exemple, les producteurs qui adoptent des pratiques rendant leur exploitation agricole plus résiliente pourraient être récompensés par l’entremise des programmes de GRE, notamment en bénéficiant de primes de risque et d’une assurance-récolte moins élevées. Peu d’intervenants s’y sont opposés, bien que certains aient déclaré qu’il soit impossible d’ajouter des couches de conformité aux programmes de GRE, qui sont déjà trop complexes, et que ceux-ci devraient rester des outils de gestion des risques de production uniquement. D’autres ont fait remarquer qu’il faudrait d’abord modifier les programmes de GRE et l’assurance-récolte pour qu’ils soient plus accessibles pour un plus grand éventail de produits et de tailles d’exploitations.

Approches élargies et à long terme

En ce qui concerne les changements plus généraux nécessaires dans le secteur, certains participants ont noté que le Canada ne devrait pas dépendre des combustibles fossiles, citant à la fois l’utilisation à la ferme et les intrants. Il a été mentionné que la dissociation des combustibles fossiles et des intrants pourrait aider les producteurs à réduire leur dépendance à l’égard des prix mondiaux incertains du pétrole, qui influent sur leurs coûts de production. La circularité a également été évoquée pour utiliser des ressources provenant d’autres exploitations, secteurs ou même villes afin de réduire les déchets et de recycler les nutriments pour les utiliser comme intrants dans l’exploitation.

Le soutien aux systèmes alimentaires locaux et régionaux afin de réduire la distance entre les producteurs et les consommateurs, de développer les communautés rurales et de renforcer la sécurité alimentaire locale a également été mentionné lors des consultations par les producteurs et les différents intervenants. L’une des réussites de l’Île-du-Prince-Édouard (Î.-P.-É.) concerne un groupe de producteurs de légumes qui cultivent des légumes divers avec des pratiques agroenvironnementales et qui se sont réunis avec l’aide de la Prince Edward Island Certified Organic Producers Cooperative pour mettre sur pied le premier centre alimentaire coopératif de l’Î.-P.-É., le « Growers Station ». Les producteurs fournissent en coopération des produits frais aux restaurants locaux et aux grossistes dans le but de les rendre disponibles aux consommateurs dans un avenir proche. Cela a permis de réduire les coûts de transport et de stockage, tout en diminuant les émissions de gaz à effet de serre. Plusieurs observations font également état de la nécessité d’encourager les régimes alimentaires à base de végétaux conformément aux recommandations du Guide alimentaire canadien afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre, les problèmes en lien avec l’utilisation des terres et les préoccupations éthiques liées à la production de bétail. Certaines observations, notamment de producteurs, font état d’un décalage entre les efforts simultanés du gouvernement canadien en faveur de la durabilité et la promotion de la croissance économique et des exportations dans le secteur.

Enfin, l’idée d’élaborer des politiques selon une optique systémique, en examinant tous les éléments du système alimentaire (par exemple. la transformation, la vente au détail, la consommation), tout en incluant les contextes sociaux, économiques et sanitaires et les relations avec la production agricole, a été soulevée à de nombreuses reprises par plusieurs groupes de consultation ainsi que par des producteurs et des intervenants. De même, des approches « pangouvernementales » ont également été recommandées, selon lesquelles AAC travaillerait avec divers ministères fédéraux et diverses administrations pour adopter une « approche systémique » de l’élaboration de la politique agroenvironnementale.

Systèmes alimentaires autochtones

Les participants aux consultations menées par la Fédération Métisse du Manitoba ont estimé qu’un accès stable aux terres agricoles pour continuer à produire de la nourriture tout en transmettant les connaissances nécessaires pour promouvoir la sécurité alimentaire était essentiel. De nombreux Métis de la rivière Rouge qui détiennent des connaissances précieuses en matière de production alimentaire moderne et traditionnelle vieillissent, ce qui signifie une perte de connaissances agricoles. Les participants ont indiqué que si les initiatives bénéfiques pour l’environnement intéressent fortement les producteurs métis de la rivière Rouge, elles peuvent être très coûteuses. En outre, les petits et moyens producteurs qui soutiennent les systèmes alimentaires locaux ont besoin d’un soutien supplémentaire, car ils ne disposent souvent pas de ressources suffisantes pour entrer en contact avec les marchés, et sont souvent en concurrence avec des exploitations plus importantes disposant de plus de ressources. Davantage d’incitations et de possibilités sont également nécessaires pour encourager la prochaine génération à s’engager dans la production alimentaire, y compris la promotion de l’échange de connaissances.

L’accent a été mis sur la conservation de l’eau et des sols, ainsi que sur l’approche de « l’alimentation comme moyen de guérison », avec des recommandations précises visant à promouvoir l’agroforesterie, la sylviculture et le sylvopastoralisme sur les terres agricoles. Les participants se sont également intéressés à l’intégration de la production d’énergie alternative dans l’agriculture et à l’élaboration de moyens permettant de mieux s’adapter aux changements climatiques. Les participants ont souligné que la SAD devrait chercher à intégrer les valeurs des Métis de la rivière Rouge et d’autres nations autochtones afin qu’elles puissent éclairer les politiques et programmes.

Lors des séances de discussions en petits groupes avec les producteurs des Premières Nations, il a été établi que les changements climatiques ont une incidence sur les exploitants des Premières Nations et autochtones de plusieurs façons, notamment avec la baisse de la production et, par conséquent, des revenus agricoles, l’augmentation des coûts d’exploitation, les modèles météorologiques imprévisibles menaçant les conditions de l’eau et du sol, et la perte accrue de végétaux et d’animaux sauvages indigènes cruciaux pour les activités culturelles. La qualité de l’eau et la quantité d’eau ont été signalées comme étant un problème par les participants des Premières Nations lors des séances; cette situation a limité l’expansion de l’agriculture et sapé les objectifs de sécurité et de souveraineté alimentaires des communautés.

Plusieurs recommandations ont été formulées au cours des séances des groupes de discussion, notamment celle de veiller à ce que les producteurs des Premières Nations aient un accès égal aux programmes et au financement, à des prêts à taux d’intérêt faible ou nul pour développer l’infrastructure, en particulier pour le traitement et la filtration de l’eau, ainsi que les installations de stockage des aliments. La nécessité de promouvoir la gestion naturelle des terres a également été mentionnée, notamment par l’utilisation de pratiques de permaculture, la sauvegarde des plantes indigènes et la réutilisation des déchets. Les participants des Premières Nations ont mentionné que dans de nombreux cas, les Premières Nations ont des exploitations agricoles de petite ou moyenne échelle, privilégiant les processus biologiques et naturels qui n’utilisent pas d’intrants agricoles conventionnels. Parmi les recommandations soulevées pour la SAD, mentionnons l’utilisation de pratiques qui réduisent la dépendance aux intrants synthétiques dans l’agriculture et la promotion de pratiques d’alimentation environnementale telles que l’alimentation du bétail avec des déchets alimentaires et de l’herbe. L’adaptation aux changements climatiques a été un thème important dans les groupes de discussion des Premières Nations, puisque les mécanismes de résilience étaient plus solidement ancrés dans les provinces de l’Ouest que dans celles des Maritimes. En essayant de faire face aux vulnérabilités croissantes liées à l’évolution des conditions météorologiques, les producteurs des Premières Nations des Maritimes ont noté que la gestion des urgences et la planification de l’eau étaient nécessaires pour aider à prévenir les incendies et les inondations qui endommagent les exploitations agricoles. La recherche sur les variétés de végétaux capables de résister aux changements climatiques a également suscité de l’intérêt.

Tous les producteurs autochtones consultés ont en commun le souci d’attirer la prochaine génération vers l’agriculture et ont mentionné le besoin d’un soutien pour la planification de la relève. L’éducation et la formation sur la production agricole (y compris la gestion des paysages, les techniques de permaculture et la gestion des forêts et des incendies), et la transformation des aliments et la cuisine sont considérées comme des éléments importants à développer au sein des communautés. Enfin, les participants ont souligné la nécessité de faire participer les Premières Nations et la métisses de la rivière Rouge à la prise de décision et à la conception des politiques et programmes agricoles.

Les intervenants et les membres du public qui ont répondu au sondage, soumis des observations écrites ou participé aux ateliers ont souligné la nécessité de représenter de manière significative les communautés autochtones dans la SAD et de promouvoir les connaissances autochtones en matière de production agricole comme étant importantes pour la durabilité. Certains participants sont d’avis que les programmes existants devraient être affinés pour mieux servir les producteurs autochtones, et ont souligné la nécessité de collaborer avec des groupes autochtones dans le cadre de recherches menées par des Autochtones et de promouvoir la réconciliation et l’autodétermination, en particulier en ce qui concerne la justice environnementale et les actions ayant une incidence sur les communautés autochtones, leurs terres, leurs territoires et leurs ressources.

3.4 Données et mesures

Mesurer avec précision les émissions agricoles est une tâche complexe, et il a été souligné, tout au long des consultations, que la collecte et l’analyse des données manquaient de cohérence à l’échelle nationale, régionale et locale, et qu’il existait des préoccupations distinctes à chaque niveau.

Données nationales

Diverses préoccupations ont été exprimées quant à la façon dont l’agriculture est modélisée dans le Rapport d'inventaire national (RIN), qui comptabilise officiellement les émissions de GES du Canada telles qu’elles sont déclarées à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Parmi les préoccupations soulevées, mentionnons la manière dont l’adoption de pratiques agricoles nouvelles ou supplémentaires est prise en compte dans la modélisation du RIN et le fait qu’il est difficile de saisir les données pour des pratiques en particulier. Il est difficile d’avoir un portrait complet de l’ensemble des émissions de GES du secteur agricole, car le piégeage du carbone par les arbres sur les terres agricoles et la conversion des terres sont considérés comme distincts du secteur agricole dans le RIN. D’autres intervenants de la chaîne d’approvisionnement nous ont également fait part de leur souhait d’avoir un portrait plus clair des émissions dans tout le système alimentaire afin de pouvoir prendre des décisions judicieuses lorsqu’il est question d’environnement notamment sur le plan de l’approvisionnement durable, comprendre leur situation concernant les émissions de portée 1 (émissions directes), de portée 2 (émissions indirectes) et de portée 3 (émissions en amont), et présenter aux consommateurs un portrait et une situation plus clairs.

Données régionales

Les participants ont mentionné qu’en considérant les groupes de producteurs par région géographique ou par produit, on pourrait dégager des tendances et mieux comprendre les besoins, les possibilités et les défis régionaux dans l’ensemble du pays grâce à l’agrégation des données. Cela permettrait également de cerner les lacunes dans certains ensembles de données en ce qui concerne les régions, les produits, les sols, l’eau, la biodiversité, ou d’autres données contribuant à une meilleure compréhension des émissions de GES et d’autres répercussions sur l’environnement. Actuellement, les données sont fragmentées et proviennent de sources multiples, ce qui rend difficile la création d’ensembles de données complets et valides, en particulier dans les régions dépourvues de données pour les années antérieures. Il a été mentionné que la méthodologie devrait être normalisée en ce qui concerne l’échantillonnage, la collecte, les mesures et les indicateurs.

Données recueillies sur le terrain

Les participants ont reconnu que la collecte de données posait des difficultés en raison de la variabilité des exploitations et des pratiques agricoles, du coût élevé et de la complexité de la collecte de données, ainsi que des préoccupations relatives à la protection de la vie privée et à la propriété des données sur les exploitations. La collecte de données complètes et opportunes est essentielle pour comprendre l’efficacité des programmes et des politiques dans le secteur de l’agriculture et pour éclairer la prise de décisions. Toutefois, les producteurs ont mentionné qu’ils manquaient de temps et de capacités pour entreprendre des activités supplémentaires telles que la collecte de données, laquelle peut s’avérer longue et complexe. Plusieurs producteurs ont souligné la nécessité de mettre au point des outils de mesure accessibles et conviviaux, capables d’offrir une « perspective globale de l’exploitation ». Ces outils permettraient aux producteurs de mesurer et de recueillir des données sur leur exploitation afin d’avoir une meilleure idée des repères environnementaux de leur exploitation, ce qui pourrait les aider à prendre des décisions en matière de production et à réaliser des investissements éclairés.

En fin de compte, les producteurs ne recueilleront des données que s’ils en voient la valeur et s’ils ont tissé une relation de confiance avec ceux qui recueillent et utilisent les données. L’intégration des données économiques aux données agroenvironnementales a été jugée importante pour les producteurs, car elle leur permet d’avoir une vision plus complète de l’incidence des pratiques sur leur exploitation et leurs résultats. Par exemple, le fait d’offrir une compensation aux producteurs communiquant des données qui seront utilisées pour le « bien public », comme des données sur les émissions de GES ou la biodiversité, pourrait inciter à la collecte de données.

Gouvernance des données

Nombreux sont ceux qui, lors des consultations, se sont dit en faveur de l’élaboration d’une stratégie de collecte, de gestion et de communication des données sur les émissions de GES, la biodiversité, l’eau, la santé des sols et la résilience, en collaboration avec les gouvernements, les groupes industriels et les producteurs. Les participants ont mentionné qu’il faut trouver des solutions pour relever les défis en matière de données et élaborer des mesures avec le secteur et les différents intervenants à différents niveaux afin de mesurer le changement. Des outils de données conviviaux pour les producteurs seraient nécessaires afin de déterminer les succès en matière de durabilité et les possibilités d’amélioration de l’exploitation.

Les participants ont également cité en exemple diverses initiatives des secteurs public et privé en matière de données au niveau régional, et mentionné qu’il faudrait répertorier ces initiatives et les mettre à profit dans le cadre de l’élaboration d’une stratégie en matière de données. Par exemple :

- AG Transparent (É.-U.)

- Australian AgriFood Data Exchange (Australie)

- Plateforme métrique de la Table ronde canadienne pour les cultures durables

- Indice national de rendement agroalimentaire du Canada (Canada, en cours d’élaboration)

- Dairy Sustainability Framework (cadre de durabilité de l’industrie laitière — en anglais seulement)

- eGrape (Grape Growers of Ontario)

Enfin, l’industrie a souligné l’importance de la gouvernance des données pour garantir l’utilisation d’ensembles de définitions, de bases de référence et d’objectifs clairs et communément acceptés. Une stratégie de gouvernance des données permettrait à la SAD de cerner les lacunes et d’explorer des approches efficaces pour combler ces lacunes à l’avenir.

4. Prochaines étapes

Les consultations approfondies ont permis de recueillir des observations et des commentaires fort utiles qui contribueront à l’élaboration de la première Stratégie pour l’agriculture durable au Canada. La poursuite des efforts de collaboration et de mobilisation entre les gouvernements, l’industrie, les producteurs, les organisations non gouvernementales, les partenaires autochtones et les universitaires sera essentielle à la réussite de l’élaboration et de la mise en œuvre de la SAD, afin que l’on puisse atteindre les objectifs communs en matière d’environnement et de climat. Cette mobilisation soutiendra l’élaboration de la SAD et la stratégie devrait être publiée en 2024.

Annexe A : Vision et objectifs originaux de la SAD tirés du document de discussion de la SAD

Vision proposée pour une Stratégie pour une agriculture durable

Le Canada est reconnu comme un chef de file mondial en matière de production agricole et agroalimentaire durable et réalise des progrès en s’appuyant sur une diversité et des forces régionales solides, afin de relever le défi des changements climatiques, de développer de nouveaux marchés et le commerce tout en répondant aux attentes des consommateurs, et de nourrir les Canadiens et une population mondiale sans cesse croissante.

Objectifs proposés pour une Stratégie pour une agriculture durable

- Le secteur agricole est résilient à l’égard des impacts climatiques à court et à long terme tout en augmentant la capacité de production, et s’adapte aux contextes changeants en raison des changements climatiques.

- La performance environnementale s’améliore dans le secteur agricole canadien, ce qui contribue aux avantages environnementaux, économiques et sociaux pour tous les Canadiens.

- Le secteur agricole joue un rôle important en contribuant aux objectifs nationaux de réduction des émissions de GES d’ici 2030 et de carboneutralité d’ici 2050 tout en restant compétitif et en soutenant les producteurs.

- Une approche globale et intégrée est adoptée pour traiter les questions agroenvironnementales dans le secteur agricole, pour l’ensemble des politiques, des programmes et des partenaires de la chaîne de valeur.

- Le Canada a comblé des lacunes en matière de données et améliore sa capacité de mesurer et de suivre la performance environnementale du secteur agricole et agroalimentaire, et d’en rendre compte.